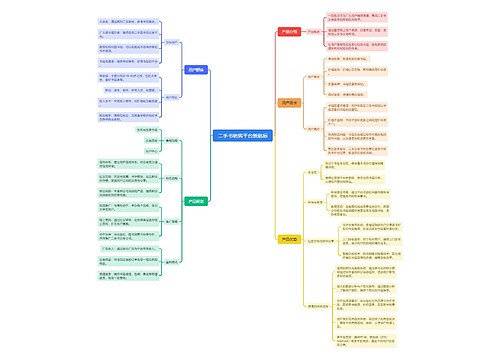

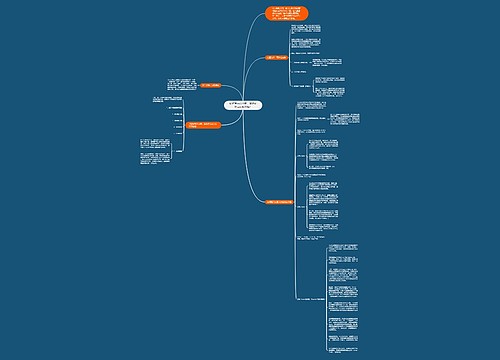

组织信息结构——让我们对产品中包含的元素有了清楚的认识并且形成了严谨的结构,在此基础上进一步可以形成初步的导航体系;

设定任务流程——让我们从每一条任务线出发,将用户行为按照次序有逻辑的串联了起;

基于此,制作原型就是将成熟的思考内容,即将这两个步骤的成果融合在一起,用界面形式表达出来而已:信息结构+任务流程=交互原型。在画原型的过程中,我们要时刻牢记一个思想——思考用户场景。

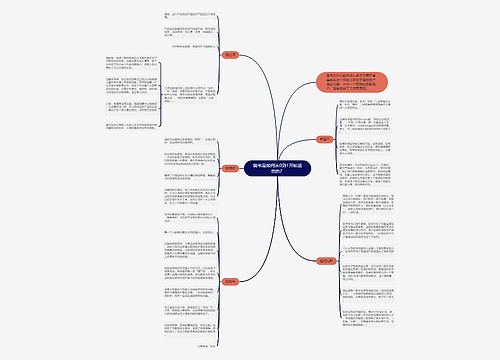

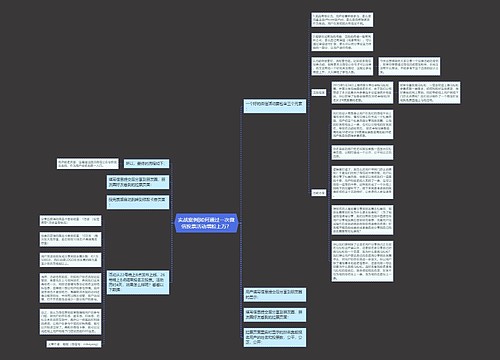

站在用户的角度去考虑,可能会在什么场景下使用我们的产品,能够让我们明确在原型交互上如何更好的支持不同场景。比如买电影票时主要存在两种场景:一种是先选择电影然后再选择电影院;另一种可能是先确定电影院再挑选该影院上映的影片。那在产品的信息结构中就很有必要将「影片」「电影院」这两个实体对象放置于应用中(无论是appbar tab,还是bottom tab)平级对立的两个位置。

站在用户的角度去考虑,在完成任务的流程过程中哪些信息是非常重要的,能够让我们明确信息在展示上的重要程度来进行组织分类。比如在选择电影院时,电影名称、地址、以及上映的影片和场次对购票用户来说是比较重要的信息,而该电影院评价、联系电话等其它属性信息则是相对无关紧要的信息,那么则可以把这些信息归集到深一层页面进行展示。

站在用户的角度去考虑,我最常用的功能可能是哪些?能够让我们明确哪些功能可能需要提供快捷入口。比如电商类的应用,在浏览商品的时候随时都有可能需要快速到购物车页面,那么提供一个购物车的快速通道是再好不过的了。

时刻思考用户场景,能最大程度上让制作的原型更具人性化,人性化的另一层含义就是更好用。当然,站在用户场景下能帮助我们考虑的问题不止以上提到的三点,还可以有很多细节的层面,主要的是要养成这样一种习惯,但是要注意不能钻入到自己主观的用户想法中不能自拔,否则很容易设计出“只有你以为很好用的交互功能”。