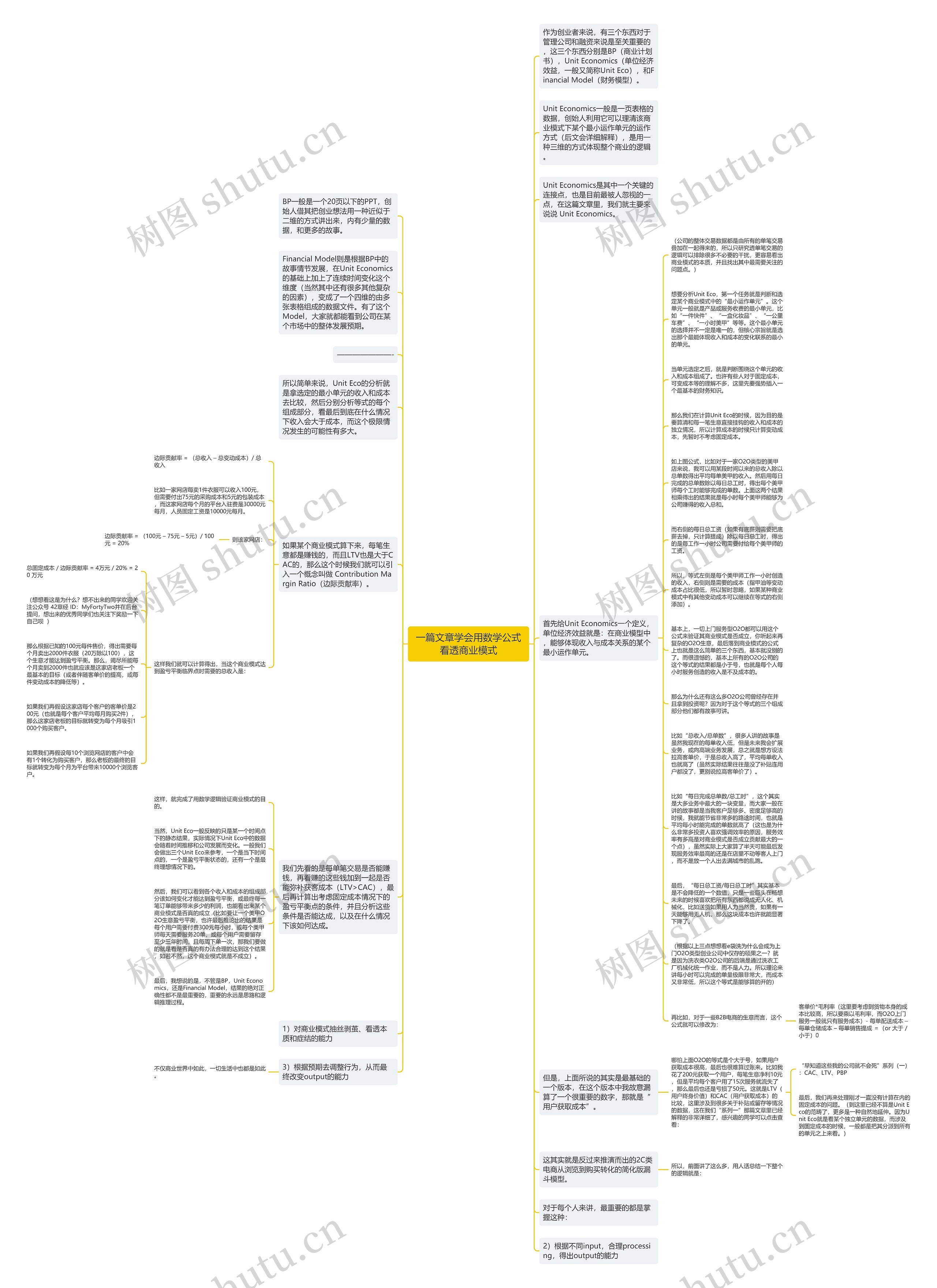

(公司的整体交易数据都是由所有的单笔交易叠加在一起得来的,所以只研究透单笔交易的逻辑可以排除很多不必要的干扰,更容易看出商业模式的本质,并且找出其中最需要关注的问题点。)

想要分析Unit Eco,第一个任务就是判断和选定某个商业模式中的“最小运作单元”。这个单元一般就是产品或服务收费的最小单元,比如“一件快件”、“一盒化妆品”、“一公里车费”、“一小时美甲”等等。这个最小单元的选择并不一定是唯一的,但核心宗旨就是选出那个最能体现收入和成本的变化联系的最小的单元。

当单元选定之后,就是判断围绕这个单元的收入和成本组成了。也许有些人对于固定成本,可变成本等的理解不多,这里先要强势插入一个最基本的财务知识。

那么我们在计算Unit Eco的时候,因为目的是要算清和每一笔生意直接挂钩的收入和成本的独立情况,所以计算成本的时候只计算变动成本,先暂时不考虑固定成本。

如上图公式,比如对于一家O2O类型的美甲店来说,我可以用某段时间以来的总收入除以总单数得出平均每单美甲的收入。然后用每日完成的总单数除以每日总工时,得出每个美甲师每个工时能够完成的单数。上面这两个结果相乘得出的结果就是每小时每个美甲师能够为公司赚得的收入总和。

而右侧的每日总工资(如果有底薪则需要把底薪去掉,只计算提成)除以每日总工时,得出的是每工作一小时公司需要付给每个美甲师的工资。

所以,等式左侧是每个美甲师工作一小时创造的收入,右侧则是需要的成本(指甲油等变动成本占比很低,所以暂时忽略,如果某种商业模式中有其他变动成本可以继续在等式的右侧添加)。

基本上,一切上门服务型O2O都可以用这个公式来验证其商业模式是否成立,你听起来再复杂的O2O生意,最后落到商业模式的公式上也就是这么简单的三个东西,基本就没别的了。而很遗憾的,基本上所有的O2O公司的这个等式的结果都是小于号,也就是每个人每小时服务创造的收入是不及成本的。

那么为什么还有这么多O2O公司曾经存在并且拿到投资呢?因为对于这个等式的三个组成部分他们都有故事可讲。

比如“总收入/总单数”,很多人讲的故事是虽然我现在的每单收入低,但是未来我会扩展业务,或向高端业务发展,总之就是想方设法拉高客单价,于是总收入高了,平均每单收入也就高了(虽然实际结果往往是没了补贴连用户都没了,更别说拉高客单价了)。

比如“每日完成总单数/总工时”,这个其实是大多业务中最大的一块变量,而大家一般在讲的故事都是当我客户足够多、密度足够高的时候,我就能节省非常多的路途时间,也就是平均每小时能完成的单数就高了(这也是为什么非常多投资人喜欢强调效率的原因,服务效率有多高是对商业模式是否成立贡献最大的一个点),虽然实际上大家算了半天可能最后发现服务效率最高的还是在店里不动等客人上门,而不是放一个人出去满城市的乱跑。

最后,“每日总工资/每日总工时”其实基本是不会降低的一个数值,只是一些巨头在畅想未来的时候喜欢把所有东西都说成无人化、机械化,比如送货如果用人力当然贵,如果有一天能够用无人机,那么这块成本也许就能显著下降了。

(根据以上三点想想看e袋洗为什么会成为上门O2O类型创业公司中仅存的硕果之一?就是因为洗衣类O2O公司的后端是通过洗衣工厂机械化统一作业,而不是人力。所以理论来讲每小时可以完成的单量极限非常大,而成本又非常低,所以这个等式是能够算的开的)

再比如,对于一些B2B电商的生意而言,这个公式就可以修改为:

客单价*毛利率(这里要考虑到货物本身的成本比较高,所以要乘以毛利率,而O2O上门服务一般就只有服务成本)- 每单配送成本 – 每单仓储成本 – 每单销售提成 =(or 大于 / 小于)0