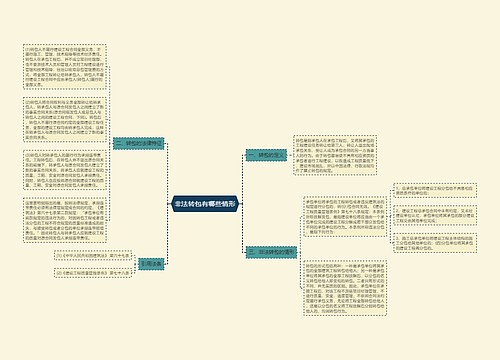

有鉴于此,为有效保护农民工的合法权益,2005年,最高人民法院出台了《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》),《解释》突破合同相对性原则,规定“实际施工人”可以将发包人作为被告,发包人在欠付工程款范围内承担责任。本案就是《解释》实施以来有效保护“实际施工人”利益的典型案例之一。

本案争议的焦点包括:某建筑公司与原告王某的劳务分包合同是否属于建设施工合同,能否适用《解释》;原告王某是否属于该《解释》中的“实际施工人”。

首先,根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第5条之规定,劳务作业分包属于建设工程施工合同的一种,理应适用《解释》的规定。

其次,《解释》尽管没有具体解释“实际施工人”的概念,但目前较为一致的观点认为,实际施工人应该是指无效建设工程施工合同的承包人,包括转承包人、违法分包合同的承包人、借用资质的承包人、挂靠施工人,而不包括承包人的履行辅助人、合法的专业分包工程承包人、劳务作业承包人。

最高人民法院民一庭编著的有关对《解释》的理解与适用也认为,实际施工人应与发包人全面实际地履行了发包人与承包人之间的合同,并形成了事实上的权利义务关系,即此时转承包人、违法分包的承包人已经取代第一手的承包人与发包人形成事实上的合同关系,在这种情况下,才准许转承包人、违法分包的承包人作为实际施工人,以发包人为被告提起追索工程款的诉讼。

因此,本案中的原告王某符合上述条件,理应属于《解释》中的实际施工人。

最后,根据《解释》的规定,虽然违法分包转包合同无效,但如果建设工程经竣工验收合格,即使合同无效,也应按照合同约定支付工程价款。