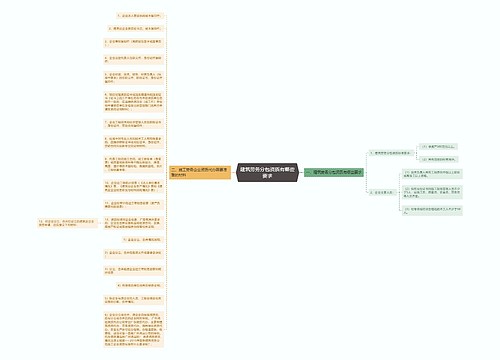

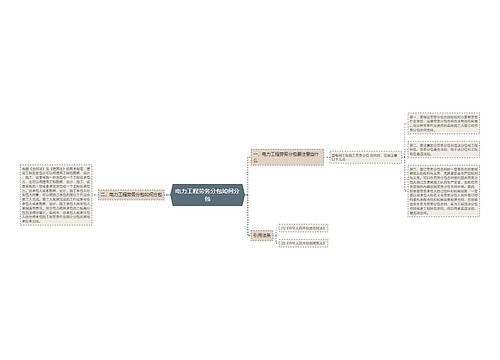

1 、合同主体不符合法定要求,很多都是“包工头”直接与施工企业签订劳务合同。一个工程项目,在开工领取施工许可证时,应当提供施工企业与具有劳务分包资质企业单位之间的劳务合同,但实际情况往往是劳务公司只是一个应付国家制度的摆设,仅是被挂靠的一个皮包公司,在现场实际施工的班组仍是由“包工头”组织和管理的,且这些班组人员与劳务公司之间根本没有正规有效的用工合同。“包工头”直接与施工单位签订了合同,甚至是直接与项目部签订了合同,而且还存在“包工头”签了合同后再转手分包给其他包工头的现象,也就是再分包或转包。

2 、同中的价格条款中没有单价分析表。一个工程在实际施工中有很多道工序或工作内容,例如在住宅工程中,泥(瓦)工一般是负责基础土方的修整、基础和主体的砌筑、混凝土结构工程中的浇筑混凝土工作,而在很多分包合同中都是一个综合单价,在我国很多地区一般都是按建筑物的建筑面积为计量单位约定一个价格,而没有详细的划分挖土方是怎么计量和计价,砌筑中的普通砖是怎么计价,砌块是怎么计价,浇筑混凝土时的泵送混凝土是怎么计价,利用垂直运输工具和人工浇筑是怎么计价。同样在木工、钢筋工、抹灰工、油漆工的分包合同中也存在诸多这样的现象。

3 、合同条款中关于进度、质量、安全及现场管理制度的要求不够细,或不够明确。在合同中对进度的要求只是一个总的工期要求,在实际发包中,往往是一个分包队伍只是承包某一分项工程,在施工中受其他工程的进度制约,同时也受到各种因素的影响会发生变化,最后工期达不到合同要求,而发包人却最后按合同办事,使得承包人受到损失。

4、 工人工资支付和完工结算的条款不合理、不明确,进度款支付不及时,完工时尾款迟迟不付,导致工人不能按时领到工资而恐慌或闹事。在合同中,发包人对承包人确保支付农民工工资的保障缺少规定,对进度款的计量约定不明确;有的发包人在完工应该进行结算时,以没有和建设单位结算、或还没有通过竣工验收、没有核算好工程量等各种理由拖延支付,而劳务承包方因为没有应急资金支付给工人就会导致工人集体性事件的发生。