毫无疑问,这样的方式能最直观地反映出品牌之间的认知差异,以及不同品牌在各自认知优势上的领先程度,结论对决策者思考品牌价值意义重大。

比如,当洞察人员发现上述五个品牌,在“透气性”的认知维度上表现出大体接近,并且都相对偏低的情况时,就可以提醒决策者来关注,是否有条件围绕着“透气性”来构建品牌核心价值。

换言之,通过关注品类中主要品牌都不具有认知优势的特定概念,营销人将有机会对品牌价值建立起全新观点。

我想上述五种问法,很好地体现了问卷是科学与艺术的结合。

基于不同的洞察背景、研究主题以及项目具体情况(涉及时间、预算以及调研资源),洞察人员都需要具体情况具体分析,充分调动自己的经验与创意,来给出最匹配洞察需求的内容设计方案。

从这个角度上来说,设计问卷和设计传播的思维过程,从本质上来说其实并无太大差异。

举例来说,洞察人员通常需要注意到,问卷的发布渠道越是具有深入触达受众的能力,就越是支持一些相对复杂的提问,否则就应该对问题进行拆分,甚至设计成多版问卷。

那么这个过程,实际上就和你考虑一次传播的信息容量非常接近了。区别无非在于传播是要“输出你脑海中的信息”,而问卷是要“取走顾客脑海中的信息”。从某种程度上来说,营销就是这样一门信息交互的艺术。

另外,上述关于认知洞察的这些结构型提问,很多也同样适用于需求洞察。

例如,前段时间某智能手机品牌在问卷中,列出了消费者对智能手机的一系列诉求,然后打算请参与者对诉求进行排序,从而了解哪些是更重要的顾客需求。

不过我还是提醒他们注意,排序式的反馈只能让你知道相对于X,用户更想要的是Y,却不能知道这种“想要”有多强烈;换句话说,无法捕捉到不同需求之间的强弱关系。所以为了达到更理想的效果,务实起见,我们最好还是使用请用户评分的量表题型。

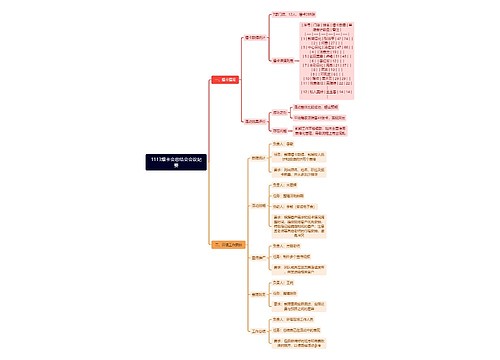

问卷设计的第四个要点,是通过设计组合题,来更有策略地推导特定结论。

比如,在社区面包店香榭丽舍的品牌升级项目中,我们通过用户洞察,最后决定将面包店的“整洁”作为品牌升级的一个重要方面,为什么看起来很普通的“整洁”却能成为品牌升级的重点呢?这就是通过调查问卷中的两道题目来配合推导的。

具体来说,其中第一道题目是针对顾客需求,我们请参与者为一组面包店想要提升的方面分别打分,提供的打分项来自我们在焦点小组中了解到的顾客痛点,然后将它们转化成了正面描述。

比如,根据顾客反馈的“下班后经常买不到新鲜面包”,将其转化成“在我去购买时总能提供新鲜出炉的面包”,根据顾客反馈的“服务员经常说不清面包配方”,将其转化成“提高服务人员的专业知识”。

紧接着,我们又针对顾客的“感知”询问了第二道问题:“在以下各项描述中,您认为社区面包店各品牌都普遍做到了吗?”这道问题提供的各项描述,其实是和上一道题一一对应的。

比如,对应上一题“在我去购买时总能提供新鲜出炉的面包”,这一题的描述项就是“在一天中的不同时间段都能提供新鲜面包”,对应“提高服务人员的专业知识”,这一题的描述项就是“服务人员具备专业知识”。

最后将这两道题目的结果进行交叉分析,我们很快就将“让门店环境更加整洁”从众多选项中提取了出来。

提取这个结论的依据是,在探索品牌核心价值的过程中,我们要找出的是那些顾客既觉得非常重要,又能“感知”到品牌之间存在着差异的元素,只有同时满足这两个条件的结论才值得被优先考虑。

举例来说,假如你问消费者,对一款手表来说什么最重要,他们肯定会告诉你是“准时”,但是如果你问他们,在这方面各个手表品牌之间的差别大吗?消费者也很有可能会告诉你差别并不大。

那么此时,无论你把手表做得多“准时”,用户也很难感知到你的独特价值。因此虽然“准时”是非常重要的顾客需求,但也不应该被设定为品牌的核心价值,而只是你必须要去做好的一个方面。

同理,根据调查问卷的数据反馈,“让门店环境更加整洁”恰恰是用户既迫切希望改善,又能从中感觉到品牌之间存在着较大差别的方面。它符合用户需求重要性高、用户感知差异化高的“双高”条件,因此值得成为品牌升级的一个重点。

问卷设计的第五个要点,是巧妙地规避导致洞察失真的用户心理因素。

在《洞察力》第三章开头,我们已经分析了其中最典型的两种,其一是“隐私保护意识”,其二是“表演情节”。对于这两类心理因素,问卷设计者应该有不同的应对机制。

比如,对于避免触发参与者的隐私保护意识来说,一方面,洞察人员可以将相对敏感的问题尽量往后发,同时提供“不太好说”、“我不知道”这类“出口”,以最大程度地降低退出率;另一方面,在问卷开头用简洁、真诚的语言写明洞察的主要诉求也会带来帮助。

相对来说,“表演情节”往往会给洞察带来更大、更隐蔽的干扰。比如,如果你想向那些经常入住“经济型酒店”的消费者了解一些情况,或许就会发现征集参与者比较困难。

另一个典型例子是,曾有调研机构询问消费者——“你是否会因为害怕坐飞机而放弃飞机出行?”结果显示大多数人不选择飞机,都是因为“担心延误”、“费用高”或者“不方便”,但是通过焦点小组访谈,洞察人员了解到很多人之所以这样选择,其实只是不愿意承认自己害怕坐飞机。

有什么方法可以更好地规避“表演情节”呢?使用“第三人称技术”是一种主要手段。例如,当调研机构重新调整问卷,将问题改成“您的同事会否因为害怕坐飞机而放弃飞机出行”时,他们发现,有相当一部分受访者的“同事”都害怕坐飞机。

合理使用第三人称技术,往往就能提升问卷的参与度和准确性。

再用“经济型酒店”的问卷来举例,为了获得好的效果,我们可以考虑在问卷导语部分就开门见山地写上——“在今天,很多人都会将经济型酒店作为出差、旅行的首选,我们希望围绕这类酒店的入住体验向您询问几条问题……”

得益于这样的铺垫,当受访者的防备心理降低,也就容易提高参与意识,并在答卷时给出更真实的答案。

问卷设计的第六个要点,是对问卷内容结构进行合理的排布。

U245265618

U245265618

U882667602

U882667602