用户增长=裂变?三千字给你讲清“裂变”这件事!思维导图

好想你

2023-03-01

这几年我一直深耕在用户运营领域,也写过一些用户增长相关的文章。

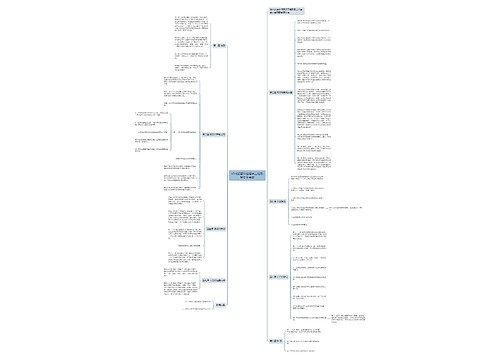

树图思维导图提供《用户增长=裂变?三千字给你讲清“裂变”这件事!》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《用户增长=裂变?三千字给你讲清“裂变”这件事!》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:20bb4de10d251b5e148a6c089cca5e28

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

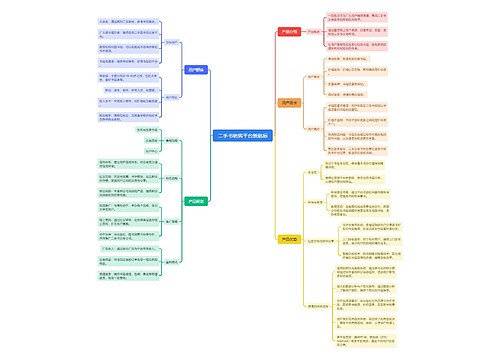

二手书销售平台新航标思维导图

U482683014

U482683014树图思维导图提供《二手书销售平台新航标》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《二手书销售平台新航标》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a92403b70afada50cf4fa4f56e0981c9