转眼到了1982年,一天,扬州油脂化学厂的朋友问方惠能不能帮忙在厂里搞一座假山。方惠来了兴趣,随口应承。从没做过假山,有人担心方惠闹笑话。可没想到,一个月之后,居然大功告成。

从此,他与山石结下了不解之缘。很快,方惠被调到扬州古典园林建设公司成为一名叠石造山技术工人。与扬州叠石传人王贺春兄弟二人,一起先后参与了扬州个园、史公祠、普哈丁墓等的修复和新建。随后,方惠只身前往苏南地区发展,无锡的荣毅仁故居、蠡园以及盐城、淮阴等地园林假山工程,均出自方惠之手。

扬州园林有甲于江南之美誉,《扬州画舫录》有“扬州以园林胜,园林以叠石胜”的记载。大量的实践,产生了中国园林第一本理论专著《园冶》。此书作者为苏州吴江人计成,此人曾用十年时间建造“影园(遗址在今荷花池)”,可谓费尽匠心。在实践中,他在理论上总结了“扬派叠石”。

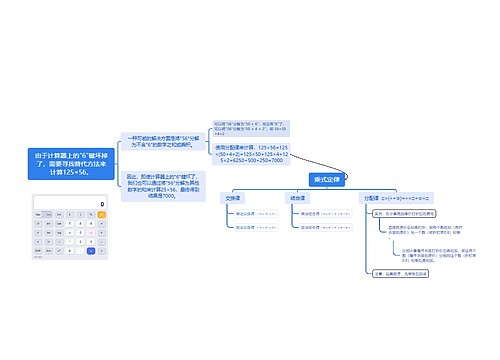

“那是古代叠石的最高成就,但是,现在仅有这些还远远不够。”方惠是一个有心人,他总结了自己多年从事叠石造山实践的经验,在《叠石造山》一书中,重点突出了技艺手法,成为全国多所大学和中专学校相关专业课程的补充教材,在此基础上,他又著成《美术技法大全——叠石造山法》、《叠石造山的理论与技法》等,后者成为中国园林工程验收标准。

那是1991年,为能专心写作,他辞掉了工作,每天早上起床,便去图书馆查资料;午觉后,准时坐到自家只有两平米见方的书房,开始写作,直到次日凌晨3时。为了生计,他不得不委身小卖部,替别人卖些报纸。

写书时,方惠还仅仅只有初中文化程度,语法不清,语句不顺。“连标点都不知如何用,写书,只是凭感觉”,整整3年,一部60万字的手稿出炉。

大功告成,自是欣喜若狂,方惠兴冲冲拿到“江苏科技出版社”,对方却冷言冷语告诉他,“时下正流行人体绘画……你这个东西不好卖。”生性倔强的方惠一听,便背上几十公斤重的手稿,上了京城,到了建筑工业出版社,当时的出版社负责人程里尧看过手稿后,亲笔回信,“这是好东西,但要改”。

怎么改?方惠说,“只减不加,60万字,先砍一半。”手心手背都是肉,删到40万字时,他删不下去了。出版社却告诉他,再删一半,不得已,他将文稿删到25万字,便再也删不动了。

此时,程里尧专门从北京派来一位编辑,替他删“废话”。“北京来的人有文化,没一星期,便删去一半,当初60万字的书稿最后只剩下10万字”,虽心有不甘,书却已成形。

谁也没想到,就这样,一个只有初中文化程度,实际只念完小学的叠石艺人,完成了中国园林工程假山部分的验收标准。

如今在中国叠石造园界已名声远播,年近60的方惠仍在等一个机会,那就是能在家乡留下一座代表扬派叠石的作品。

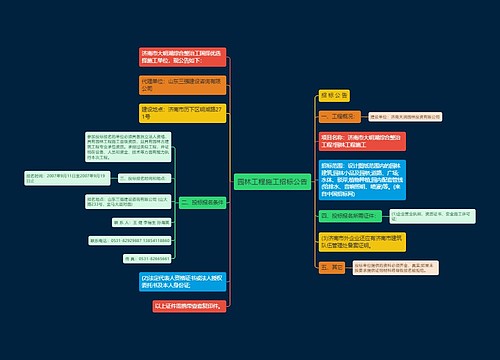

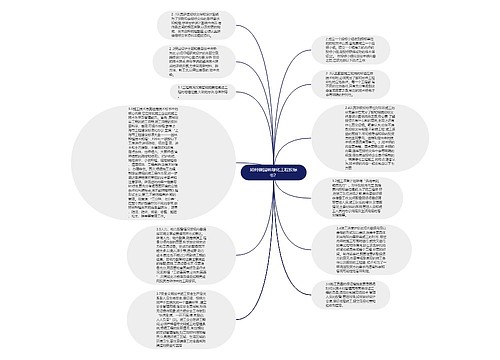

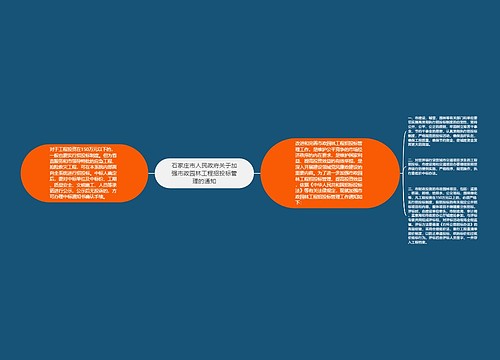

方惠以初中文化写下三本专业著作,并被收录中国园林建设最权威工具书《园林工程招标投标竣工验收管理监理全书》作为行业标准,他的著作也已成了大学教材,但他至今没有任何“职称”。他说,他很寂寞,因为没有对话者。

现在,方惠在江海学院、环境资源学院开设叠石造山课程,并在环境资源学院设立了扬州叠石造山实践基地。谈到扬派叠石现状,方惠指出,没有实践,就带不出徒弟,扬派叠石面临失传危险。方惠表示,扬州只有他一人开设叠石造山课程,每学期80课时,学生甚至连基本的堆叠技巧都学不会。

“扬州园林甲于江南”,他说,扬州叠石技艺从来就是中国造园艺术中最璀璨的明珠,其地位如同中国烹饪界的淮扬菜系。

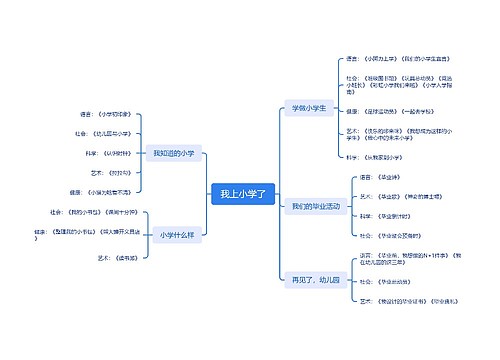

幼儿园李敏

幼儿园李敏

U778430275

U778430275