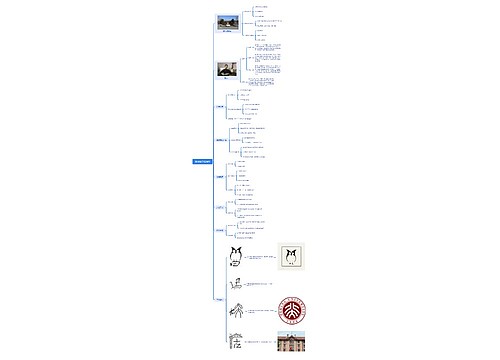

以酷狗大字版为例,探究如何为大流量项目制定增长方案思维导图

久别情深

2023-03-01

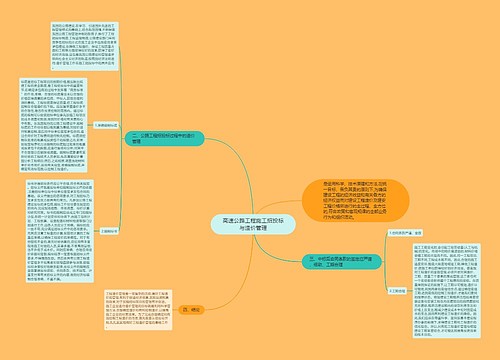

给项目做增长,就像医生给病人看病,需要找到病灶对症下药。相同的增长策略,在这个项目是救世良方,在另一个项目可能就毫无起色,甚至把人治死。归根到底,是病灶没有找对,这时就需要一双慧眼。

树图思维导图提供《以酷狗大字版为例,探究如何为大流量项目制定增长方案》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《以酷狗大字版为例,探究如何为大流量项目制定增长方案》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1b25863493a69c11bccd69d418d2d439

思维导图大纲

相关思维导图模版

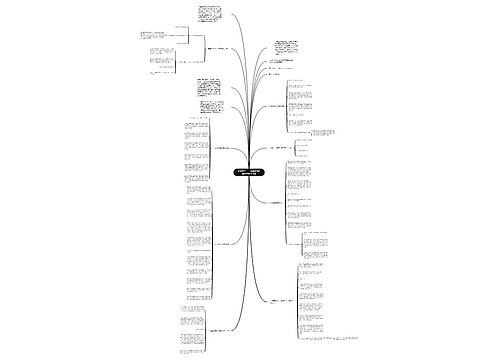

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

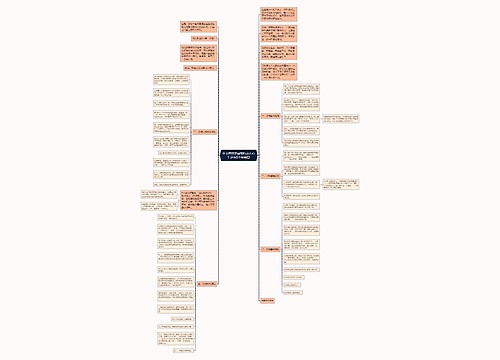

北京鲁迅博物馆思维导图

U982669071

U982669071树图思维导图提供《北京鲁迅博物馆》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《北京鲁迅博物馆》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:46dd5fb39ac0566fc4fa2033f0feb486