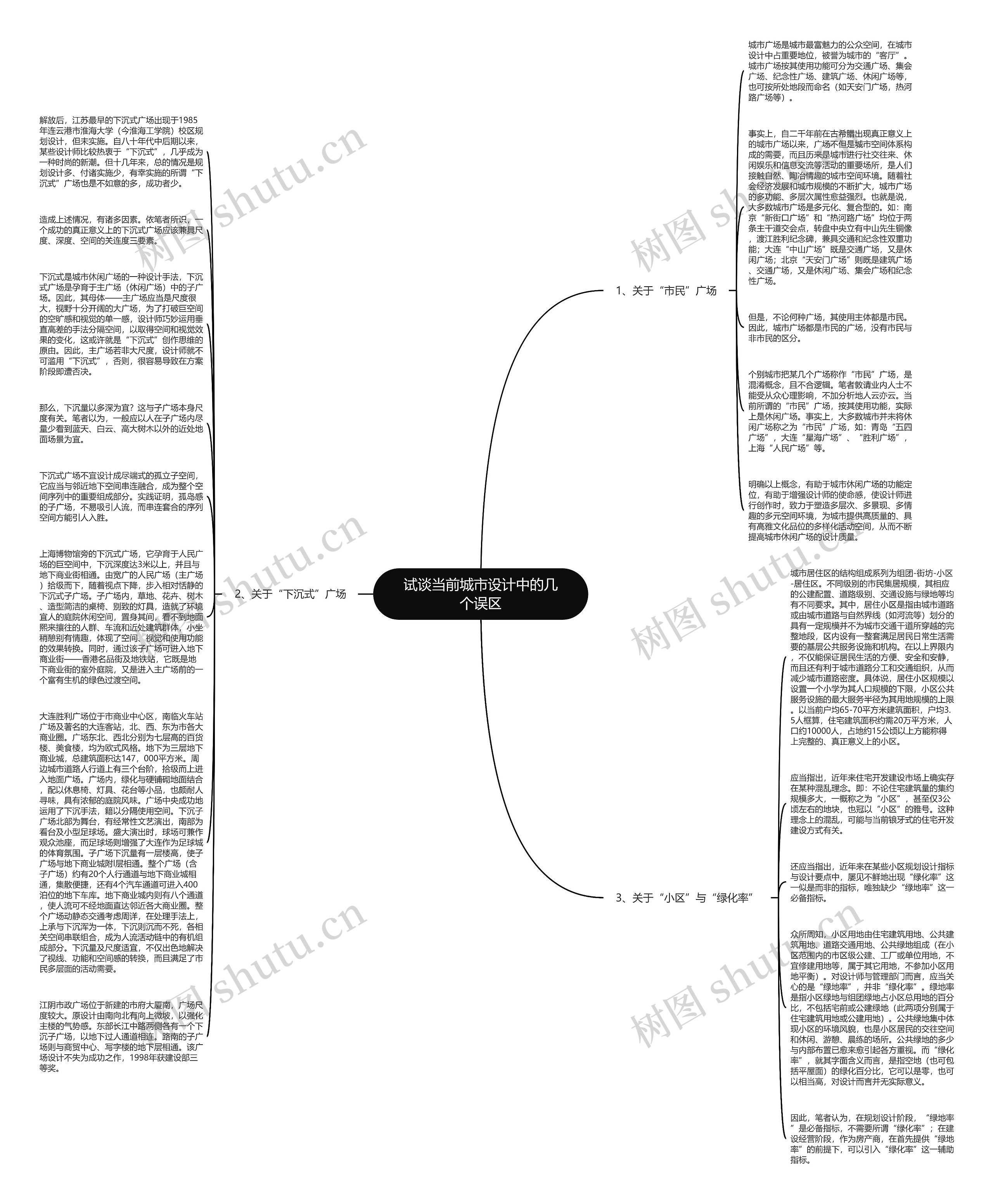

解放后,江苏最早的下沉式广场出现于1985年连云港市淮海大学(今淮海工学院)校区规划设计,但未实施。自八十年代中后期以来,某些设计师比较热衷于“下沉式”,几乎成为一种时尚的新潮。但十几年来,总的情况是规划设计多、付诸实施少,有幸实施的所谓“下沉式”广场也是不如意的多,成功者少。

造成上述情况,有诸多因素。依笔者所识,一个成功的真正意义上的下沉式广场应该兼具尺度、深度、空间的关连度三要素。

下沉式是城市休闲广场的一种设计手法,下沉式广场是孕育于主广场(休闲广场)中的子广场。因此,其母体——主广场应当是尺度很大,视野十分开阔的大广场,为了打破巨空间的空旷感和视觉的单一感,设计师巧妙运用垂直高差的手法分隔空间,以取得空间和视觉效果的变化,这或许就是“下沉式”创作思维的原由。因此,主广场若非大尺度,设计师就不可滥用“下沉式”,否则,很容易导致在方案阶段即遭否决。

那么,下沉量以多深为宜?这与子广场本身尺度有关。笔者以为,一般应以人在子广场内尽量少看到蓝天、白云、高大树木以外的近处地面场景为宜。

下沉式广场不宜设计成尽端式的孤立子空间,它应当与邻近地下空间串连融合,成为整个空间序列中的重要组成部分。实践证明,孤岛感的子广场,不易吸引人流,而串连套合的序列空间方能引人入胜。

上海博物馆旁的下沉式广场,它孕育于人民广场的巨空间中,下沉深度达3米以上,并且与地下商业街相通。由宽广的人民广场(主广场)拾级而下,随着视点下降,步入相对恬静的下沉式子广场。子广场内,草地、花卉、树木、造型简洁的桌椅、别致的灯具,造就了环境宜人的庭院休闲空间,置身其间,看不到地面熙来攘往的人群、车流和近处建筑群体,小坐稍憩别有情趣,体现了空间、视觉和使用功能的效果转换。同时,通过该子广场可进入地下商业街——香港名品街及地铁站,它既是地下商业街的室外庭院,又是进入主广场前的一个富有生机的绿色过渡空间。

大连胜利广场位于市商业中心区,南临火车站广场及著名的大连客站,北、西、东为市各大商业圈。广场东北、西北分别为七层高的百货楼、美食楼,均为欧式风格。地下为三层地下商业城,总建筑面积达147,000平方米。周边城市道路人行道上有三个台阶,拾级而上进入地面广场。广场内,绿化与硬铺砌地面结合,配以休息椅、灯具、花台等小品,也颇耐人寻味,具有浓郁的庭院风味。广场中央成功地运用了下沉手法,籍以分隔使用空间。下沉子广场北部为舞台,有经常性文艺演出,南部为看台及小型足球场。盛大演出时,球场可兼作观众池座,而足球场则增强了大连作为足球城的体育氛围。子广场下沉量有一层楼高,使子广场与地下商业城附l层相通。整个广场(含子广场)约有20个人行通道与地下商业城相通,集散便捷,还有4个汽车通道可进入400泊位的地下车库。地下商业城内则有八个通道,使人流可不经地面直达邻近各大商业圈。整个广场动静态交通考虑周详,在处理手法上,上承与下沉浑为一体,下沉则沉而不死,各相关空间串联组合,成为人流活动链中的有机组成部分。下沉量及尺度适宜,不仅出色地解决了视线、功能和空间感的转换,而且满足了市民多层面的活动需要。

江阴市政广场位于新建的市府大厦南,广场尺度较大。原设计由南向北有向上微坡,以强化主楼的气势感。东部长江中路两侧各有一个下沉子广场,以地下过人通道相连。路南的子广场则与商贸中心、写字楼的地下层相通。该广场设计不失为成功之作,1998年获建设部三等奖。