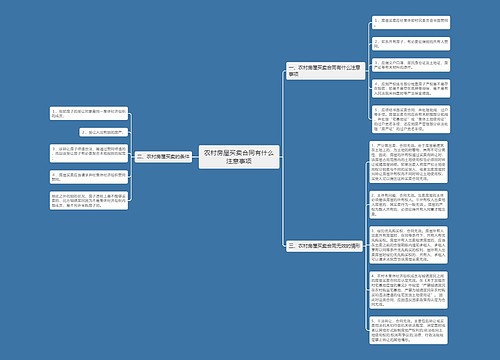

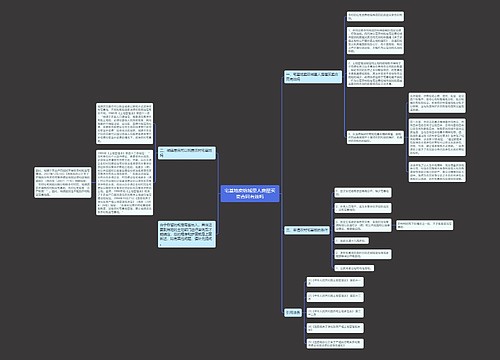

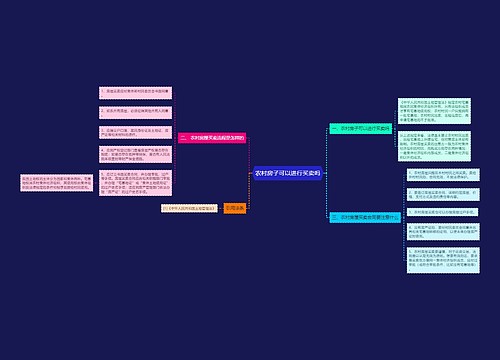

(一)土地管理法第六十二条第四款规定:“农村村民出卖、出租住房后,再申请宅基地的,不予批准。”由此可知,该法并未禁止农村房屋的买卖和出租,而房屋是固定于土地的地上物,房屋的流转势必会造成土地使用权的流转。即使根据“一户一宅”的原则,如果受让人为农村村民,只要出让人和受让人除买卖房屋占有的宅基地之外,没有其他宅基地,房屋买卖就不违反“一户一宅”原则,应当认定有效。如果受让人为城镇居民,其虽然不能享有集体土地使用权,但是宅基地可以被征用为国有土地,只要受让人支付国有土地使用权出让金,即可享有国有土地使用权,在此前提下也不能认定房屋买卖行为无效。

(二)土地管理法规定“农村集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业用地建设”,该条虽未明确规定适用于农村农业用地,但从字里行间不难看出,该条旨在加强土地用途管制,限制农用地转为建设用地,以保持农用地的数量。而宅基地本身即为建设用地,其使用权主体的变更并不会改变宅基地的性质,因此该条显然不能调整宅基地使用权流转问题。

(三)禁止宅基地使用权流转的不合理性。买卖与赠与、继承等行为一样,均是所有权人行使所有权的方式之一,均是导致房屋所有权流转的基础原因,我国法律明确规定保护私有财产所有权和继承等权利,对买卖与赠与、继承等作出不同对待不合法理。禁止农村房屋买卖实质上侵犯了房屋所有人的所有权,影响了财产价值的充分发挥。

(四)法定租赁权理论为农村房屋买卖的合法性奠定了理论基础。我国台湾地区民法债编第425条规定:“土地及其他土地上之房屋同属一人所有,而仅将土地或仅将房屋所有权让与他人,或将土地及房屋同时或先后让与相异之人时,土地受让人或房屋受让人与让与人间或房屋受让人与土地受让人间,推定在房屋的使用期限内,有租赁关系。”该规定可为我们参考,用以解决农村房屋买卖与宅基地使用权问题。在此种法定租赁权理论下,即使受让人是集体经济组织以外的人,其受让农村房屋后,虽不能享有该集体经济组织的宅基地使用权,但与集体经济组织建立了法定租赁关系