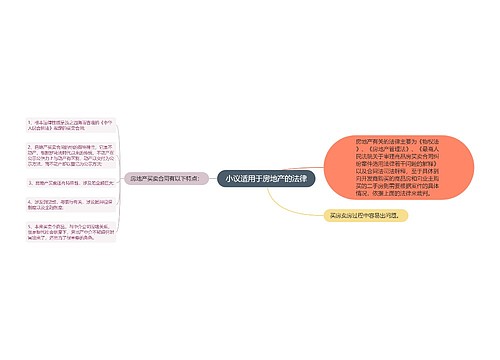

因唐先生并非深圳市居民,且在深圳没有一年以上社保及纳税证明,不符合2010年4月17日“新国十条”规定的贷款条件,双方又在合同备注条款约定“卖方同意并清楚买方正在积极办理关于贷款的社保资料,并同意买方在办理好社保的相关资料后此合同生效”(合同条款均由中介方员工填写)。签约后买方如约支付了卖方购房定金5万元,监管了定金58万元,支付了中介7300元费用补办了一年社保(所有社保事宜均由中介方代办),并向银行申请了按揭贷款,但贷款申请迟迟未能获批。卖方遂提起诉讼,告唐先生违约,要求判赔违约金127.8万元。

该案经深圳市南山区人民法院审理查明:合同签订时原被告(原告为卖方杨先生,被告为买方唐先生)及第三人中介公司已知非深圳户籍的被告没有一年以上深圳市社保和纳税证明,且需贷款才能购房。原被告在买卖合同备注特别约定“卖方同意并清楚买方正在积极办理关于贷款的社保资料,并同意买方在办理好社保的相关资料后此合同生效”,同时,为了使该生效条件能够正式生效,在被告与参保单位深圳市某公司不存在真实劳动关系的情况下,6月28日第三人仍帮助被告以该公司员工的身份补办了虚假社保关系。

南山区人民法院认定,该买卖合同为附生效条件的合同。因为被告的社保关系无效,所以买卖合同生效条件未生效。因此,该合同虽然成立,但未生效。原告收取被告的购房定金5万元应向被告返还。原告以被告根本违约为由,要求被告承担违约责任,因房屋买卖合同成立却一直未生效,故该请求没有事实和法律依据,法院不予支持。

为什么被告在与参保单位深圳市某公司不存在真实劳动关系的情况下,仍然能以该公司员工的身份补办虚假社保关系呢?

据该案被告代理律师张茂荣介绍,由中介公司牵线搭桥的参保单位“深圳市某公司”居然早在2006年便已脱审,公司早已被吊销不存。但资料显示,该公司仍然给包括律师委托人在内的37人正常缴纳社保。在唐先生的个案中,其交给中介的补办费用与社保记录显示的社保费之间相差了4000元之多。即使扣除中介在其中所得佣金,该空壳公司在这37人身上的收益已足有十多万元。

可以肯定的是,这样的公司在全国绝对不止一家。“限购令”

采访中,记者了解到,自从去年“新国十条”颁布以来,不少非深圳户籍且无一年以上社保及纳税证明的“三无人员”为了获取购房资格而临时补交社保,或者借用他人名义,此方式已成为深圳楼市众所周知的普遍现象。有行内人士向记者介绍,其中大部分的补交社保都是挂靠在一些公司名下,而补交社保的个人与挂靠公司之间其实并不存在真实的劳动合同关系。这些情况按理说都应属于虚假社保关系,不应取得购房资格。

深圳市规划和国土资源委员会也曾发布交易风险提示,在提示中明确表示,买卖双方在交易之前应按照《关于进一步贯彻落实国务院文件精神坚决遏制房价过快上涨的补充通知》的要求,认真核查是否符合购房条件,对不符合条件的,市主管部门将不予办理预售商品房备案、一手房现售及二手房交易过户等手续。对提供虚假信息、材料进行交易的,该交易行为无效,因此造成的法律责任由买卖双方自行承担。但无奈的是:上有政策,下有对策,由于在认定社保关系真伪上存在难度,因此还是有人得以蒙混过关。

为了在政策层面坚决杜绝这种钻空子的情况,深圳市规划和国土资源委员会曾于今年3月2日再次发布通知强调,对于非本市户籍居民家庭购房时提供纳税缴纳证明的,必须符合最近连续缴纳12个月以上且不含补缴的条件;对于提供社保缴纳证明的,必须符合下列条件之一:一是最近连续缴纳12个月以上养老保险并医疗保险、二是最近连续缴纳12个月以上养老保险并工伤保险、三是最近连续缴纳12个月以上医疗保险并工伤保险。

U249128194

U249128194

U882214155

U882214155