应收账款质押问题的探讨思维导图

所谓永远

2023-02-25

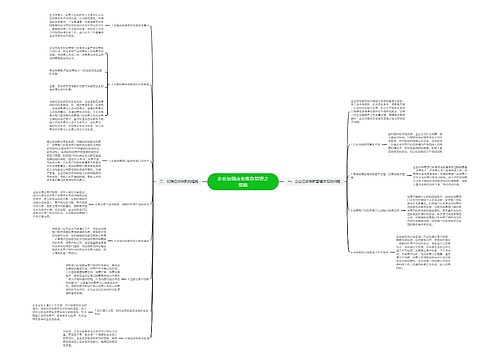

随着《物权法》第二百二十三条对“应收账款”质押担保方式的规定,应收账款质押即成为一种合法有效的担保方式;同时,《应收账款质押登记办法》(中国人民银行令〔2007〕第4号)(以下简称“《登记办法》”)及《中国人民银行征信中心应收账款质押登记操作规则》(以下简称“《操作规则》”)的制定和颁布,使应收账款的质押登记具有可操作性。尽管这一融资方式已成为世界许多国家或地区企业融资的重要渠道之一,在我国却是一个新课题,加上我国相关法律规定不完善,信用制度尚不健全,应收账款质押融资在给企业、担保公司和银行带来市场和机遇

树图思维导图提供《应收账款质押问题的探讨》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《应收账款质押问题的探讨》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4799a65c1791ccdaadfc8a2b2c900448

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a