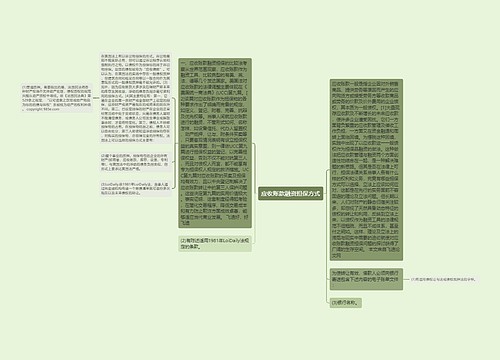

应收账款融资担保方式及制度选择思维导图

定格苍凉

2023-02-25

制度

选择

方式

担保

融资

债权

质权

一般

质押

让与

商帐追收

收账诉讼

关键词: 应收账款/一般债权质押/债权让与担保/浮动担保

树图思维导图提供《应收账款融资担保方式及制度选择》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《应收账款融资担保方式及制度选择》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:303b9863d2ad53786d054640ad9e08be

思维导图大纲

相关思维导图模版

应收账款融资担保方式及制度选择思维导图模板大纲

内容提要: 应收账款在现实生活中大量存在。以应收账款作为担保物能起到融通资金、加速资金流转的重要作用。但究竟采用哪种担保方式是一个待证问题。一般债权质押、浮动担保、一般债权让与担保在实践中运用广泛,均有立法必要性。但从法律构造分析,仅有一般债权质押可以在物权法中确认。物权法应对一般债权质权的设定、一般债权质权的实行方法及第三债务人的抗辩权作出明确规定。

应收账款一般是指企业因对外销售商品、提供劳务等原因而产生的应向购货方或接受劳务方等收取商品或劳务的价款及价外费用的企业债权,其本质为一般债权。[1]大量现存应收款及不断增长的未来应收款,使许多企业遭受困扰。它们一方面背负繁重的应收款管理及催收工作负担,一方面又在资金融通和周转上面临困境。为摆脱这种困境,实践中出现了以应收款这一一般债权作为担保品融资的做法。这种做法把应收款管理与融资两个方面创造性地结合在一起,是一种解决难题的新思路。但其是否在法律上可行,担保法律关系当事人各有什么样的权利和义务,究竟有哪些担保方式可以选择,立法上应该如何应对,这都是在先行的实务面前不容回避的理论及立法问题。但长期以来,人们对财产的静态归宿关注较多,却忽视了天然具备动态特征的债权的转让和利用,反映到立法上来,以债权作为融资工具的法律规范不但粗疏,而且不成体系,甚至付之阙如。这样,理论及立法上的滞后与现实中需要的迫切就使对应收账款融资担保问题的探讨获得了广阔的生存空间。

一、应收账款融资担保的比较法考察

从世界范围观察,应收账款作为融资工具,比较典型的有美、英、法、德等几个发达国家。美国法对应收账款的法律调整主要体现在《美国统一商法典》(UCC)第九篇。[2]该篇对应收账款作为担保物的各种要求作出了明确而完备的规定,如定义、登记、附着、完善、抗辩及优先权等。当事人间就应收账款进行的融资,不管形式如何、名称怎样,如设备信托、代办人留置权、动产抵押、让与、附条件买卖等,只要客观情况表明有设立担保权益的真实意图,则一律依UCC第九篇进行担保权益的登记,以完善担保权益,否则不仅不能对抗第三人,而且对债权人而言,都不能享有专为担保权人规定的救济措施。UCC第九篇对应收账款的买卖及担保均有效力,且以中央登记制解决了应收账款转让中的第三人保护问题。这些决定第九篇的实用价值极大。事实证明,这套制度经得起考验,在简化交易程序、降低交易成本和有力防止欺诈方面成效卓著,能够适应当代商业发展。

在英国法上有以诉讼物担保的形式。诉讼物是指不能实际占有,但可以通过诉讼程序认领和强制执行之物。以债权作为担保标的属于诉讼物担保。设质的债权被称为“应收债账”。可以认为,在英国法的实践中存在一般债权质押,但建筑合同和租买合同等以一般合同作为其表现形式的一般债权质押是不被允许的。[3]另外,因为应收账款大多涉及后得财产即未来的库存及其收益,浮动的债务负担亦是可资利用的担保方式。[4]其主要特征有:第一,它是在企业的某一类财产或全部财产上设定的担保,这些财产或资产是现在的或将来的则在所不问。第二,已设定担保的财产在企业的正常经营活动中处于变动状态,只是在债务人届时不能清偿债务,或债务人公司发生停业或解散事由时,才最终特定化。第三,债权人不转移担保物的占有。在担保物结晶之前,债务人可以自由处分,第三人即使知道浮动担保的存在,对购买的担保物,亦取得完全的所有权。法国法上可以选择的担保方式主要有:(1)普通质押。需要指出的是,法国民法将各种财产权当作无体动产处理,债权质权的规范只能从动产质权中寻找。依《法国民法典》第529条之规定,“以可追索之款项或动产物品为标的的债与诉权”系被视为动产的权利种类。(2)整个事业的质押。担保物包括企业的所有财产(如商誉、应收账款、库存、设备、专利等),与英国法中的浮动的债务负担类似,但形式上要求比英国法严格。(3)LoiDaily。依1981年LoiDaily法,当事人通过向金融机构传递一个账债清单就可进行多次现在以及未来债权的转让。为使转让有效,借款人必须向银行寄送包含下述内容的电子账单文件:(1)有适用债权让与法或债权抵押法的字样。(2)有陈述适用1981年LoiDaily法规定的条款。(3)银行名称。(4)所转让账债的精确识别。包括账债债务人名称、地址以及有关债权的金额。[5]

德国法主要采用债权让与担保来解决在应收账款上设定担保权益的问题。债权让与担保是指为担保债权人的一项债权,把债务人的债权转移给债权人。概述如下:第一,前债权人与新债权人之间关于让与债权的合同一旦成立,新债权人就取代前债权人,如果债权产生于双务合同,担保的受益人并不取得合同当事人之一的地位,只是取得债权占有者的地位,即成为债权的持有人。第二,为担保让与债权,对第三人来说是全面的转移,但在当事人之间是受限制的。第三,债权让与担保不是附属权利,其存在不取决于被担保的债权。第四,将来发生的债权、多数不特定债权均可作为债权让与担保的标的。[6]值得注意的是,债权让与担保,在很多情形下取代了其他担保方式,例如债权质权。原因主要在于:债权质权的本质,是附条件的债权转让,即债权人届时不能对自己的债权人履行义务,而由后者直接行使债权,以实现自己的债权。其效果与债权担保完全一致。而债权让与担保制度比债权质权制度更加简明,而且易于执行。[7]

综上所述,美、英、法、德四国在应收账款融资担保的问题上,主要采用了以下四种方式:应收款转让、浮动担保、普通债权质押、一般债权让与担保。但就单个国家而言,呈现多种方式各有分工、齐头并进的局面,当事人在以应收账款作为融资工具时,有多种选择。相比之下,单一方式的法律手段无异于限制当事人的意志,强迫他做什么或不做什么。所幸这种对自由意志的践踏在以上各国并不存在。另外需要指出的是,在以上四国,有关应收账款的融资担保方式,已经突破了民法范畴,进入了商法或者金融法的领域。这一点是我们尤其应当注意的。

二、我国应收账款融资担保方式的应然选择

一般债权质押,是大陆法系国家普遍认可的一种担保方式。但我国担保法上却未见其踪影。仅仅第75条第4项“依法可以质押的其他权利”这一关于质押标的的兜底性规定,依稀给人承认一般债权质权的希望。事实上,大多数学者在为现实中的一般债权设质寻找法律依据的时候,也倾向于作出将一般债权包含于“依法可以质押的其他权利”的解释。推而知之,通说对立法明确承认一般债权质押持支持态度。但也有学者提出了质疑。[9]质疑意见主要包括以下两点:其一,一般债权质押担保功能有限。一般债权质权的标的物是拟制的财产,实际上只是一种请求权,质权所担保的债权也是一种请求权。如果此种请求权的实现以另一种请求权的实现为基础,那么债权最终实现的程度难以预料。第三债务人(入质债权的债务人)的责任财产状况,第三债务人是否有履行能力,是否有抗辩事由,亦重新回到质权人的考察范围,而这正是担保物权制度所极力规避的。其二,一般债权质押缺乏合适的公示方式。质权作为一种担保物权,具有物权效力,要求质权的标的进行公示,不特定的第三人方可知晓质权的存在从而产生公信力。当债权作为质权的标的时,能否公示,如何公示就成了一个难题。目前实践中采用的移转债权证书和通知第三债务人的公示方式并不足取。

但经过分析不难发现,以上质疑并非不可反驳。基于债权的请求权性质认为一般债权质押担保功能有限不无道理。但事实上,在一般债权质押实务中,没有人会不经过信用调查,甘冒巨大风险将资金出贷或者设定很难实现、甚至没有实现可能的质权。设想有这样一种人存在,与民法上“理性人”的基本假设是相悖的。这种信用调查包括对出质人以及第三债务人的还款能力等方面数据的整理与分析,以便为进一步决策提供依据。当然,这无疑是加大了质权人的信息咨询成本,因此有学者呼吁建立全社会多层次的信用和风险评级制度,[10]培育中介机构,分担质权人的负担,保证债权利用的良好运行。在这样的制度健全之后,随着不良债权成为质权标的可能性的减小,一般债权的担保功能会相应地增强。至于一般债权作为质权标的时的公示难题,在未找到合适的公示方法之前,可以通过其他制度设计尝试解决。权利质权作为物权,其所以需要公示,系由其对世性。换言之,一方面,质权人的质权需得到尊重,不受任何人的侵害,另一方面,潜在的后顺序质权人(善意第三人)的利益需加以保护。质权人占有债权证书一可以宣示质权的存在,二可使善意第三人从质权人处获悉债权设质的事实,在法律规定债权设质需通知第三债务人的场合,同一事实亦可从第三债务人处知悉。那么,若第三债务人谨遵诚信,以上设计似乎达到了对质权人和善意第三人的保护目的。但若出质人与第三债务人恶意串通,善意第三人从第三债务人处无法得知有价值的信息,甚至得知错误的信息,其利益难免受损。为有效规避这种情况的发生,在赋予第三债务人抗辩权的同时,对之课以如实告知权利状态的义务,使第三债务人处于出质人的保证人地位,当是一种较好的选择。综上所述,在“物尽其用”成为我国物权法孜孜以求的立法目标的大背景下,一般债权质押不能囿于上世纪九十年代担保法仓促出台之时处于对“三角债”问题的惧怕而过于谨慎的立场,而应借助相对成熟的理论准备,非常迫切的现实需要,在物权法上立足,以发挥债权财产化、价值化的应有效用。但一般债权质押不能替代一般债权让与担保和浮动担保。

债权的让与担保是实务中应用较为广泛的权利担保方式。与债权质押相比,二者在成立要件、对抗要件和实行方法方面并无两样,但在以下几个方面却迥然不同。第一,法律渊源上。债权质押是成文法的产物,大陆法系民法典大多对此予以明确规定。而让与担保作为一种非典型担保方式,仅在判例法中可寻见踪迹。第二,债务人和债权人是担保协议的双方当事人。双方的利益保护方面,是力求平衡还是各有侧重可以成为判断不同担保方式的标准。债权让与担保因担保权人直接取得了让与担保的权利,在对外的关系上,因不考虑是否善意的问题,第三人极易取得标的物的所有权,因此其在制度上系为明显偏向债权人的担保制度。[11]相比之下,债权质在担保权设定双方的关系上更加平衡。第三,能用质权担保的现有或将来的债权必须是能够确定的,这种确定性不仅要求指出第三债务人的姓名,还需明确其法律原因,甚至债权发生期限(始期和终期)或债权发生的确定性、债权的金额等。[12]

所以在未来债权作为担保物的场合,债权质权就显得力不从心。同理,在多数不特定债权之上设定集合让与担保的场合,债权质权更是无能为力。

浮动担保也有自身的优越性。在法定或约定的结晶事由来临之前,浮动担保人可自由处置其财产,其经营活动不受担保事实的影响。这一特征不但使整个财产的抵押成为可能,扩大了抵押标的物的范围,而且可以使抵押人借助贷款资金,缓解资金周转的暂时困难,获得发展机会,从而从根本上增强偿债能力。但该制度也存在不少缺陷。最主要的是债权人利益得不到最大程度的保障。这一难题克服与否,不但关系到浮动担保在现实运用中的生命力,而且对我国是否引进浮动担保制度影响甚大。但浮动担保中抵押权人的利益保护问题,并不是一个解不开的死结,它有赖于浮动担保制度的精心构建。

向于作出将一般债权包含于“依法可以质押的其他权利”的解释。推而知之,通说对立法明确承认一般债权质押持支持态度。但也有学者提出了质疑。[9]质疑意见主要包括以下两点:其一,一般债权质押担保功能有限。一般债权质权的标的物是拟制的财产,实际上只是一种请求权,质权所担保的债权也是一种请求权。如果此种请求权的实现以另一种请求权的实现为基础,那么债权最终实现的程度难以预料。第三债务人(入质债权的债务人)的责任财产状况,第三债务人是否有履行能力,是否有抗辩事由,亦重新回到质权人的考察范围,而这正是担保物权制度所极力规避的。其二,一般债权质押缺乏合适的公示方式。质权作为一种担保物权,具有物权效力,要求质权的标的进行公示,不特定的第三人方可知晓质权的存在从而产生公信力。当债权作为质权的标的时,能否公示,如何公示就成了一个难题。目前实践中采用的移转债权证书和通知第三债务人的公示方式并不足取。

但经过分析不难发现,以上质疑并非不可反驳。基于债权的请求权性质认为一般债权质押担保功能有限不无道理。但事实上,在一般债权质押实务中,没有人会不经过信用调查,甘冒巨大风险将资金出贷或者设定很难实现、甚至没有实现可能的质权。设想有这样一种人存在,与民法上“理性人”的基本假设是相悖的。这种信用调查包括对出质人以及第三债务人的还款能力等方面数据的整理与分析,以便为进一步决策提供依据。当然,这无疑是加大了质权人的信息咨询成本,因此有学者呼吁建立全社会多层次的信用和风险评级制度,[10]培育中介机构,分担质权人的负担,保证债权利用的良好运行。在这样的制度健全之后,随着不良债权成为质权标的可能性的减小,一般债权的担保功能会相应地增强。至于一般债权作为质权标的时的公示难题,在未找到合适的公示方法之前,可以通过其他制度设计尝试解决。权利质权作为物权,其所以需要公示,系由其对世性。换言之,一方面,质权人的质权需得到尊重,不受任何人的侵害,另一方面,潜在的后顺序质权人(善意第三人)的利益需加以保护。质权人占有债权证书一可以宣示质权的存在,二可使善意第三人从质权人处获悉债权设质的事实,在法律规定债权设质需通知第三债务人的场合,同一事实亦可从第三债务人处知悉。那么,若第三债务人谨遵诚信,以上设计似乎达到了对质权人和善意第三人的保护目的。但若出质人与第三债务人恶意串通,善意第三人从第三债务人处无法得知有价值的信息,甚至得知错误的信息,其利益难免受损。为有效规避这种情况的发生,在赋予第三债务人抗辩权的同时,对之课以如实告知权利状态的义务,使第三债务人处于出质人的保证人地位,当是一种较好的选择。综上所述,在“物尽其用”成为我国物权法孜孜以求的立法目标的大背景下,一般债权质押不能囿于上世纪九十年代担保法仓促出台之时处于对“三角债”问题的惧怕而过于谨慎的立场,而应借助相对成熟的理论准备,非常迫切的现实需要,在物权法上立足,以发挥债权财产化、价值化的应有效用。但一般债权质押不能替代一般债权让与担保和浮动担保。

债权的让与担保是实务中应用较为广泛的权利担保方式。与债权质押相比,二者在成立要件、对抗要件和实行方法方面并无两样,但在以下几个方面却迥然不同。第一,法律渊源上。债权质押是成文法的产物,大陆法系民法典大多对此予以明确规定。而让与担保作为一种非典型担保方式,仅在判例法中可寻见踪迹。第二,债务人和债权人是担保协议的双方当事人。双方的利益保护方面,是力求平衡还是各有侧重可以成为判断不同担保方式的标准。债权让与担保因担保权人直接取得了让与担保的权利,在对外的关系上,因不考虑是否善意的问题,第三人极易取得标的物的所有权,因此其在制度上系为明显偏向债权人的担保制度。[11]相比之下,债权质在担保权设定双方的关系上更加平衡。第三,能用质权担保的现有或将来的债权必须是能够确定的,这种确定性不仅要求指出第三债务人的姓名,还需明确其法律原因,甚至债权发生期限(始期和终期)或债权发生的确定性、债权的金额等。[12]

所以在未来债权作为担保物的场合,债权质权就显得力不从心。同理,在多数不特定债权之上设定集合让与担保的场合,债权质权更是无能为力。

浮动担保也有自身的优越性。在法定或约定的结晶事由来临之前,浮动担保人可自由处置其财产,其经营活动不受担保事实的影响。这一特征不但使整个财产的抵押成为可能,扩大了抵押标的物的范围,而且可以使抵押人借助贷款资金,缓解资金周转的暂时困难,获得发展机会,从而从根本上增强偿债能力。但该制度也存在不少缺陷。最主要的是债权人利益得不到最大程度的保障。这一难题克服与否,不但关系到浮动担保在现实运用中的生命力,而且对我国是否引进浮动担保制度影响甚大。但浮动担保中抵押权人的利益保护问题,并不是一个解不开的死结,它有赖于浮动担保制度的精心构建。

为目的的应收款转让,因基本不掺杂担保的成分,适用《合同法》中的债权让与制度为已足。另外,有不少学者指出,在一般债权(权利)作为担保物时,可以考虑权利抵押的方式。的确,在我国,权利抵押权与权利质权的区分并不明显。但依担保法的规定,权利抵押的标的物主要是不动产用益权,如土地使用权。本文坚持这一立场,因此不将权利抵押作为可选方式之一。

[9]参见宁宁《对一般债权质押的质疑》,载《当代法学》2003年第11期。

[10]参见许多奇《债权融资法律问题研究》,法律出版社2005年版,第164页。不过,许书系在讨论如何防范保理风险时,提出了该法律制度建议。

[11]钟青《权利质权研究》,法律出版社2004年版,第62页。

[12]王闯《让与担保法律制度研究》,法律出版社2000 年版,第222页。

[13]许多奇《债权融资法律问题研究》,法律出版社2005 年版,第65页。

[14]陈祥健主编《担保物权研究》,中国检察出版社2004年版,第255页。

[15]如果仅依质权人对入质债权的清偿期后于被担保债权的清偿期的明知,就使质权人承担届期仍不能行使质权的后果,未免过于苛刻,而且将使为数不少的债权在出质时受到质权人的质疑而不愿接受,从而妨碍债权的流通。有学者认为最理想的解决办法是债权设质时当事人就入质债权迟届清偿期的情况如何处理进行约定,并征得第三人的同意。参见吴春燕《一般债权质押研究》,载《现代法学》1997年第2期。事实上,立法上的这种态度正是为了促进当事人之间的协商。

[16]徐涤宇、刘芳《论债权质权中第三债务人的保护》,载《甘肃政法学院学报》2005年第3期。

查看更多

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

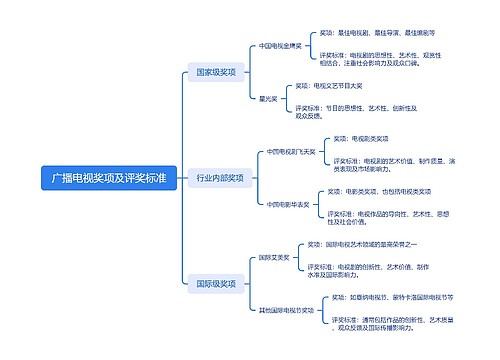

广播电视奖项及评奖标准思维导图

U782682106

U782682106树图思维导图提供《广播电视奖项及评奖标准》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《广播电视奖项及评奖标准》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a4210651fa3a78355ac9f5101bb2c616

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心