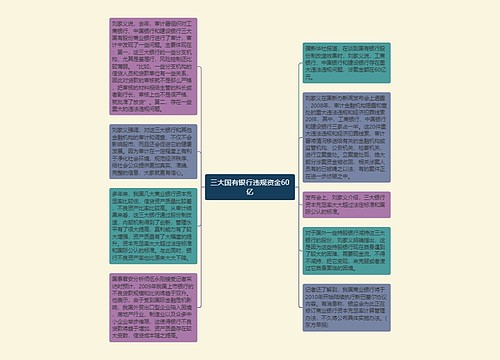

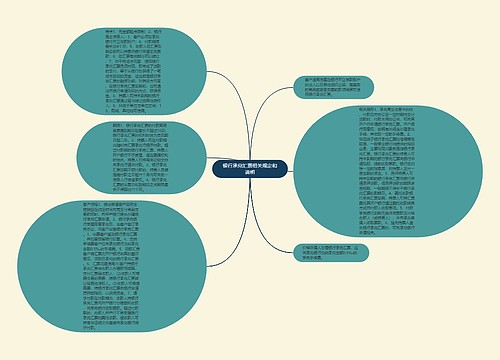

票据贴现利率飙升至4.20% 票据融资抢占规模现象抬头思维导图

篱下浅笙歌

2023-02-25

“现在不光是大行,全中国的银行,包括农信社都在出票,但敢于接盘的很少。”1月25日,某股份制银行资金业务负责人笑称。

树图思维导图提供《票据贴现利率飙升至4.20% 票据融资抢占规模现象抬头》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《票据贴现利率飙升至4.20% 票据融资抢占规模现象抬头》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:750d83e493c8b0d175ad97ba0708eecf

思维导图大纲

相关思维导图模版

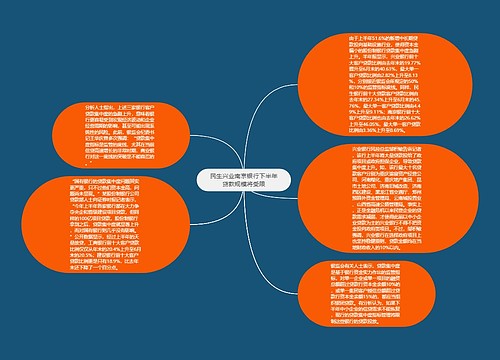

Financing decision思维导图

zzzshujin

zzzshujin树图思维导图提供《Financing decision》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《Financing decision》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:326017d06efa489c95bc366a84ccc734

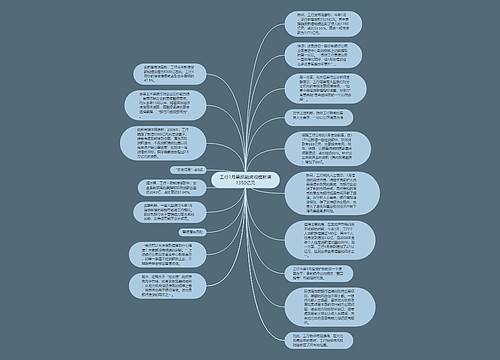

规模产蛋鸡舍通风基础思维导图

U280971713

U280971713树图思维导图提供《规模产蛋鸡舍通风基础》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《规模产蛋鸡舍通风基础》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:146f3fee12ba1da02023cfc1b3e7bd57