审理植物新品种权纠纷案件基本问题辨析思维导图

浪够了就心伤了

2023-02-24

基本

问题

案件

纠纷

植物

审理

品种

侵权

繁殖

授权

知识产权

知识产权保护

植物新品种保护

植物新品种法律制度类型比较新、技术专门性强,我国关于植物新品种的法律保护起步比较晚。近几年,我国侵犯植物新品种权(以下简称品种权)的纠纷明显增多,对这类纠纷如何具体适用法律的问题,存在诸多讨论。2007年发布的《最高人民法院关于审理侵犯植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的若干规定》[1]在一定程度上给予了回答。然而,对侵犯品种权纠纷中的一些基础问题,仍有深入研究的必要。

树图思维导图提供《审理植物新品种权纠纷案件基本问题辨析》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《审理植物新品种权纠纷案件基本问题辨析》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:cf62b0b619ed576a9a354996c7a43ecc

思维导图大纲

相关思维导图模版

审理植物新品种权纠纷案件基本问题辨析思维导图模板大纲

一、司法救济的范围

根据我国加入的“国际植物新品种保护公约1978年文本”(以下简称UPOV1978)第5条以及《植物新品种保护条例》(以下简称条例)第六条的规定,侵犯品种权的行为包括两类:一是未经品种权所有人许可,为商业目的生产或者销售该授权品种的繁殖材料;二是未经品种权所有人许可,为商业目的将该授权品种的繁殖材料重复使用于生产另一品种的繁殖材料。

关于上述两类侵权行为的救济方式,条例第三十九条规定,未经品种权人许可,以商业目的生产或者销售授权品种的繁殖材料的,品种权人或者利害关系人可以请求省级以上人民政府农业、林业行政部门依据各自的职权进行处理,也可以直接向人民法院提起诉讼。因此,产生一个问题:未经品种权所有人许可,为商业目的将该授权品种的繁殖材料重复使用于生产另一品种的繁殖材料,是否可以寻求司法救济?如果单从条例的条文来看,无疑没有规定这一情形的救济方式。但是,在诉讼理论上,品种权作为一种民事权利,上述第二类行为系对品种权的侵犯,则该民事侵权行为理应得到司法的救济。在体系解释上,《最高人民法院关于审理植物新品种纠纷案件若干问题的解释》[2]第四条[3]和《农业部关于农业植物新品种侵权案件处理规定》第二条[4]均将此类行为列入案件受理的范围。所以,这两类侵权行为都可以寻求司法救济。

与司法救济范围相关的另一个问题是,假冒授权品种纠纷是否属于法院的主管范围?对此,有的文章[5]认为,依据《种子法》第五十九条的规定[6],假冒授权品种的行为,应由县级以上人民政府农、林行政部门依据各自的职权处罚,不属于人民法院直接受理的范围。本文认为,这种观点是对假冒品种行为性质及责任承担方式的曲解。

从假冒品种行为的性质上看,《植物新品种条例实施细则(农业部分)》将下列行为界定为假冒品种:(1)印制或者使用伪造的授权品种证书、品种权申请号、品种权号或者其他品种权申请标记、品种权标记;(2)印制或者使用已经被驳回、视为撤回或者撤回的品种权申请的申请号或者其他品种权申请标记;(3)印制或者使用已经被终止或者被宣告无效的品种权的品种权证书、品种权号或者其他品种权标记;(4)生产或者销售前三项所标记的品种和冒充申请或者授权品种名称;(5)销售授权品种未使用其注册登记的名称;(6)其他足以使他人将非品种权品种误认为品种权品种的行为。显然,上述行为侵犯了品种权中的标记权权项。即使假冒品种行为人没有实施条例第六条规定的两种侵权行为,但是假冒品种在市场上销售,也必然有损品种权人的声誉,损害品种权人通过生产、销售授权品种获益的权利。根据《民法通则》第一百一十八条的规定,公民、法人的著作权、专利权、商标专用权、发现权、发明权和其他科技成果权受到剽窃、篡改、假冒等侵害的,有权要求停止侵害,消除影响,赔偿损失。品种权是一种民事权利,假冒品种的行为是品种权这一民事权利的侵犯,品种权人完全可以根据民法通则的规定要求假冒行为人承担相应的民事责任。此外,根据《民事诉讼法》第三条的规定,人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼。人民法院对因假冒品种这一民事侵权行为引起的民事诉讼,当然可以受理。而条例第三十九条的规定,目的在于为权利人提供行为指引,对人民法院的主管范围不应理解为具有限定的效力。

从假冒行为人的责任承担看,假冒品种的法律责任,除了民事、刑事责任之外,还有行政责任。因为,一方面,假冒授权品种的行为以假乱真,欺骗品种购买者,损害了消费者的利益;另一方面,假冒授权品种的行为损害了授权品种的市场信誉,扰乱了正常的品种市场秩序和管理秩序,因此要承担相应的行政责任。《种子法》第五十九条,即是对行政责任的规定。但这并不意味着,对假冒品种的行为排除了民事责任的承担。

因此,可以理解为,狭义的侵犯品种权的行为,是指为商业目的的生产或市场销售、提供出售授权品种的繁殖材料或者将授权品种的繁殖材料重复使用于生产另一品种的繁殖材料。而广义的侵犯品种权的行为,则此外又包括了侵犯品种标记权,亦即假冒授权品种的行为。虽然《最高人民法院关于审理植物新品种纠纷案件若干问题的解释》并未直接规定人民法院对假冒品种纠纷的主管,但是可以理解为假冒授权品种纠纷已经包含在“侵犯植物新品种权的案件”这类案件之中。由于上述司法解释第四条在规定侵犯植物新品种权案件的管辖权时,仅规定了条例第六条所称的两类侵权行为,并未涉及假冒品种。所以,造成了将假冒品种案件排除在法院受案范围之外的印象,这可能是有关文章曲解的一个因素。至于植物新品种保护条例第三十九条的立法漏洞,需要法律修订时加以弥补。

二、“品种权保护范围”的概念澄清

保护范围,大多见诸于专利法,本义是指权利的效力范围。从经济分析角度出发,财产权必需具有排他性,才能得以实现有效率的资源利用以及发挥最大效益的资源分配。这一目的无论对于有形财产还是知识产权来说都是一致的。然而,有形财产权的权利客体是实实在在的物体,其范围是确定的,而知识产权的客体是无形的智力成果,需要对其权利边界进行界定,这在专利权领域体现得最为明显。专利权的保护范围以权利要求书为准,说明书和附图用于解释。权利要求书应当包含对发明、制造使用的方法及程序的书面描述,其用词应当完整、清楚、简要、精确。而这一要求对于植物品种来说几乎是无法实现的。因为对于花的颜色或者香味、果实的形状或者味道等性状特征,仅以文字或者图片很难将不同的植物品种完全清楚地区分开来。因此,专利法意义上的“保护范围”不便适用于品种权制度。我国植物新品种保护条例并没有提及“品种权的保护范围”,只有UPOV1978第5条使用了“受保护的权利:保护的范围”的标题。不难看出,这里的“保护的范围”是指品种权的权能内容,即生产权、销售权等,而不是品种权本身的效力范围,更不是可授予品种权的客体范围。

在将保护范围界定为效力范围的前提下,关于保护范围的具体指向,存在不同看法。有的文章提出,品种权的保护范围应当是授权品种的特异性[7]。一致性和稳定性是种子纯度的范畴,当事人就一致性和稳定性发生的纠纷属于种子质量纠纷,品种权的保护范围是特异性[8]。本文认为,不能根据品种权授权机关审查文档记载的特异性来确定品种权的保护范围。因为植物品种是活体,品种的全部遗传特性都包含在品种的繁殖材料中,也是衡量品种是否具备新颖性、特异性、一致性和稳定性的载体,用繁殖材料确定品种权的保护范围最为完整和准确。

三、侵犯品种权的认定思路

现阶段,我国植物新品种纠纷案件的审判经验比较有限。在2007年植物新品种司法解释的起草过程中,关于品种权侵权的认定思路,经历了一个逐步认识的过程。初稿曾经基于专利权与品种权最为接近考虑,拟借鉴专利侵权的认定方法,即先确定权利的保护范围和被控侵权物的特征,后经两者对比判定是否落入权利保护范围。后来考虑到,专利法的制定背景是工业时代,以工业产品为载体的技术方案可以用文字准确的表达,而植物新品种权与工业产权的最大不同是,植物品种是活体,以繁殖材料为载体的生物遗传特性难以用文字全面、准确的描述,无法清楚地划定品种权的效力范围。因此,无法采用专利侵权判定的“三步走”方法。从目前的司法实践看,在绝大多数品种权侵权案件中,法院都将有关鉴定机构的鉴定结论作为侵权认定的主要依据。所以,在目前条件不成熟的情况下,司法解释暂不涉及品种权保护范围如何确定的问题,而是直接对植物新品种保护条例第六条“该授权品种的繁殖材料”和“将该授权品种的繁殖材料重复使用于生产另一品种的繁殖材料”的规定进行解释,以便于审判中对侵权行为的认定,通过基本认可目前实践中的普遍做法,来达到解决审判实际问题的目的。

理论上,被控侵权的品种的性状特征必须与授予品种权的性状特征相同,才能构成侵权。被控侵权的植物新品种性状特征多于或者少于该品种权的植物新品种的性状特征,都不构成侵权。由于专利法意义上的保护范围在品种权制度中不适用,所以,也不存在将专利侵权认定中的等同原则、禁反悔原则适用到品种权侵权认定的必要。但是,实际育种的过程容易受外来因素的干扰,不像专利产品可以在人为控制的恒定的生产条件下生产。即使被控侵权的品种确实使用了授权品种的繁殖材料,但由于生长过程中外来花粉等非遗传变异因素的介入,导致被控侵权品种的特征特性与授权品种的特征特性出现不同,仍然可以判定侵权行为成立。这里的“遗传变异因素”,是指通过人工杂交、自然杂交、突变、诱变、转基因等方式,使植物的遗传基因发生改变,从而造成植物特征[9]或者特性[10]的变异,这种变异是可以遗传的。“非遗传变异因素”,是指因土壤、气候、肥料、管理水平或者其他环境因素的影响,导致植物的特征或者特性发生差异,这种差异是不能遗传的。根据生物遗传原理,即使没有外来因素的干扰下,品种上下代之间的遗传性状也可能发生一些变化,育种学上使用“最小差异度”的概念来界定可以被接受的遗传变异,而且“最小差异度”因品种不同而异。如果遗传变异超出了“最小差异度”,则认为不是同一品种。本文认为,“最小差异度”问题,仍属于品种性状特征的范畴,是事实认定问题。

关于狭义侵权行为样态的理解,因品种类型不同而有所区别。当授权品种是纯合种(常规种)或者无性繁殖作物时,由于品种自身能够保持遗传特性的一致和稳定,纯合种本身即是繁殖材料,其子代也可以继续作为繁殖材料使用。因此,在侵权认定上相对较为简单。然而,当授权品种是杂交种时,由于授权品种与繁殖材料出现分离,如何界定侵权行为,颇值探讨。本文认为,杂交种是通过不同亲本(父本、母本)经过特定的组合方式得到的第一子代(F1),而且杂交种的第二子代(F2)会发生遗传变异,在特征特性上与杂交种都有不同,且杂交种本身不具有育种学上的可繁殖性。因此,杂交种的繁殖材料是父本和母本。如果授权品种是杂交种,则授权品种的繁殖材料并不是杂交种本身,而是其亲本。植物新品种保护条例第六条所称的“生产授权品种的繁殖材料”,是指使用授权品种生产时相同的亲本培育出授权品种,落脚点还是生产出与授权品种相同的品种。如果是单纯生产授权品种的繁殖材料,即父本或者母本,而不产出授权品种,则应当认为不属于该条所称的侵权行为,除非父本或母本本身享有品种权。

此外,植物新品种保护条例第六条所称的“将该授权品种的繁殖材料重复使用于生产另一品种的繁殖材料”,是指重复以授权品种的繁殖材料为亲本与其他亲本另行繁殖的情形。需要强调的是,必须是“重复”地另行繁殖的行为,才可能构成对品种权的侵犯。否则,以授权品种的繁殖材料为亲本与其他亲本繁殖出的品种可以独立繁衍,不需要每次都重复地使用授权品种的繁殖材料,则不属于该条所称的侵犯品种权的行为。此条规定源于UPOV1978第5.(3)条的规定,品种权人不得限制他人利用其品种培育新的品种,除非该后续培育出的品种的繁殖或使用本身必须利用在先品种,须征得原品种权人的授权,并支付使用费。换言之,如果利用某一授权品种而进行再次育种获得的另一新品种本身是可以独自繁殖的,则再次育种者可以申请获得独立的品种权。

四、销毁侵权物的适用

由于植物新品种侵权案件中的侵权物是授权品种的繁殖材料,且大多繁殖材料具有自我繁殖的特性,一旦占有侵权物,就可以很容易实施侵犯品种权的育种行为。所以,销毁侵权物在品种权侵权责任中占有特殊的地位。

(一)销毁侵权物的性质

关于植物新品种侵权案件中的销毁侵权物问题,植物新品种保护条例没有规定,只是在2007年植物新品种司法解释第七条中有所涉及。该条解释源自《民法通则》第134条第3款的规定。著作权法第47条和商标法第53条也有关于收缴侵权工具、销毁侵权产品的规定。但是,销毁侵权物是否属于民事责任方式,颇有争议[11]。关于民事侵权案件中销毁侵权物的性质,目前有三种观点:第一种观点认为,销毁侵权物实际上不是民事责任,而是行政责任;第二种观点认为,销毁侵权物是一种民事制裁措施;[12]第三种观点认为,销毁侵权物是民事责任。[13]本文认为,民事侵权案件中的销毁侵权物具有民事责任的性质,但不是独立的责任承担方式,而是属于排除妨碍的一种具体实现手段。

首先,侵权物本身是侵权行为的结果,侵权物的存在是侵权行为所造成损害的一个组成部分,如果不销毁或者控制侵权物,知识产权的独占性就无从体现和保证。狭义的停止侵权,针对侵权行为(生产、销售等)本身。广义的停止侵权,不仅仅表现为对生产、销售行为的禁止,还包括侵权产生后果的清除。即使侵权行为停止了,但库存的或者已售出的侵权物有可能流入市场,对知识产权独占性造成妨碍。所以,侵权物的存在就是对独占权的妨碍,从这个意义上讲,销毁侵权物是排除妨碍的应有之义,是恢复权利圆满状态的一种手段,是有效、彻底制止侵权的内在要求,因此也可以认为属于广义的停止侵权的范畴。

其次,关于侵权物的处理,民事侵权诉讼中的双方当事人是可以协商的。例如,原告许可被告实施或使用其相关的知识产权,或者在不侵害公共利益的情况下,原告通过追认的方式将侵权物变成非侵权物。这种对侵权物合意处分的作法,正是民事责任私法性质的体现,而行政执法的目的是停止侵权行为,恢复市场秩序,销毁侵权物是行政执法的一项内容。著作权法和商标法规定行政部门对有关侵权纠纷处理时,可以没收、销毁侵权商品或侵权复制品。这是从行政救济的角度,规定行政机关的执法手段。虽然与民事侵权案件中的销毁侵权物都表现为对侵权物的销毁,但是这是行政执法机关行使公权力的体现,不得和解和放弃,与可合意处分的销毁侵权物有性质上的区别,并不影响侵权案件中销毁侵权物的民事责任性质。

再次,Trips协议第46条规定,为有效制止侵权,司法机关有权在不给予任何补偿的情况下,责令将已发现侵权的货物清除出商业渠道,比避免对权利持有人造成任何损害,或下令将其销毁,除非此点会违反现行的宪法规定的必要条件。可见,国际条约也是将销毁侵权物作为民事责任来规定的。

(二)销毁侵权物的适用限制

1、义务主体范围的限缩

品种权人对授权品种有使用、收益等排他性权能,属于绝对权。若以概念法学解释销毁侵权物的义务主体,则是侵权人及侵权物的持有人,不论其善意或恶意。但是,鉴于从市场上购买种苗者,通常不知道其所购买物是侵犯品种权的种苗。如果其购买物必须被销毁,将导致善意第三人蒙受无谓的损失,严重影响交易安全。所以,为了平衡品种权人和社会公众的利益,保证交易安全,销毁侵权物的义务主体范围应限定在侵权行为人和恶意第三人,以防止过度保护品种权人,造成善意第三人的利益受损。这里的恶意第三人,一般是指明知是侵权物仍进行销售的种苗经销商。

2、销毁方式的变通

销毁侵权品种的目的,无非是不能将种苗再作为繁殖材料使用。但是有些繁殖材料本身即可作为粮食,所以,不能简单地套用销毁侵权物的一般处理方法。只能本着既避免资源浪费、维护农村稳定,又防止侵权物再扩散的处理原则,当事人可以合意将侵权物折抵品种权人的受损,这是2007年植物新品种司法解释(第七条第一款)针对品种特点确立的一种变通方式。如果侵权物尚处于生长期,是否只要侵权物持有人同意折抵,法院就可以准许?本文认为,这种情况下,应受到第七条第二款的限制,即“侵权物正处于生长期或者销毁侵权物将导致重大不利后果的,人民法院一般不责令销毁侵权物。”旨在避免铲除青苗等销毁侵权物的做法可能产生伤害农民感情、影响农村稳定等负面影响。此处的“重大不利后果”,应认为包括因已过播种期仍销毁侵权物导致的撂荒、销毁侵权物可能引起农村不稳定等情形。但是,如果侵权物的存在可能危及生态安全,则仍然可以销毁侵权物。如果当事人对于侵权物折抵损失不能形成合意,为防止侵权物的再扩散,人民法院应责令侵权人将侵权物作适当处理,比如,消灭活性、混入粮食等。

五、诉中禁令[14]的具体执行

禁令针对被申请人的行为,即在禁令裁定送达之后直至裁定被撤销或案件终结,被申请人必须停止被控的侵权行为。与专利侵权纠纷不同的是,侵犯品种权纠纷中的被控侵权行为是对授权品种繁殖材料的生产或销售等,而事实上繁殖材料的生产大多由农民在农田中大规模进行。如果侵犯品种权纠纷中的诉中禁令申请被准予,理论上讲,正处在生长期的田间种植的作物即不能继续种植,这与销毁侵权物中铲除青苗的实际后果并无区别。更为重要的是,与停止生产工业产品不同的是,植物种苗生长的季节性强,如果生长途中停止栽培,而最后认定被控行为不构成侵权,则会出现农作物因错过生长期而颗粒无收又田地撂荒的后果,这比工业产品停产带来的市场损失可能更为严重。而且,这个后果是难以通过赔偿损失之诉加以补救。因此,本文认为,诉中禁令的执行对象只能针对正处于田间种植的种苗(青苗)之外的事项。比如,种子公司对已收获的种子等繁殖材料的销售等。青苗的生产行为即使构成了对植物新品种权的侵犯,也只能等到种苗成熟后,通过权利人回购折抵损失,或者其他消灭其繁殖特性等方式变通处理。问题是,自禁令裁定生效之日至田间种植的繁殖材料的收获,可能需要很长的时间,由于大田的开放性,不可能采用查封工业侵权品那样简单的方法,如何在确保侵权物不进一步扩散的前提下,尽量避免造成对农业生产和农民利益过多的负面影响,是侵犯品种权纠纷诉中禁令执行中的新问题,有待进一步的研究。

(作者单位:最高人民法院)

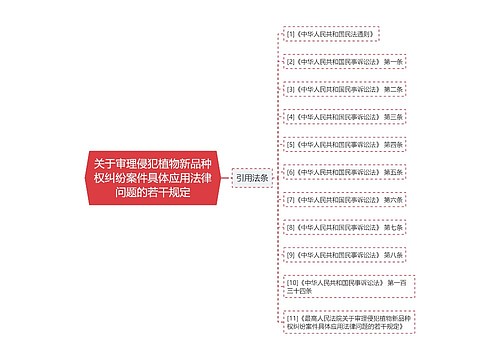

引用法条

[1]《中华人民共和国民法通则》 第七条

[2]《中华人民共和国种子法》 第五十九条

[3]《中华人民共和国民事诉讼法》 第三条

[4]《中华人民共和国民法通则》 第四十七条

[5]《中华人民共和国民法通则》 第五十三条

[6]《中华人民共和国民法通则》 第四十六条

[7]《中华人民共和国民法通则》 第一百三十四条

[8]《中华人民共和国民事诉讼法》 第三十九条

[9]《中华人民共和国民法通则》 第一百一十八条

[10]《中华人民共和国植物新品种保护条例》 第六条

[11]《中华人民共和国植物新品种保护条例》 第三十九条

[12]《最高人民法院关于审理植物新品种纠纷案件若干问题的解释》 第四条

[13]《最高人民法院关于审理植物新品种纠纷案件若干问题的解释》 第六条

[14]《最高人民法院关于审理植物新品种纠纷案件若干问题的解释》 第五条

[15]《最高人民法院关于审理植物新品种纠纷案件若干问题的解释》 第七条

[16]《最高人民法院关于审理植物新品种纠纷案件若干问题的解释》 第三十九条

[17]《最高人民法院关于审理侵犯植物新品种权纠纷案件具体应用法律问题的若干规定》

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心