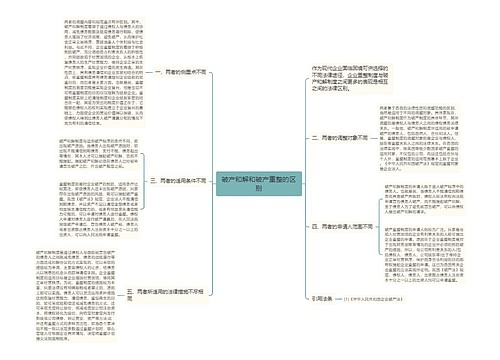

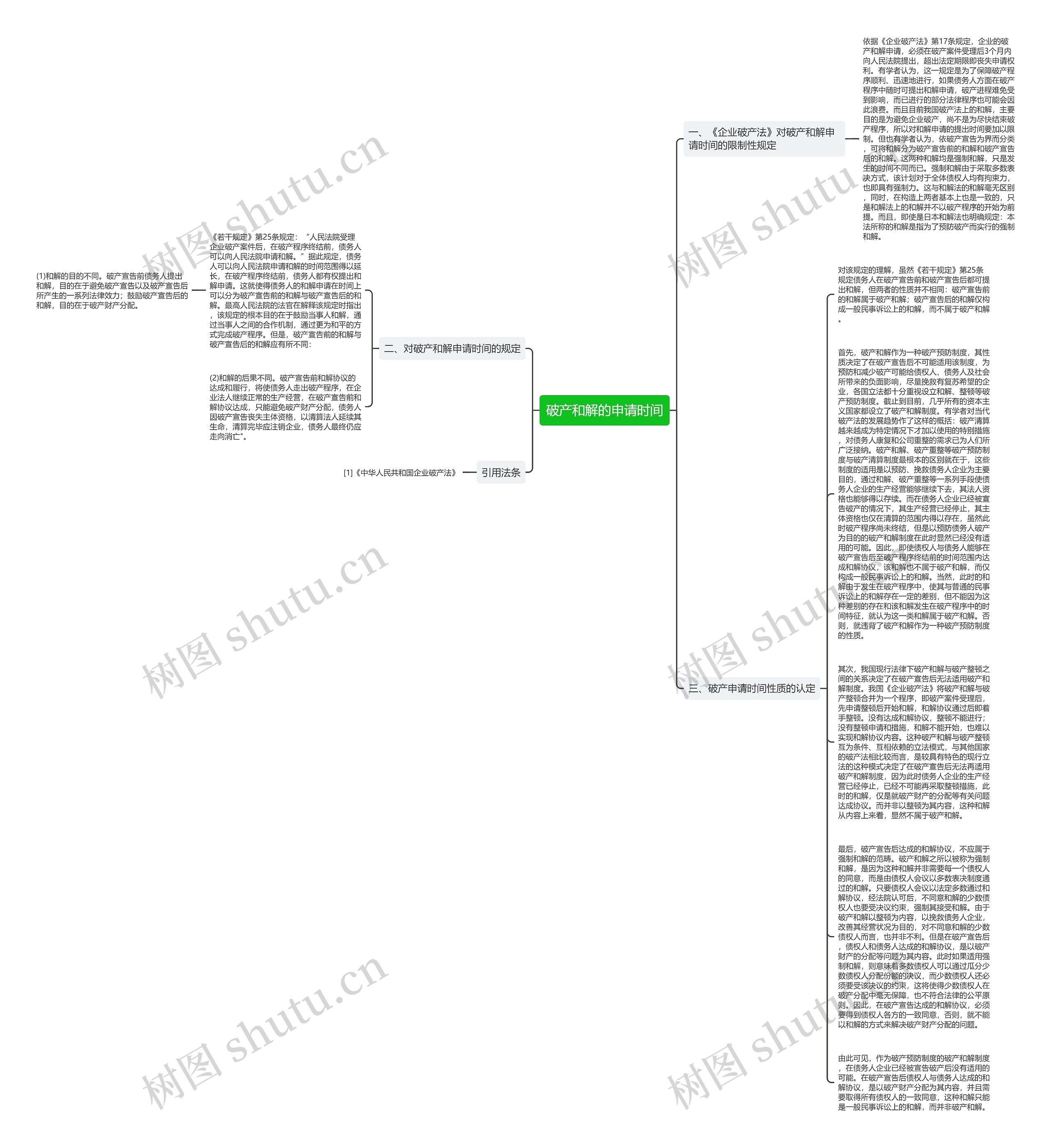

对该规定的理解,虽然《若干规定》第25条规定债务人在破产宣告前和破产宣告后都可提出和解,但两者的性质并不相同:破产宣告前的和解属于破产和解;破产宣告后的和解仅构成一般民事诉讼上的和解,而不属于破产和解。

首先,破产和解作为一种破产预防制度,其性质决定了在破产宣告后不可能适用该制度,为预防和减少破产可能给债权人、债务人及社会所带来的负面影响,尽量挽救有复苏希望的企业,各国立法都十分重视设立和解、整顿等破产预防制度。截止到目前,几乎所有的资本主义国家都设立了破产和解制度。有学者对当代破产法的发展趋势作了这样的概括:破产清算越来越成为特定情况下才加以使用的特别措施,对债务人康复和公司重整的需求已为人们所广泛接纳。破产和解、破产重整等破产预防制度与破产清算制度最根本的区别就在于,这些制度的适用是以预防、挽救债务人企业为主要目的,通过和解、破产重整等一系列手段使债务人企业的生产经营能够继续下去,其法人资格也能够得以存续。而在债务人企业已经被宣告破产的情况下,其生产经营已经停止,其主体资格也仅在清算的范围内得以存在,虽然此时破产程序尚未终结,但是以预防债务人破产为目的的破产和解制度在此时显然已经没有适用的可能。因此,即使债权人与债务人能够在破产宣告后至破产程序终结前的时间范围内达成和解协议,该和解也不属于破产和解,而仅构成一般民事诉讼上的和解。当然,此时的和解由于发生在破产程序中,使其与普通的民事诉讼上的和解存在一定的差别,但不能因为这种差别的存在和该和解发生在破产程序中的时间特征,就认为这一类和解属于破产和解。否则,就违背了破产和解作为一种破产预防制度的性质。

其次,我国现行法律下破产和解与破产整顿之间的关系决定了在破产宣告后无法适用破产和解制度。我国《企业破产法》将破产和解与破产整顿合并为一个程序,即破产案件受理后,先申请整顿后开始和解,和解协议通过后即着手整顿。没有达成和解协议,整顿不能进行;没有整顿申请和措施,和解不能开始,也难以实现和解协议内容。这种破产和解与破产整顿互为条件、互相依赖的立法模式,与其他国家的破产法相比较而言,是较具有特色的现行立法的这种模式决定了在破产宣告后无法再适用破产和解制度,因为此时债务人企业的生产经营已经停止,已经不可能再采取整顿措施,此时的和解,仅是就破产财产的分配等有关问题达成协议。而并非以整顿为其内容,这种和解从内容上来看,显然不属于破产和解。

最后,破产宣告后达成的和解协议,不应属于强制和解的范畴。破产和解之所以被称为强制和解,是因为这种和解并非需要每一个债权人的同意,而是由债权人会议以多数表决制度通过的和解。只要债权人会议以法定多数通过和解协议,经法院认可后,不同意和解的少数债权人也要受决议约束,强制其接受和解。由于破产和解以整顿为内容,以挽救债务人企业,改善其经营状况为目的,对不同意和解的少数债权人而言,也并非不利。但是在破产宣告后,债权人和债务人达成的和解协议,是以破产财产的分配等问题为其内容。此时如果适用强制和解,则意味着多数债权人可以通过瓜分少数债权人分配份额的决议,而少数债权人还必须要受该决议的约束,这将使得少数债权人在破产分配中毫无保障,也不符合法律的公平原则。因此,在破产宣告达成的和解协议,必须要得到债权人各方的一致同意,否则,就不能以和解的方式来解决破产财产分配的问题。

由此可见,作为破产预防制度的破产和解制度,在债务人企业已经被宣告破产后没有适用的可能。在破产宣告后债权人与债务人达成的和解协议,是以破产财产分配为其内容,并且需要取得所有债权人的一致同意,这种和解只能是一般民事诉讼上的和解,而并非破产和解。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646