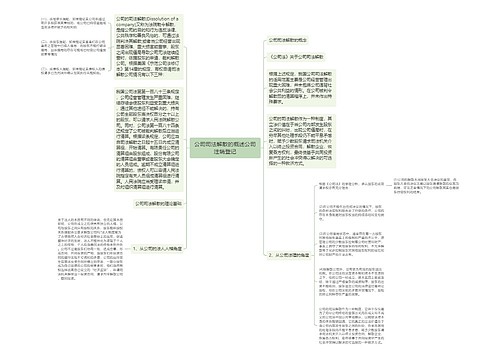

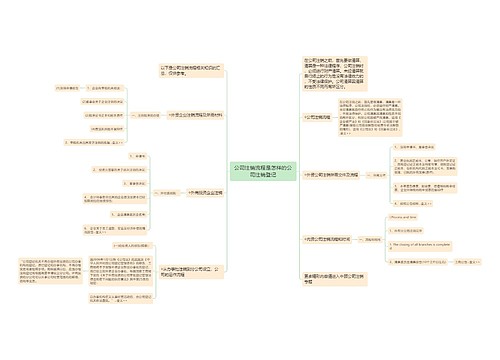

我国现行的公司法规按企业性质的不同而规定不同的解散方式:对于有限责任公司和股份有限公司,《公司法》第一百九十一条、第一百九十二条明确规定了其解散方式包括公司自愿解散和强制解散的四种情形;对于外商投资的企业,除了自愿解散和强制解散以外,《中外合资经营企业法实施条例》和以及相关的司法解释,外商投资企业的股东享有解散请求权。3我国现行立法按企业性质不同对股东的解散请求权分别予以规定并无充分的根据。4

但在司法实践中,内资公司的纠纷占公司诉讼的大部分,大量股东由于上述情形以外的原因,例如退休、公司僵局、关联交易、不公平压迫等因素,要求法院判令解散公司。对于当事人解散公司的诉讼请求,法院表现出退缩的谨慎姿态,对此类案件能否受理、诉讼请求能否支持多有疑虑,最终往往以缺乏相应的法律规定为由驳回诉讼请求, 5如朱某诉郑某股份合作纠纷一案即是一个典型。原告朱某与被告郑某合资设立了长沙慧达实业有限公司,注册资本为50万元,朱某出资10万元,占20%,郑某出资40万元,占80%,公司由郑某控制。在公司经营期间,郑某单独作出了公司股东会决议,朱某知悉后持强烈反对意见,双方未能和解,朱某遂起诉至法院请求解散公司。湖南省长沙市雨花区人民法院审理后认为,依据《中华人民共和国公司法》第41条、第190条之规定,有限责任公司是否解散应依照公司章程的规定或股东会的决议,由公司自己的意志决定。原告认为其股东权益遭到侵犯,应要求被告停止侵权;但原告直接对被告提起终止合作协议、解散公司的诉讼请求,于法无据,法院不予支持。

根据民事纠纷的“司法最终解决原则”6,站在司法救济的立场,股东权利的保护如果仅有程序意义上的诉权7,而没有实体意义上的胜诉权8,其诉讼请求最终也不会得到支持。根据诉权与实体权利的关系,9虽然当事人享有请求法院审判的诉权,但在实体审理的范畴,法院审查的标准是当事人是否享有实体上的具体权利。现行公司法没有赋予公司股东的公司解散请求权,法院只能认定其请求没有法律依据,从而作出驳回诉讼请求的判决。在上述案例中,对于朱某诉郑某股份合作纠纷一案的处理,法院严格依法办案,判决之结果是不违反法律的规定,但却失去了正义与公平:如果股东能通过股东会决议的方式解散公司,就没有必要向法院提起公司解散请求;诉讼属于司法救济措施,是股东向公司的其他股东提出解散公司的请求被拒绝后产生的法律关系,如果司法机关都不受理,就等于杜绝了当事人获得救济的法律途径,把矛盾推向了社会,其结果将使矛盾更加激化,并可能引发新的社会冲突。

股东的公司解散请求权,是股东因其股权被其他股东侵犯或基于其他法定理由,请求解散公司的实体权利。它是一种基于股东资格的请求权,不同于诉权。相应地,司法机关应拥有公司解散的裁判权。因为股东有实体上的公司解散请求权,必以程序上的诉权和司法机关相应的裁判权为保障。各国公司法如规定了股东请求权,同时也必然相应地赋予法院判决而解散公司的司法权力。