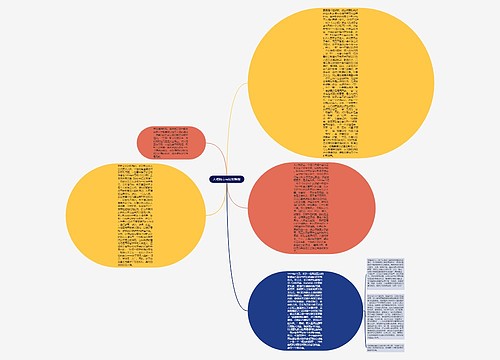

“法人人格权”之否认(下)思维导图

蓝胖子

2023-02-22

否认

法人

人格权

法律

权利

自然人

平等

一般

具有

民法

人身权

人格权

四、法人的“一般人格权”问题

树图思维导图提供《“法人人格权”之否认(下)》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《“法人人格权”之否认(下)》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:bd3a706c2c612d6b3d967fdd3283af89

思维导图大纲

相关思维导图模版

“法人人格权”之否认(下)思维导图模板大纲

(一)自然人的一般人格权的确立

一般人格权是德国在1950 年代由联邦最高法院以司法判例的形式,通过援引德国《基本法》第1 、2 条而发展起来的一种“框架权利”,其突出特点在于“不确定性”,何种行为侵犯一般人格权、是否以及如何对之提供救济皆由法官根据个案进行判断。 [1]因此,即使法律明确规定了“一般人格权”,也仅仅是搭起了一个“框架”,其具体内容须待生活现实填充,而由法官(不是制定法) 根据具体个案情况进行自由裁量。 [2]德国学者拉伦茨认为,“一般人格权”是指受尊重的权利、直接言论(如口头和书面言论)不受侵犯的权利以及不容他人干预其私生活和隐私的权利。 [3]一般人格权是一种具有发展性、开放性的权利,随着人类文化及社会经济的发展,其范围不断扩大,内容亦愈丰富。 [4]

自然人的一般人格权的理论基础是康德所创立的伦理人格主义哲学。康德认为:“没有理性的东西只具有一种相对的价值,只能作为手段,因此叫做物;而有理性的生灵叫做‘人’,因为人以其本质即为目的本身,而不能仅仅作为手段来使用。”在康德看来,道德要求的本质就是理性本身。人类的绝对价值,即人的“尊严”,就是以人所有的这种能力为基础的。 [5]在伦理人格主义哲学看来,人正因为是伦理学意义上的“人”,因此他本身具有一种价值,即人不能作为其他人达到目的的手段,人具有其“尊严”。从这一立论中可以推导出:每一个人都有权要求其他任何人尊重他的人格、不侵害他的生存(生命、身体、健康)和他的私人领域;相应地,每一个人对其他任何人也都必须承担这种尊重他人人格及不侵害他人权利地义务。这一“相互尊重原则”,是一项“正当的法”的基本原则,是“法律上的基础关系”。 [6]

此外,自然人的一般人格权的确立,还涉及到人格权是否应实行法定主义的问题。在民法上,权利有绝对权和相对权之分,相对权的权利主体和义务主体都是特定的,而且只在特定的当事人之间产生效力,因而相对权的种类和内容都实行自由设定原则,即当事人可以依照自己的自由意思在相互之间自由设立权利和义务。但绝对权则不同,在绝对权法律关系中,只有权利主体是特定的,而义务主体则是除权利主体之外的不特定的任何人。尽管义务人只需承担消极的不作为义务,但由于权利人与任何人都存在绝对权法律关系,因此绝对权一般都实行权利法定主义,即绝对权的权利种类和内容只能由法律的明文规定,而不得由当事人自由创设。换言之,法律没有明文规定为绝对权的种类和内容,不具有绝对权的效力。其立法理由大体上有三点:其一,绝对权具有排他性,是民事权利中效力最强的权利,因而必须是社会公认的权利而不是当事人私自约定的权利;其二,绝对权往往是市场交易的前提和结果,权利的种类和内容必须在一国法律内统一,才能为市场交易行为提供统一的法律基础; [7]其三,绝对权的对世效力使绝对权的得、丧、变更,不仅仅是权利人个人的事,对不特定的任何义务人(即社会公众)亦产生效果。 [8]这就要求法律对绝对权的种类进行界定的同时,必须使绝对权的具体种类具有可识别性。 [9]识别性的内在要求就是权利内容的法定性,而其外在要求则是绝对权的公示原则。

绝对权实行法定主义的上述三点立法理由,从根本上来看,可以概括为一点,即为了维护交易的安全。但人格权是绝对权法定主义的一个例外。这可以从以下三个方面得到求证:第一,人格权的种类不应由法律明确限定。这是因为人格权是人作为人所应享有的最基本的权利,法律无法更不应该限定人格权的种类并使之特定化。在法律与人的关系上,人永远处于法律之上。尽管我们并不主张法律工具主义,但法律必须以人为本位,以人为目的和归宿,是立法者在制定法律时所必须遵循的最基本的原则,也是法律之所以为法律的题中应有之义。如果在法律上限定人格权的种类,必然限制人自身的发展空间,与人格权立法的目的背道而驰。第二,人格权的内容也不应由法律加以限定。这是因为人格权实质上是一种受尊重的权利,一种人身不可侵犯的权利。人格权不是一种支配权。 [10]在我们看来,人格权始终是一种被动的权利,即只有当人格权受到他人侵害时,权利的内容才能初步显现出其“冰山之一角”。如果人格权的内容实行法定化之原则,必然限制人格权救济的可能空间,也与人格权立法的本来目的背道而驰。第三,人格权不能成为交易的对象,因而不存在与交易安全相冲突的问题。

总之,人格权并不具备实行法定主义的基础。对于人格权,法律不可以、也不可能作穷尽列举,故决不能如同对于物权采取“法定主义”的立场。 [11]既然法律对人格权的保护不能实行法定主义,在人格权的配置上,法律除了规定具体人格权外,还必须再规定具有“一般条款”性质的一般人格权。 [12]一般人格权是具体人格权的基础,在法律的逻辑上优先于一般人格权,但在法律适用中,具体人格权的适用优先于一般人格权。 [13]由于一般人格权具有“一般条款”的性质,当具体人格权无法对自然人的人格提供保护时,法官还可以在利益衡量的基础上采用一般人格权来补救。

(二)法人的“一般人格权”之否认

要讨论法人是否享有一般人格权的问题,就必须首先回答法人是否是“伦理意义上的人”。法人有营利法人和非营利法人之分。无论是营利性法人还是非营利性法人,在本质上都只是自然人的手足,是实现自然人特定目的的手段,本身不具有“终极价值”,而只具有一种“相对的价值”。就是为了满足这样一种“相对的价值”,法人也主要是作为一个财产能力范畴的主体而存在。尽管对法人的本质的认识有否认说、拟制说和实在说三种学说。但无论哪一种学说,都认为法人存在的基础是法人具有独立的财产,并能独立承担民事责任。 [14]换言之,法人存在的真正基础就是财产,离开财产,法人便失去了作为民事主体的法律资格,就不能成为 “法律上的人”。但自然人则不同。自然人能成为 “法律上的人”的真正原因和惟一原因就是自然人本身的存在,自然人成为 “法律上的人”的惟一条件就是自然人的出生,是否具有独立的财产,对于自然人成为 “法律上的人”,丝毫不发生影响。换言之,即使一个自然人没有任何财产,也仍然是“法律上的人”。其根本原因在于:自然人是伦理意义上的人,具有伦理人的尊严,其存在本身就是目的,因而具有终极价值。而法人则仅仅为财产而存在,为自然人的特定目的而存在,一旦没有相应的财产或者不能满足(设立法人的)自然人的需要,便失去了存在的基础。可见,法人自身没有伦理人的尊严,因而不能成为伦理意义上的主体,从而也没有应受保护的私生活,进而不可能被赋予所谓“私生活的权利”或“隐私权”,更不可能发展出“一般人格权”。 [15]就法人的自由发展权而言,仅指法人可以进入的那些活动领域。法人不能享有自由择业的权利,因为法人本身不可能从事某种职业。法人也不能享有家庭法中的法律地位。因此,“法人的权利能力充其量不过是部分权利能力,即具有财产法上的能力,与此相联系也有参与法律交易的能力。” [16]在德国,民法学者梅迪库斯还进一步指出,《基本法》第1条第1款、第2条第2款第1句、第3条第2款、第4条第3款、第6条等所规定的权利,绝对不适用于法人的基本权利。 [17]因此,法人不享有也不应当享有一般人格权。 [18]

我们认为,营利法人的所谓“人格权”实际上都是财产权。对于非营利性法人(如学校、医院等)是否应享有人格权的问题,我认为也应该作出否定的回答。依照我国《民法通则》的规定,非营利性法人主要是指机关法人和事业单位法人。无论哪一类,都是从事公益事业的垄断组织。这些法人的活动经费主要靠国家的财政拨款,最终都是用纳税人的钱。因此,这些法人的一切活动都应当受到公众的监督,对这些法人的行为说三道四,是纳税人的基本权利。尤其应当注意的是,我们要特别注意防止法人专横的出现。法人的声誉的维护不能与表达自由的宪法权利相冲突,否则就应让位于后者。而且法人的声誉如何,自有公论,是很难被侵害的。这一点,跟自然人有很大的不同。自然人之所以应享有精神性人格权,是因为这些权利一旦受到侵害,就会给该自然人带来精神上的极大痛苦(轻微的痛苦一般不会被认定为构成侵权)。但法人如果也享有精神性人格权的话,如果受到侵害,法人会有精神上的痛苦吗?这种痛苦的程度又如何衡量呢? [19]比如,当我们对学校的学位制度、招生制度、职称制度破口大骂时,难道是在侵害学校的声誉吗?网上发布的各大高校的排名,排名在后的学校是否可以主张发布者的行为构成侵害名誉权呢?如果是,表达自由的宪法权利如何保障?

五、对“法人人格权”肯定说的进一步评判

“法人人格权”肯定说认为,法人应享有人格权主要有以下两点理由:一是平等原则,二是人格权的“两重性”。但我们认为,这两点理由均不足以支持对法人人格权的肯定立场。

(一)平等原则与人格权的保护

“法人人格权”肯定说的第一个理由是:平等原则是民法的基本原则,依照平等原则的逻辑,既然自然人享有人格权,法人也应当享有人格权。对此,我们认为,这种逻辑推理是不能成立的。民法中的平等原则有三层含义:第一层含义是指当事人在民事法律关系中的法律地位平等,任何一方当事人均不得将自己的意志强加给另一方;第二层含义是指民事主体的权利能力一律平等;第三层含义是指民事主体的民事权利平等受法律保护(相同的案件应作出相同的判决,相似的案件应作出相似的判决)。在这三层含义中,第二层含义即民事主体的权利能力一律平等则只能适用于自然人之间或者法人之间,而不能适用于自然人和法人之间。因为自然人的权利能力是不受限制的,而法人的权利能力则会受到“法人自身性质的限制”、“法律法规的限制”以及“法人目的的限制”等三个方面的限制。因此,法人的权利能力不可能与自然人的权利能力处于平等地位。至于平等原则的第三层含义则必须以民事权利的实际享有为前提,如果不承认法人应享有人格权,在人格权的保护问题上,法人与自然人就不可能处于平等地位,也谈不上平等受法律保护的问题。因此,如果以“民事主体的民事权利平等受法律保护”作为逻辑前提来推导出法人的人格权,必将陷入本末倒置和循环论证的逻辑错误之中。

由此可见,自然人与法人之间的平等只能适用于平等原则的第一层含义,即在民事法律关系中自然人与法人的法律地位平等。而自然人与法人在民事法律关系中的“地位平等”,仅仅是指自然人和法人在通过市场交易来建立民事法律关系时,任何一方当事人(包括自然人和法人)均不得将自己的意志强加给另一方。平等的真正价值在于为意思自治确立逻辑前提,而这与人格权的有无及其保护问题没有丝毫关系。因此,以平等原则为依据来寻求法人享有人格权的合理基础,至少在逻辑上是不能成立的。事实上,法人本是自然人的“手足”和实现自然人利益的“工具”,从终极意义上讲,法人无法也不应该与自然人平起平坐。更为重要的是,在追求利润最大化的巨大动力的驱使下,法人已经通过其所拥有的巨额财产形成了对自然人乃至整个社会的“法人专横”。换言之,法人仅凭其巨大的财产,就已经取得了对自然人的优势地位,如果还要在此基础上对法人的所谓“人格利益”实行人格权保护制度,“法人专横”的现象不仅无法避免,反而会更加猖獗。这才是对平等原则的最大不幸。

(二)人格权的“两重性”与人格权的保护

“法人人格权”肯定说的第二个理由是人格权的“两重性”。所谓人格权的“两重性”,是指“人格权可以包含经济利益,但主要是人格的,财产权也可以包含人格意义,但主要是经济的”。 [20]“财产法与人身法调整范围的交错和融合,也使人格利益在某种场合超出了精神利益的范畴,而成为经济活动的客体,即体现为经济利益,这就是所谓的人格权商业化趋势。” [21]

笔者认为,这种观点是值得商榷的。其最大要害是把“权利客体”同“权利与权利之间的联系”混为一谈了。人格权的客体是也只能是人格,包括物质性人格和精神性人格。财产权的客体是也只能是财产。二者之间的界限是清楚的,是可以分清也应该分清的。但这只是问题的一个方面。问题的另外一个方面是,人格权和财产权对于任何一个人而言都是十分重要,须臾不可或缺。详言之,人格权的实现和保障必须以财产权实现和保障为前提和基础,财产权的实现和保障也必须以人格权的实现和保障为前提和基础。因此,对人格权的侵害,不可避免地会给受害者带来财产方面的损失;同样的,对财产权的侵害,也不可避免地会给受害者带来精神方面的痛苦。但必须明确,所有这些都只说明了人格权与财产权的紧密联系,而不能迳得出“人格权可以包含经济利益,财产权也可以包含人格意义”的结论,更不能以此为依据,将法人的商号权、商誉权、信用权、商业秘密权等仅具有财产权性质的权利推导为法人的所谓“人格权”。

(三)小结

综上所述,从平等原则中无法推导出法人的“人格权”,而人格权的“两重性”的观点也是错误的。因此,法人的“人格权”肯定说缺乏充足的逻辑基础,因而是不能成立的。

余论

我国民法“草案”将人格权法独立成编,许多学者为此拍手叫好,称“这是我国立法首创”,“在世界立法上具有里程碑意义。” [22]而支持人格权应独立成编的一个重要理由就是,不仅自然人享有人格权,法人也享有人格权。但如果法人不应享有人格权的观点能够成立,则人格权独立成编的观点将不攻自破。

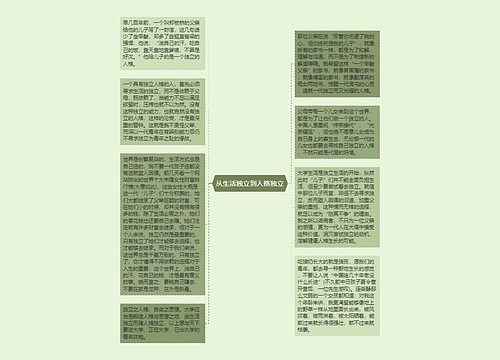

本文的分析表明,法人没有也不应该享有人格权。从理论层面上讲,法人享有人格权既不符合生活逻辑,也不符合法律逻辑。前者是指,法人在现实世界里其实不是“人”,只是一个组织体,因而根本不可能有什么人格(即前文所提高的“人”之所以为“人”的事实资格),进而不可能也不应该享有人格权;后者是指,在法律的世界里,虽然法人被认为是“人”,与自然人一样都是民事主体,而且彼此地位平等,但从市民法的理念而言,自然人的价值具有终极性,法人只是自然人的手足。自然人创设法人,旨在用其所长,为自己谋求利益。 [23]所谓法律以人为本位,从终极意义上讲,只能是以自然人为本位。所以法律对自然人的保护应当尽可能地周到,因为在芸芸众生中,每一个自然人都是那么的微小、脆弱,极易受伤害。特别是当法人也被法律认为是“人”的时候,自然人的微小、脆弱的程度就进一步加剧。也正是基于这样的原因,法律不仅赋予自然人特别人格权,而且还规定了自然人可以享有一般人格权。从实践层面上看,法人一旦走上社会,就会有自己的逻辑,而试图摆脱自然人的制约,与自然人平起平坐,甚至凭其财力,以势压人,反仆为主,形成法人专横。 [24]一旦让法人享有人格权,其专横的气焰必将更加嚣张。任何人对法人说上几句不中听的话,都可能被法人推上被告席。到那时,到底谁是这个世界的主人——自然人还是法人,就说不清楚也由不得我们自己了。

总之,在事实上,法人不是伦理意义上的人,不具有伦理人的尊严,也不具有作为事实资格的人格(即作为权利客体的人格),因而没有人格权;在法律上,一旦赋予法人人格权,极易有被滥用的危险,从而使法人与自然人的地位本末倒置,因此,法人不应该享有人格权。

既然法人没有也不应该享有人格权,人格权应当独立成编的观点将明显有违民法典总则与分则之间的逻辑。此外,如前所述,人格权是一种受尊重的权利,一种人身不可侵犯的权利,而不是一种支配权。这样,“草案”中规定的具体人格权就可以简化为一个条文:“自然人享有的身体权、生命权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、隐私权等人格权不受侵犯。”至此,人格权独立成编的基础已荡然无存。

最后需要特别指出的是,我们否认法人的人格权,并不意味着我们主张法人的名称(商号)、商誉、信用、商业秘密等不需要法律保护。我们只是认为,如果承认“法人人格权”,不仅有违法律的逻辑,也有可能给实践带来灾难性的后果。因此,对于法人的名称(商号)、商誉、信用、商业秘密等,应当也只需用财产权制度加以保护。

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心