在现代社会,人权与宪法的关系日益密切,因为宪法从法律效力秩序上来讲是具有最高法律效力的规范,为体现对人权的重视,多数国家都在宪法中对基本人权有所规定,有的国家甚至将宪法权利直接视为“基本人权”,如日本。从现代世界各国宪法所规定的人权内容来看,宪法规定基本人权原则主要有以下几种形式:一是既明确规定基本人权原则,又以公民具体权利的形式规定基本人权的内容,这是多数国家宪法采取的形式,如日本宪法和孟加拉国宪法。二是不明文规定基本人权原则,只是规定公民的基本权利,如美国宪法虽然没有明确规定基本人权的原则,却在修正案中具体规定了公民的权利。此外,还有比利时、丹麦和荷兰等国的宪法也是如此。三是原则上确认基本人权,但对公民基本权利的内容却较少规定,如法国现行宪法虽然在序言中确认人权原则,但只对公民的选举权利作了规定。各国宪法对人权的规定并没有改变人权的性质,人权在本质上仍是一种道德权利,不是法定权利。人权作为道德权利与法定权利之间存在着辩证关系:“作为道德权利,人权只有表现为社会的(国内社会和国际社会)权利,才会取得实效;作为法定权利,社会权利只有以人权为根据,才能保持其道德上的正当性并增强其适应效力。”就人权与宪法规定的公民权来讲,“公民权是人权在法律上的表现,人权是公民权的道德根据,宪法则是公民权的法律根据。”人权入宪虽然没有改变其本质,但却为宪法中公民基本权利体系的发展提供了新的契机。由于宪法是特定历史阶段的社会政治、经济条件的产物,随着社会经济文化的发展,宪法对公民基本权利体系的规定应该呈现开放性,不断地吸纳新的人权为法定权利,而人权保障条款的入宪则为公民基本权利体系的开放性提供了宪法根据和制度保障。因此人权作为一个内涵和外延都在发展的概念,其入宪有利于立法者或者宪法的适用者根据社会发展确认新的宪法权利。

无论现代法律制度如何发展,人权在本质上都是一种道德权利,不仅是作为公法的宪法的价值基础,也是整个法律秩序的价值基础,对包括公法和私法在内的整个法律体系都会产生影响。有学者指出,根据考察基本权利的历史时期和考察重点的不同,对基本权利性质的问题得到的答案也不一样:他们可以证明,基本权利仅以国家为规范对象;或者相反,他们也可以确认,在更早以前时代关于自由的讨论中,法(包含私法)的牵连是广泛的,如康德认为私法适用一个人的自由与其他人的自由一致的原则。

但是随着时间的经过,个人之间的私法关系却越来越少的被一般自由权以及基本权的讨论所触及。这与实证主义以及按照当时的社会情境能保障自由与平等的私法法典的制定有关,但本质上亦然保留着社会问题的根源。根据当时的自然法思想,对于个人自由与平等权的保护而言,主要关注的是对国家权力的限制,并通过立法加以表达,这种思想反映在欧洲各国的基本权利宣言中,就形成了近代宪法为“限权法”的理念;以这些宣言为导向的古典基本权利概念,被认为是维护个人的消极自由地位、反制公权力、认为个人拥有某种不受国家干预领域的权利,并以限制国家侵害个人权利领域的权限为主。因此,从历史沿革来看,人权或者上述引文中的基本权利本来是整个法律体系所要保护的对象,不仅应该受到公法的保护,在私法中也应该有所体现。但由于当时处于资产阶级革命时期,基于强调个人主义、反对封建专制的需要,就把人权或者基本权利仅仅视为是针对国家的权利,将之载入宪法,并基于公私法的划分,将其称为公民享有的公权利。但就其本质而言,人权并不是宪法中所规定的法定权利而是一种道德权利,它是公法和私法共同的价值基础,如德国基本法和德国民法典都以伦理人格为精神基础,并以之指导基本法与民法的发展。基于人格权伦理,在法学研究上人格权当是非私有目的的存在,实质上,依据社会时代以及经济物质的飞速发展,这些基于人格社会问题细则的出现,人这个名词被规划在越来越小的活动范围之内,同时保障人格权利细则的法律却还没有响应出现。必定的,后来的趋势是人格权将在公众面前显示,同时具备基本的权力宿命。

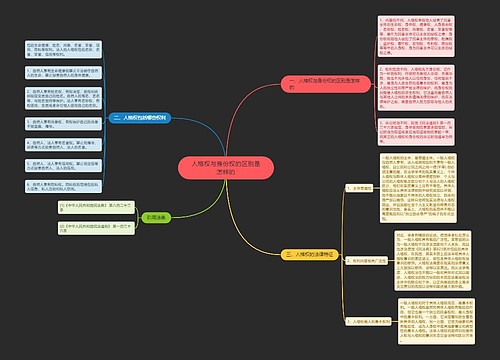

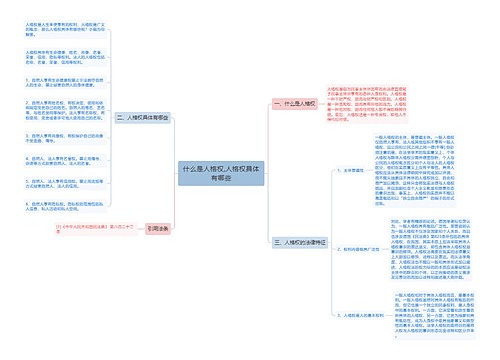

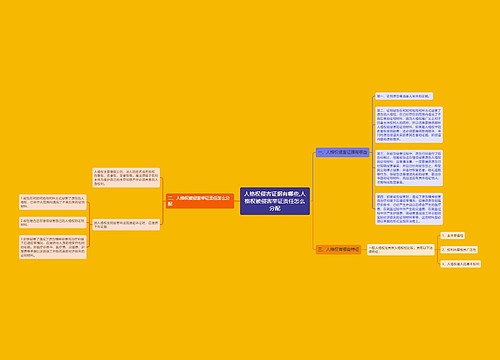

人权作为人之所以为人所享有的权利,其内容广泛,而人格权则是人权最为重要的内容。现代世界各国基于对人格权的重视,都在宪法和民法中规定了人格权制度。从其内容来看,宪法中的人格权和民法中的人格权大部分在名称、内容方面都是相同的,如两者都对生命、健康、身体、隐私等人格权作出规定。在民法上的人格权制度不完善的国家,司法者通过引用宪法中的人格权条款来发展民法中的人格权制度,最为典型的就是德国联邦最高法院依据德国基本法第1条和第2条关于人格尊严和人格自由的规定创制出民法上的一般人格权制度。因此,民法上规定和保护的人格权与宪法关系密切,但能否得出人格权就是宪法权利的结论呢?这需要他们具体分析。