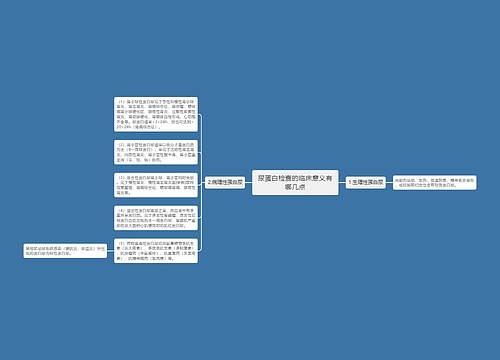

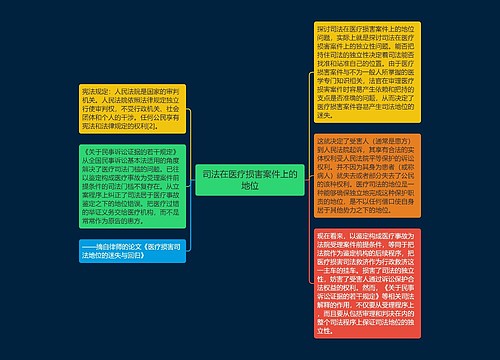

司法有其独立的判断力。这是国家、社会对司法的共同要求和期待。从司法是否失去其应有的判断力的角度衡量,实践中医疗损害司法至少出现了地位迷失的以下五种现象:

《民事诉讼法》第六十三条第一款把书证列为七种诉讼证据的第一种,确立了书证在一般意义上所具有的其他证据所不能替代的证据地位。

病历书证在医疗损害案件中,不仅其数量上占据证据的绝大多数,而且由于是医疗机构诊疗过程的记录,在客观性上往往具有其他证据不能替代的优势。因诉讼时损害结果已经发生,医疗机构通过篡改病历来掩饰医疗过错的做法总会捉襟见肘。

为了弥补法官“不懂医”、缺乏理解病历所揭示医学含义的不足,《关于民事诉讼证据的若干规定》第六十一条还规定了专家辅助人的制度,用以辅助法官[3]。

而实践中,法官对这些病历书证拒绝司法审查、拒绝作为定案依据的情况经常出现。

苏州的一份判决书出现了这样的判断和认定:“病历资料,原告陈述委托司法鉴定时,已全部向鉴定机构提供,鉴定书系在此基础上形成,故该部分证据属于重复提供”。不仅没有依法[4]确认这些证据的证明力,而且不顾人民法院的审判职责对其直接拒绝司法审查。

这样的判决不仅昭示法院拒绝履行其通过司法程序审查重要证据来查明案情的职责,而且昭示司法可以抛开其基本依据,而受制于其他力量。因为抛开这个不便于被外力左右的重要证据,要下判决,法官就会依赖于其他便于被外力左右的证据[5]。

《关于民事诉讼证据的若干规定》第二十九条对鉴定书规定了法官应当审查的七项内容[6]。其中,就包括“鉴定的依据及使用的科学技术手段”和“鉴定人员及鉴定机构签名盖章”这两项容易审查的形式要件。除此之外,《关于民事诉讼证据的若干规定》第五十九条第一款和《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》第十一条都规定了鉴定人应当出庭接受质询和作证[7]。这些规定赋予法官以审查鉴定结论的具体方式和手段。

实践中,对于医学会所组织的专家组做出的医疗事故技术鉴定书,法官时常既不过问其没有任何鉴定人签名盖章、没有使用任何科学技术手段的形式要件缺陷,又不顾其没有鉴定人出庭接受质询的程序缺陷,直接作为定案的依据。把司法作为了医学鉴定的下属程序。抛开了对鉴定的审查职责,法官所做的,往往只剩下类似会计出纳的计算具体赔偿数额的工作了。

广东江门某法院对一输液过敏致死医疗损害案件依据当地医学会的鉴定,判决驳回死者亲属的诉讼请求。患方上诉后由于无法筹集路费而缺席二审的开庭。中级法院经审阅案卷,发现医疗机构输入头孢类药物连患者的药物过敏史也没有询问,认为医疗过错明显,经耐心调解,最后以医疗机构赔偿八万元结案[8]。

按照《关于民事诉讼证据的若干规定》的规定,因医疗行为引起的侵权诉讼,由医疗机构就医疗行为与损害结果之间不存在因果关系及不存在医疗过错承担举证责任。医疗机构承担举证责任和赔偿责任的条件有两个,概括为:医疗过错、因果关系。这个因果关系,应当是法律上的因果关系。既不是哲学上的因果关系,也不是自然科学上的因果关系。

根据《全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理问题的决定》第一条的规定:“司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。”目前司法鉴定所能解决的诉讼涉及的专门性问题,只能通过运用科学技术或者专门知识来鉴别和判断。这里的科学技术是指自然科学的技术;这里的专门知识是医学或者法医学的专门知识,也是自然科学的知识。因此,诉讼中需要鉴定的,是涉及自然科学的问题。正是基于此,《关于民事诉讼证据的若干规定》第二十九条规定了“鉴定的依据及使用的科学技术手段”属于法官应审查的鉴定书的形式要件之一。而考察法律上的因果关系,要解决的是行为的违法性及违法行为要承担的法律责任问题。

比如,湖南湘潭某法院把车祸致头部受伤作为受害人死亡的内在原因,把医院延误八个小时不复查颅内伤情的医疗过错作为死亡的外部原因。只判决医院承担一定责任。这里的“外部原因”就是基于哲学上的因果关系理论所作的判断。然而依法律上的因果关系原理,可清楚地看到,本案车祸致伤、过错诊疗行为、受害人死亡的因果关系中发生了因果关系中断。车祸致伤是瞬间发生的,其导致的脑外伤的原因力在受害人被及时送到医院急救时就产生了中断。车祸的肇事方没有阻止医院的抢救,受害人本人及亲属也没有不配合医疗的行为。医院八个多小时的错误诊疗行为,因医院在医疗行为中的全部主导地位而成为致害的全部原因力。这时,交通事故的原因力,即车祸的作用完全消失。不存在原因力竞合。医疗行为的过失不发生被其他(车祸)过失相抵的情形。受害人车祸受伤只是发生本案医疗行为的条件[9]。后湘潭中院再审时认定原审判决“责任划分不当,处理欠妥”,而改判医院承担更充分的责任。

按照《医疗事故处理条例》这一行政法规及配套规章的规定,医疗事故的鉴定权专属于医学会所组织的专家组[11],鉴定实行合议制[12],鉴定书没有鉴定组成员的签名[13]。这完全不同于《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十九条所规定的鉴定书。医疗事故鉴定书是卫生行政部门对肇事医疗机构和医务人员行政处理和赔偿调解的依据[14]。

这远远不应当是人民法院办理医疗损害案件的定案依据。不仅因为其鉴定程序和形式不符合法院的证据规则,而且把医患双方的纷争交由医方所在当地的同行来秘密裁切,没有任何法理依据。这些不在鉴定书上署名的专家,没有任何合法的做“秘密法官”的权利。少数服从多数的合议制在人民法院办理案件时被合法采用,尚须在裁判文书上署名合议庭成员,死刑判决书也不例外。而一份不敢署名鉴定人的医疗事故鉴定书,不能受到法庭质询等形式的监督,无法保证其鉴定人是认真负责的。把医患双方的纷争交由医方所在当地的同行来秘密裁切的做法,除了中国之外,还没有一个国家采用。

用这种方式形成的鉴定结论,使医疗事故的构成条件不仅仅包括明文规定的情形,而且包括符合鉴定组成员多数的秘密意志这一决定性的条件。这与交通事故的构成截然不同。

这完全不是《关于民事诉讼证据的若干规定》所规定的“因医疗行为引起的侵权诉讼”所要解决和所能解决的问题。

实践中,把因医疗行为引起的侵权诉讼直接局限为医疗事故的诉讼,混淆了人民法院和卫生行政部门的职责,使医疗损害司法盲目跟着行政法规及规章所规定的易被医方势力秘密操控的程序走,迷失了司法的独立判断力。

《医疗事故处理条例》属于国务院通过的行政法规,自从2002年9月实施以来,受到了来自于医患双方的质疑。《医疗事故处理条例》不是特别法,它对抗不了《中华人民共和国民法通则》。《民法通则》是全国人大通过的法律。《医疗事故处理条例》作为行政法规,它没有任何权限来制定涉及公民生命权利的基本赔偿范围和标准。以受害人属于患者(或称病人)为由,对其适用《医疗事故处理条例》所规定标准予以较少的保护,无异于把他们作为次等公民对待[15]。这不仅失去了司法的公平公正性,而且失去了司法的判断力和独立性。

重庆沙坪坝法院在某医院没有证据证明属于医疗事故的情况下,认定了医疗过错,甚至判决参照《医疗事故处理条例》的赔偿范围和标准,医院不用赔偿死亡赔偿金。法院以医疗损害为借口拒绝给予当地公民以部分生命赔偿权利的司法保护。

——摘自律师的论文《医疗损害司法地位的迷失与回归》

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646