手术10年后“医生”回访骗走3000元思维导图

空城旧人

2023-02-20

市民质疑:医院与商家有“业务”往来,泄露患者详细资料

树图思维导图提供《手术10年后“医生”回访骗走3000元》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《手术10年后“医生”回访骗走3000元》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:6280965623f4659ff9fb689dc61bc9bb

思维导图大纲

相关思维导图模版

一、研究内容思维导图

U682687144

U682687144树图思维导图提供《一、研究内容》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《一、研究内容》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4f21797dd3e8b08f1951dfc24e7be94f

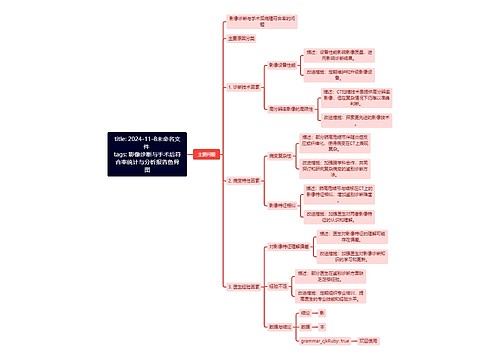

title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图思维导图

U880271396

U880271396树图思维导图提供《title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f19c198bf7435acf7735ee5051a89d7b