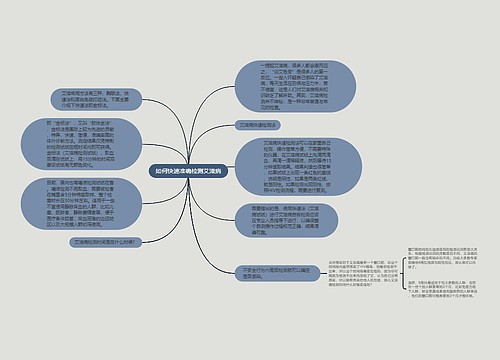

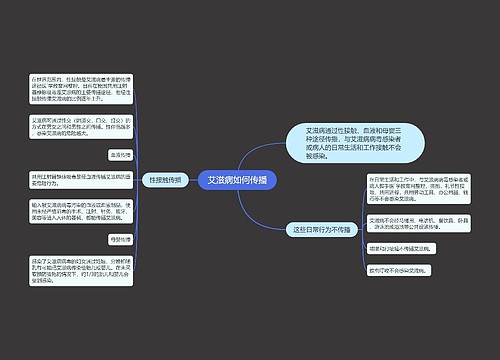

美国用了20多年在全美推行艾滋病实名检测制度,但至今面对很多民众的抵制。美国的实名制允许各州采用不同办法,比如有40多个州采用“基于姓名”(name-based)的检测报告制度,有五六个州采用“基于编码”(code-based)的检测报告制度,另有两个州则用“姓名转编码”(name-to-code)的检测报告制度,即对新发现病例首先登记姓名,之后就把姓名转换成特殊的编码,后续的随访咨询治疗只用编码,以把隐私尽可能控制在最小范围内。采用编码似乎更能保护个人隐私安全,不过也有研究显示,用编码有时会发生记录信息时张冠李戴的问题。其他国家对是否采用实名制、具体又如何做,同样存在争议和做法上的差别。可以说,至今各国都还没有探寻出既能保障公共健康又可保护个人隐私的卓有成效的解决办法。

在如此现状下,我们如急切地推行实名制,最直接的影响很可能是:本想自愿检测的不敢来了,感染者藏得更深,甚至会助长非法的假冒检测试纸交易,从而造成更大的公共健康风险。中国疾控中心人士在本文开头提到的那个新闻发布会上讲,只要感染者知道自己已被感染的事实,他的传播活跃程度就会下降70%——这个说法的确有统计学数据作支撑,但不足以成为推行实名制的理由,因为上述结论,只是要求让受检者知道检测结果,却并未要求知道受检者的真实姓名。以现在的检测技术,只要等半个多小时就能知道结果。

我们似乎可以探讨更缓和的办法,不直接去“刺激”自愿受检者而吓退他们。重要的是在检测前后对受检者做风险行为指导,讲明后续治疗能降低传播风险、保护其家人的安全,只要双方有效配合就能达到治疗效果,而且能保证成功预防等等道理。

如果下决心采用实名制,那就首先必须建立一整套个人隐私保护机制,而且这个机制必须经过广泛论证,证明是可行的、各方能接受的。否则,只要人们对隐私保护机制不信任,艾滋病检测实名制的推行就将困难重重、艾滋病防治也将举步维艰。

(作者为上海市法学会公共卫生与生命法研究会秘书长)