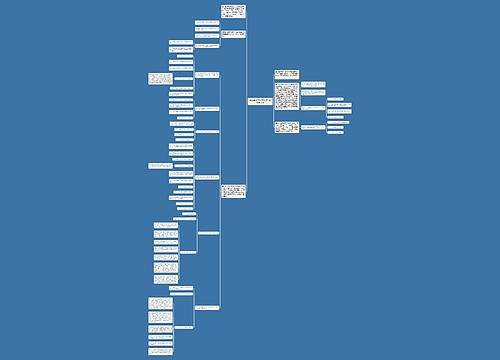

第十七条 省、地(市)、县(市、区)三级分别成立医疗事故技术鉴定委员会(简称鉴定委员会)。

鉴定委员会由有临床经验、有权威、作风正派、坚持原则的主治医师(技师、护师)以上医务人员和卫生行政管理干部若干人组成。省级和其他有条件的鉴定委员会,可以吸收法医参加。

鉴定委员会人选,由各级卫生行政部门提名,报请同级人民政府批准。鉴定委员会的办事机构设在同级卫生行政部门。

第十八条 鉴定委员会负责本地区内各类医疗单位及个体开业诊所的医疗事故或事件的技术鉴定工作。省级鉴定委员会的鉴定为最终鉴定,其鉴定是处理医疗事故或事件的依据。地(市)、县(市、区)级鉴定委员会的鉴定,在没有争议的情况下,也是处理医疗事故或事件的依据。

企业事业单位所属的医疗机构及中国人民解放军驻陕部队所属的向地方开放的医院发生的医疗事故或事件,由其主管机关处理;如有争议,提请当地鉴定委员会进行鉴定。

第十九条 鉴定委员会接到鉴定申请或者委托后,应当做好调查研究工作,认真收集和审查有关资料,广泛听 取各方面的意见,实事求是地做出鉴定。一般应在3 个月内做出鉴定,特殊情况下不得超过6个月。 发生医疗事故或事件的医疗单位,应如实地向鉴定委员会提供病案的有关原始资料和对事故或事件的调查报告。如材料不全或情节不清的,鉴定委员会有权拒绝鉴定,或者要求双方当事人补充材料,或者对有关事实情节进行复查,被查询的当事人不得拒绝。

鉴定应当以事实为依据,以法律为准绳,符合医学科学原理,正确作出书面鉴定结论,鉴定结论书由鉴定委员会发给双方当事人(通过所在单位),同时抄报上级卫生行政部门。各级鉴定委员会成员不负有解释的义务,不得 擅自泄露鉴定过程及情况。

第二十条 鉴定委员会设若干学科组,鉴定时每个学科组至少要有三名专业人员参加,方可作出鉴定结论,否则鉴定结论无效。鉴定成员对鉴定结论持有不同意见的时,应按少数服从多数的原则表决。但对各种不同意见应记录在案,以备查阅。

鉴定委员会召开鉴定会时,可以邀请有关专家、学者参加鉴定会议。受聘专家、学者在鉴定会上有表决权。

第二十一条 鉴定委员会召开鉴定会时,应当要求双方当事人到会,由申请人陈述申请鉴定的理由和事实经过, 对方当事人接受询问和提供有关资料。当事人接受询问和提供材料之后,应立即退出会场。

第二十二条 未经鉴定委员会邀请的人员,不得参加鉴定工作。鉴定委员会成员是医疗事故或事件的当事人或者与医疗事故或事件有利害关系的,应当回避。

第二十三条 任何单位或个人不得干扰鉴定委员会的工作,不得对鉴定委员会成员进行威胁、利诱、辱骂、殴打。

第二十四条 鉴定医疗事故或事件,可以收取鉴定费。鉴定费先由提出申请一方预付。经鉴定属于医疗事故的,鉴定费由应负事故责任的医疗单位或体开业医务人员、乡村医生支付;不属于医疗事故的,鉴定费由提出申请方支付。

当事人对鉴定结论不服,可以申请上一级鉴定委员会重新鉴定的,应另行预付鉴定费。经复查维持原鉴定结论的,鉴定费由提出申请方支付;否定原鉴定结论的,由败诉方支付。

U382203073

U382203073

U882044555

U882044555