“这是有预谋的欺诈。”回想起在日本的3年时 光,35岁的何卫平用“遍体鳞伤”来形容自己的感受,“中方中介利用我们不懂日本法律,和我们签了很苛刻的合同。”村民们最早是通过在身边的亲友,知道了出国打工这条快速致富的道路。“周围有很多人出国,南非、美国塞班岛、西班牙都有,有的出去3年,赚回100万元,所以我们也想出去。”何卫平在2003年联系上了上海全升劳务公司,选定了前往日本这个工资较高,生活又有保障的目的地。他说,预计去日本至少能赚回30万人民币,所以一开始大家都很兴奋。交纳了2万元押金、2万元代办费、抵押了房产证之后,全升劳务公司代理的22位赴日研修生开始了赴日前的培训。“那根本不是培训,就是让我们加班干活。”同一批研修生的徐林芳说,在上海培训的3个月里,他们的日语培训只断断续续进行了20多天,其他的日子充斥着缝纫机前的各种加班,有时甚至加班至深夜2点。徐林芳说,3个月之后,22人共领到了2万元工资,平均每月300元,基本等于免费用工。“他们说‘在日本你们就得加班,现在就当在日本工作!’我们没有办法,也就想以后能把钱赚回来的。”

根据日本法务省的解释,“研修生”就是发展中国家人员到日本学习日本企业的技术、技能和管理,回国后继续从事相关职业的人员。研修生生活一共3年,第1年为研修,收入相对较低,随后2年实习,享受普通劳动者的待遇,3年之后,必须回国。金山区的这批研修生,研修的内容是:女式、儿童服装制造和缝制———简单说,就是在小服装厂打工。由于研修生们多数在国内服装厂做工,在日方岐阜TOC协同组合(行业协会)的安排下,他们进入几家不同的小服装厂开始工作,并很快上手。何卫平进入了一家总共有20位员工的家庭服装厂。据他介绍,工厂的老板是父子两人,出于节约成本的考虑,手下16位底层员工都是中国人。徐林芳所在的服装厂情况比较类似,同样是父子两人所开,人数也在20个左右。工作比研修生们想象的还要辛苦。他们每天的工作就是坐在缝纫机或者熨烫台前,从早上8点多开始,有时要持续到深夜12点结束。何卫平保留的加班记录显示,每月他最多加过171小时班,有10个月加班超过100小时。根据研修生们的回忆,他们多数人平均每天工作16小时,睡眠只有6小时左右,平均每月能够得到一天休息。“辛苦,也想家,但是没有时间顾。”徐林芳说,最初的不适应很快过去,多数人很快就麻木了。

最初的一年研修期过去之后,22人中只留下了20人。有两位研修生因为在日本“谈恋爱”,被遣返回国。此外,一切平静。成为实习生的金山村民们,按照规定工资标准已经和当地劳工没有区别了,岐阜县每小时最低工资应该是669日元(约40人民币),加班工资再多加四分之一。“可是我们的工资只比研修期多一点,每小时也就150日币到250日币。”徐林芳说,由于日本的物价比中国贵上数倍,每月5万的合同工资加上1.5万的生活费,如果正常消费很难留下存款。她和同住的13位来自各地的研修生一起,每月都等超市推出特价的碎米,加上等待家中邮寄过来的粉丝和木耳度日。赴日前研修生和上海全升劳务公司合同中,有这样一条:“在外期间必须服从甲方(中介方)的管理,……不允许向日方当地政府、社会团体、新闻媒介等任何组织投诉。”所以,虽然他们的加班时间大大超过日本法律规定的每月40小时上限,虽然所在企业超人数使用中国研修生,但研修生们没有在日采取任何措施。何卫平说,有时当地劳务部门进行检查,他们只能配合老板躲避检查。“不能投诉,没有办法。”

2006年12月21日,20名研修生回到中国。“现在我们清楚知道,我们在中国签的合同是一个骗局。”何卫平说,他一定要在中国讨回目前依然拖欠的3年辛苦钱。20名研修生中的18位,近日向奉贤区人民法院提起诉讼,向中方代理上海全升劳务有限公司、上海汉森进出口有限公司追讨欠款。原告代理人海华永泰律师事务所高级合伙人沈国勇表示,由于合同约定,日方支付每人3年15万日元工资和每月1.5万生活费之后,其余部分包括加班工资应该由中方中介在回国后发放,此外每人2万的代办费也应返还。“这就是说,低于日本最低工资的部分和加班费的部分,应该由中国公司负担。”由于3年超时加班,18人累计未发放的工资可能达到700万左右。汉森进出口公司表示,由于研修合同是原告与全升劳务公司签订,代办费等问题不由汉森公司解决。而全升劳务公司法定代表人沙东升告诉记者,争议的处理已经进入法律程序,他不想多做评论。“大家都有自己的想法,我们会支持合法的请求。”在何卫平等人所在的金山区吕巷镇荡田村,粗略统计有八分之一家庭有出国务工者。他们的务工目的地遍布非洲、大洋洲、亚洲和欧洲。徐林芳笑着说,她妹妹在1990年去了美属塞班岛打工,她自己也一直在等女儿长大可以去日本打工。她说,3年日本生活,改变了她很多想法:“有的人回来后还会再走,我不会。现在给女儿上大学的钱筹够了,我肯定再不会出去。”

何卫平和徐林芳:

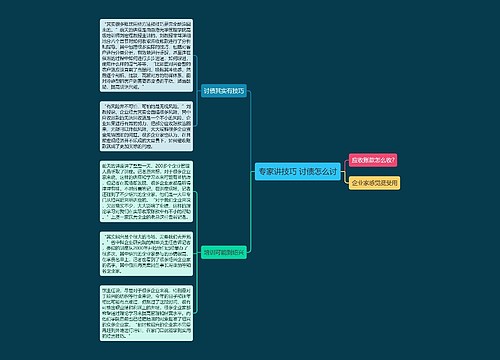

这是有预谋的欺诈,中方中介利用我们不懂日本法律,和我们签了很苛刻的合同。现在我们清楚的知道,我们在中国签的合同是一个骗局。每月最多加过171小时班,有10个月加班超过100小时。研修生多数人平均每天工作16小时,睡眠只有6小时左右,平均每月能够得到一天休息。岐阜县每小时最低工资应该是669日元(约40人民币),加班工资再多加四分之一。可我们的工资只比研修期多一点,每小时也就150日币到250日币。由于日本的物价比中国贵上数倍,每月5万的合同工资加上1.5万的生活费,如果正常消费很难留下存款。14位来自各地的研修生一起,每月都等超市推出特价的碎米,加上等待家中邮寄过来的粉丝和木耳度日。

原告代理人:

原告代理人海华永泰律师事务所高级合伙人沈国勇表示,由于合同约定,日方支付每人3年15万日元工资和每月1.5万生活费之后,其余部分包括加班工资应该由中方中介在回国后发放,此外每人两万的代办费也应返还。“这就是说,低于日本最低工资的部分和加班费的部分,应该由中国公司负担。”由于3年超时加班,18人累计未发放的工资可能达到700万左右。

汉森进出口公司、全升劳务公司:

由于研修合同是原告与全升劳务公司签订,代办费等问题不由汉森公司解决。而全升劳务公司法定代表人沙东升告诉记者,争议的处理已经进入法律程序,他不想多做评论。“大家都有自己的想法,我们会支持合法的请求。”

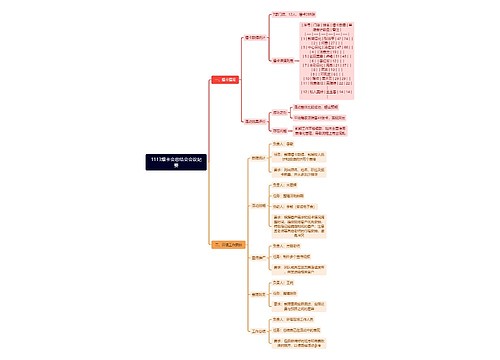

日本法律明文规定,不准引进外国劳动力。为保护日本的劳务市场,同时缓解部分行业劳动力不足的问题,日本政府上世纪90年代采取了一种变通的做法,以通过技术转让帮助发展中国家培养人才为名,于1990年6月以法务省法令的形式创立了“研修制度”。根据日本法务省1999年颁布的“关于研修生和技能实习生的入境、居留管理的指针”的定义,日本接收研修生的目的是为了帮助发展中国家培养人才,使研修生通过在日本的研修,学习和掌握日本企业的技术、技能、知识和管理经验。日本政府又将研修生定位为“产业留学生”,要求研修生在赴日之前必须已具备一定的实际工作经验,赴日后须进行与所学专业有关的研修,回国后应从事与在日本学到的技术知识相关的工作。日本接收外国研修生包括政府接收和民间企业接收。政府接收的研修生属纯研修,其性质是业务交流或业务学习,人员一般为国家公务员,期限较短,有的甚至只有1周;企业接收研修生主要有两种方式,大型企业一般是通过合资企业或贸易伙伴接收,数量不多;中小企业多通过商工会议所等团体接收,这也是中日研修生合作的主要方式和对象。在中国,也有中国中日研修生协力机构等由我国具有对日研修生合作业务的企业依法自愿组成的行业性组织,负责协助政府有关部门协调和指导成员公司开展对日研修生合作业务。

●2005年5月26日,日本中文媒体以“运用最低工资法,研修生追回差额工资”为题,以大篇幅报道了4名中国实习生在日本劳动部门干预下,向爱媛县的某接收企业索还被拖欠工资和回国后受到中国派遣公司起诉的消息。这篇报道引起日本各界对中日研修生合作的有关问题的极大关注。

●2006年11月13日,在日本青森县三泽市的缝制公司工作的3名中国女研修生,由于每天超过13个小时的高强度劳动,加班津贴每小时仅为350日元,实在无法忍受这种超负荷的劳动强度和过度的经济盘剥,愤而选择了“逃亡”,并获得了日本支援团体的保护。

●2005年7月,山东省即墨市的李静等5人,通过青岛一家劳务输出公司前往日本熊本县一家公司从事针织工作。她们的工资为每小时250至270日元,低于当地最低工资。2007年8月24日,李静与其他4名同伴向熊本县劳动基准科进行了投诉。2007年9月2日,在中国驻福冈总领事馆也开始介入协调此事后,公司同意赔偿李静等5名女青年每人110万日元。

U245265618

U245265618

U882667602

U882667602