精神损害赔偿案件中,一个令人尴尬的现象就是精神损害赔偿请求人的过高预期同法官实际支持的赔偿额间的落差极大。当然,这一现象背后是广泛的法律文化的潜在作用,它导致当事人(包括加害人、受害人、法官)各方的诉讼心理差异殊巨。首先,值得肯定的是,在各方的复杂心态中精神损害赔偿请求人一方表现了许多积极态度:(1)对精神损害赔偿制度的信赖,进而爱屋及乌地产生对公力救济的信赖和依靠;(2)良性法律文化的渗入使人们摆脱了“同态复仇”的野蛮观念,由自然的人向社会的人转变,极具文明价值;(3)最为重要的是,在对有形的财产和人体损害认识加深的情况下,无形的间接的损害已经不能再得到容忍和漠视,人权的范围因此扩大,使人的价值更大地得到实现。但是,与此同时,部分精神损害赔偿请求人的心理状态是非理性的或非善意的,原因在于:(1)个人权利意识的过分膨胀,强调个人意识的绝对自治,排除他人的任何干扰;(2)出于借机复仇的原始心态,试图通过一次诉讼惩戒加害人,或者使之破财直至破产;(3)借机在公平正义的掩盖下寻求对他人的不公平与不正义,甚至获利,是一种“诉棍”的思想。

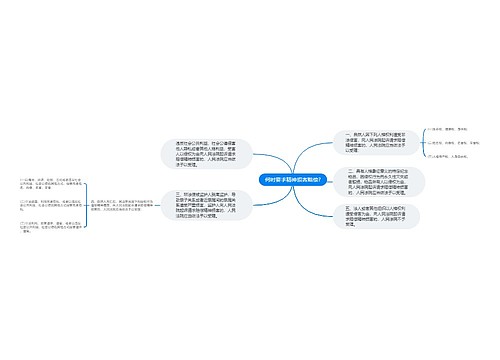

正是由于当事人的负面心理,法官在以主观恶性揣度当事人心态并在传统法律观念的影响下,为了避免过于强烈的冲突就采取了明哲保身的审判策略,折中裁判,甚至导致“连锁反应”。有学者指出:“有的案件当事人请求赔偿数百万元,法官只判令5元、15元、20元的赔偿金,有的案件受害人请求赔偿25万元,而受诉法院共判令赔偿4000元(周锦宇诉中国河运报和周俊麟名誉侵权案便是如此);有的案件起诉人请求赔偿100万元,而调解结案是10万元(香港明星刘嘉玲肖像受侵案)。”[7]这就是中国司法实践中精神损害赔偿定量的现实写照,而“漫天要价”随后而来的“连锁反应”又使法官与当事人间形成了动态博弈。

在法官与当事人冲突的同时,法官之间自由心证的矛盾几乎具有莫大的讽刺意味。例如,在隋香案中,原审法院判决受害人仅能获陪3万元而再审中则增至数百万元。而有时与此案案情相近,审级相同的案件,法官的判决却迥然不同。在钱小涵诉屈臣氏日用品有限公司搜身纠纷案中[8], 钱小涵因被怀疑偷盗商店物品而被强行搜身,且搜身行为极其恶劣,导致钱小涵人格尊严受到严重损害,遂向人民法院提起诉讼。一审法院判处被告赔偿25万元人民币,而二审法院却改判赔偿钱小涵精神损害赔偿金1万元人民币。同样的案情,两审的落差之大已然成了司法中的“冷幽默”,也给中国的民商审判带来了不少非议和责难。

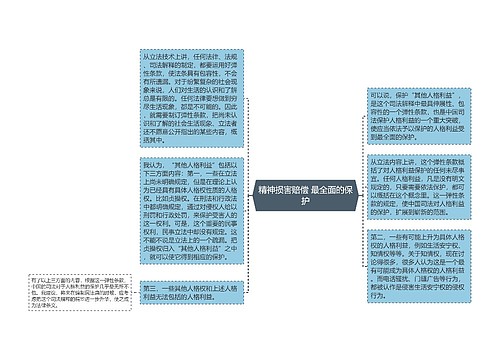

从上述案例中“精神损害赔偿”数额的巨大落差的前后背景与实际案情分析可见,导致精神损害赔偿中各方心态复杂,冲突不断的原因既有当事人的恶性心态作祟,又有深刻的法律文化背景:“精神损害赔偿”制度的真谛不在于传统法制观念中的简单的“补偿”与“惩戒”,也不在于传统民法观念中财产的平衡状态,而深藏于现代民法中的社会本位转向下的公共利益的协调和利益均衡状态的维持,就是一个法律文化的宏观作用机制使然。这里,法律文化是指:“在一定社会物质生活条件的作用下,掌握国家政权的统治阶级所创制的法律规范、法律制度或者人们关于法律现象的态度、价值、信念、心理、感情、习惯以及学说理论的复合有机体。”[9] 法律文化的作用虽然是宏观的,但对于个体的微观影响却相当强烈。法律文化潜移默化地左右着人的行为,而法律文化的观念层就决定了人们的微观行为的价值取向,使民事诉讼中各方在不同的心态下行为;同时由于法律文化的多元性和不同阶层对其理解的差别,中国法律文化本土资源中尚未形成一支关于精神损害赔偿的强劲主导文化,所以冲突便不可避免地产生了。然而,精神损害赔偿理念的不断匡正决不是一件一蹴而就的事,没有法制文化的长期积淀和几代法律职业人的努力是难见成效的。故尔本文虽通篇强调法律文化在精神损害赔偿定量中的巨大宏观作用,但并不对此做扩展讨论,只渗透于具体制度的架构之中。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646