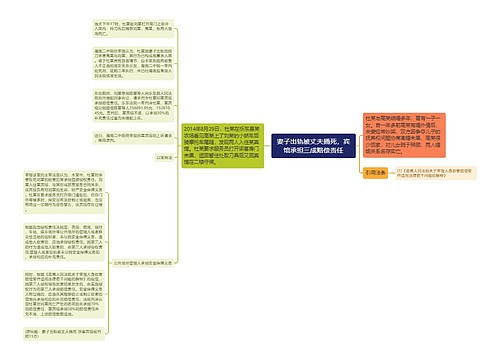

1.实施了侵犯名誉权的违法行为。名誉权是绝对权,任何人都有不侵犯的不作为义务,因此侵犯名誉权的行为方式基本上是作为,主要是侮辱、诽谤等。所谓侮辱,是指行为人故意以语言、文字、暴力等手段贬损他人人格,从而损害他人名誉的行为。所谓诽谤,是指行为人故意捏造并散布某些虚假事实,损害他人名誉的行为,包括口头诽谤、书面诽谤。本案中,原告公司产品经检验为合格产品,被告公司经理通过微信朋友圈发布大量攻击原告公司产品质量和服务的信息,可以认定为其实施了对原告公司产品的书面诽谤行为。

2.造成损害事实。名誉是社会公众对主体的较为客观的社会评价,名誉权是个体所享有的并受社会公众公正评价的权利。行为人实施侵害名誉权的行为所导致的直接后果是他人名誉遭受损害。本案中,马某的微信号有147位好友,其在朋友圈发布的攻击原告公司产品质量的信息,通过微信朋友圈自身这种能够迅速转发、分享的功能传播扩散,并被不特定的社会公众知悉,一定程度上造成了对原告公司产品及公司整体形象社会评价降低,造成原告公司产品在当地销量减少,利润下降,可以认定为存在损害事实。

3.违法行为与损害事实存在因果关系。在侵害名誉权的案件中违法行为与损害事实之间的因果关系往往具有一定的特殊性,在很多情况下违法行为的损害不是直接产生的,而是要经过一些中间媒介传播扩散从而产生最后的损害后果。如今新媒体包括博客、QQ、微博、微信等已逐渐替代传统媒体,成为社会公众获取信息资源的主要途径,本案中被告方利用微信朋友圈这一社交平台发布攻击原告公司信息的行为与原告公司产品信誉下降,销量减少具有间接的因果关系。

4.主观过错。侵害名誉权是否以行为人主观上有过错为要件,各国判例和学说有所不同,有的国家适用严格责任,有的国家适用过错责任,在我国司法实践中,适用的是过错责任,过错分为故意和过失两种情形。本案中,被告公司辩称其发布信息是认为原告公司产品属不合格产品,被告作为其代理商,有义务监督和保证消费者权益不受侵害,其在微信朋友圈告知自己的朋友不要上当受骗也是维护消费者权益的一种方式。事实上原告公司产品经检验属于合格产品,在商品销售过程中出现的质量及服务问题,原被告双方及其商品购买者如有纠纷应当通过合法理性的途径解决,而不是通过微信朋友圈发布攻击原告公司产品及服务的信息,且在原告与被告多次就此问题提出警告并解除产品经销授权后,被告仍然继续上述违法行为,可以认定被告实施的行为具有明显的主观恶意,应认定被告方存在主观过错。