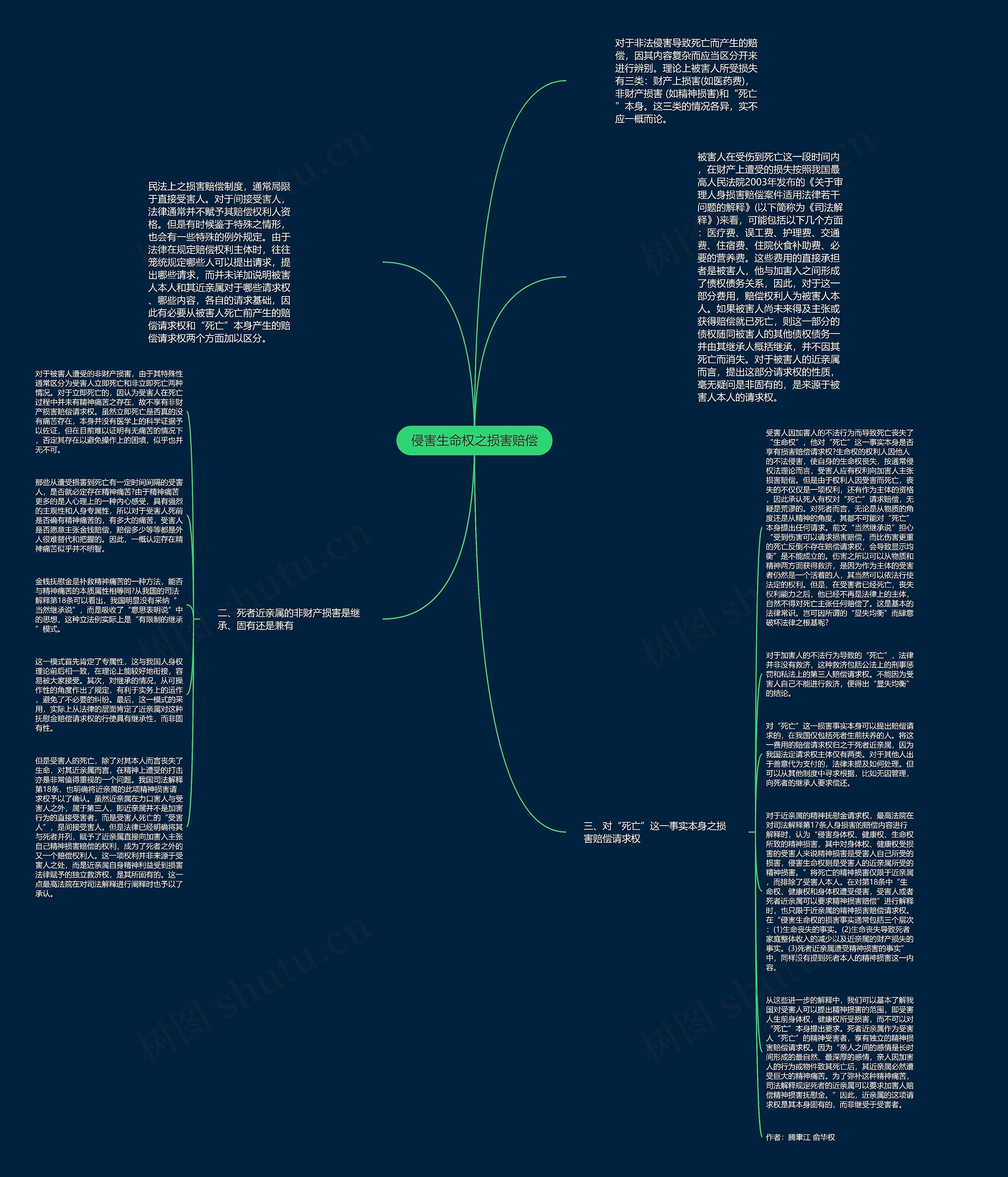

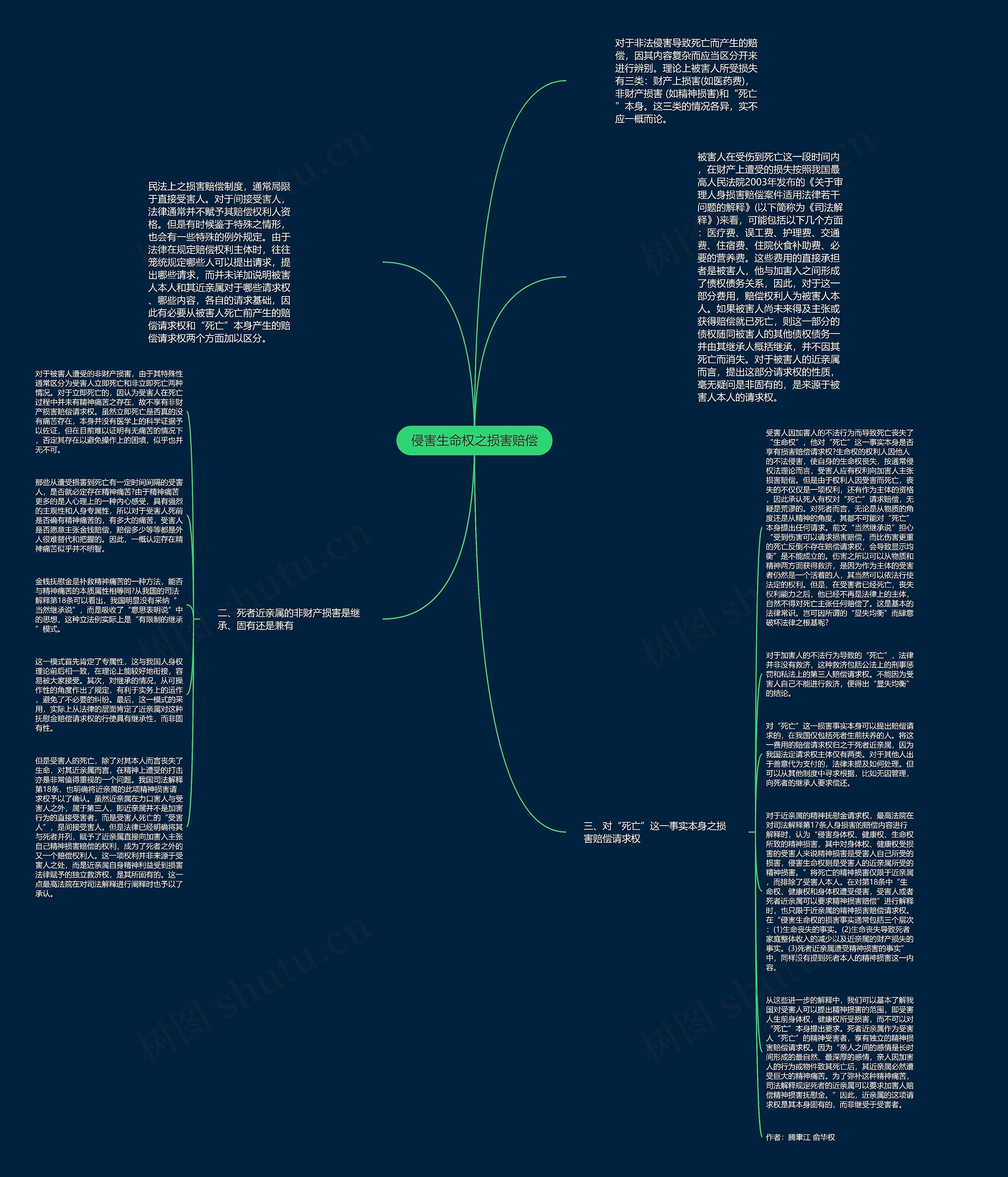

受害人因加害人的不法行为而导致死亡丧失了“生命权”,他对“死亡”这一事实本身是否享有损害赔偿请求权?生命权的权利人因他人的不法侵害,使自身的生命权丧失,按通常侵权法理论而言,受害人应有权利向加害人主张损害赔偿。但是由于权利人因受害而死亡,丧失的不仅仅是一项权利,还有作为主体的资格,因此承认死人有权对“死亡”请求赔偿,无疑是荒谬的。对死者而言,无论是从物质的角度还是从精神的角度,其都不可能对“死亡”本身提出任何请求。前文“当然继承说”担心“受到伤害可以请求损害赔偿,而比伤害更重的死亡反倒不存在赔偿请求权,会导致显示均衡”是不能成立的。伤害之所以可以从物质和精神两方面获得救济,是因为作为主体的受害者仍然是一个活着的人,其当然可以依法行使法定的权利。但是,在受害者已经死亡,丧失权利能力之后,他已经不再是法律上的主体,自然不得对死亡主张任何赔偿了。这是基本的法律常识。岂可因所谓的“显失均衡”而肆意破坏法律之根基呢?

对于加害人的不法行为导致的“死亡”,法律并非没有救济,这种救济包括公法上的刑事惩罚和私法上的第三人赔偿请求权。不能因为受害人自己不能进行救济,便得出“显失均衡”的结论。

对“死亡”这一损害事实本身可以提出赔偿请求的,在我国仅包括死者生前扶养的人。将这一费用的赔偿请求权归之于死者近亲属,因为我国法定请求权主体仅有两类。对于其他人出于善意代为支付的,法律未提及如何处理。但可以从其他制度中寻求根据,比如无因管理,向死者的继承人要求偿还。

对于近亲属的精神抚慰金请求权,最高法院在对司法解释第17条人身损害的赔偿内容进行解释时,认为“侵害身体权、健康权、生命权所致的精神损害,其中对身体权、健康权受损害的受害人来说精神损害是受害人自己所受的损害,侵害生命权则是受害人的近亲属所受的精神损害。”将死亡的精神损害仅限于近亲属,而排除了受害人本人。在对第18条中“生命权、健康权和身体权遭受侵害,受害人或者死者近亲属可以要求精神损害赔偿”进行解释时,也只限于近亲属的精神损害赔偿请求权。在“侵害生命权的损害事实通常包括三个层次:(1)生命丧失的事实。(2)生命丧失导致死者家庭整体收入的减少以及近亲属的财产损失的事实。(3)死者近亲属遭受精神损害的事实”中,同样没有提到死者本人的精神损害这一内容。

从这些进一步的解释中,我们可以基本了解我国对受害人可以提出精神损害的范围,即受害人生前身体权,健康权所受损害,而不可以对“死亡”本身提出要求。死者近亲属作为受害人“死亡”的精神受害者,享有独立的精神损害赔偿请求权。因为“亲人之间的感情是长时间形成的最自然、最深厚的感情,亲人因加害人的行为或物件致其死亡后,其近亲属必然遭受巨大的精神痛苦。为了弥补这种精神痛苦,司法解释规定死者的近亲属可以要求加害人赔偿精神损害抚慰金。”因此,近亲属的这项请求权是其本身固有的,而非继受于受害者。