论医疗过失行为的责任程度与赔偿责任的承担思维导图

心不动则不痛

2023-02-18

责任

赔偿

承担

程度

医疗

行为

过失

医疗事故

损害

医疗机构

损害赔偿

损害赔偿论文

(一)全国状况

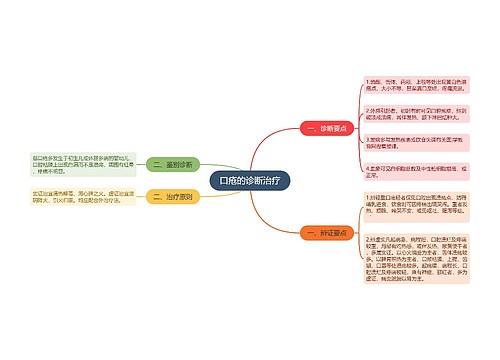

树图思维导图提供《论医疗过失行为的责任程度与赔偿责任的承担》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《论医疗过失行为的责任程度与赔偿责任的承担》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:5261e420a9fe37a3028c5d2e50300ddf

思维导图大纲

相关思维导图模版

论医疗过失行为的责任程度与赔偿责任的承担思维导图模板大纲

几年来,我国因医疗损害发生的纠纷,成大幅度上升趋势。根据中国消费者协会统计,1996年至1998年三年来,直接收到有关医疗纠纷的书面投诉总计328件,1996年收到的医疗投诉每月平均2.64件,1997年10.17件,1998年11.75件,1999年的前四个月的投诉就猛增到22.25件,2000年以后,每年成几十倍向上增长。

(二)地区状况

笔者对某县人民法院审理的医疗事故纠纷案件进行了调查,该院2000年以前,共受理医疗事故纠纷案件两起,2000年至2002年,受理医疗事故纠纷案件3起,2003年度,共受理医疗事故纠纷案件11起。可以看出,医疗事故纠纷案件在区域内也是成倍增长。

二、审判中对法律适用的状况及亟待解决的问题。

(一)法律适用状况

2002年4月4日,国务院公布了《医疗事故处理条例》(以下简称条例)。条例的出台,对正确处理医疗事故、保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益,维护医疗秩序,保障医疗安全,促进医学科学的发展,具有特别重要的意义。但在法律适用方面,尤其是在医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程度的理解和适用不一致,致使案件在处理中对赔偿责任的承担相差较大。经统计某县法院2003年度共审结11起医疗事故纠纷案件,其中调解结案5起,判决结案6起。在6起判决案件中,其中4起是按照医疗事故技术鉴定书中的医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程度划分,承担全部赔偿责任或主要赔偿责任或次要赔偿责任,类似于道路交通事故案件责任的划分来承担赔偿责任;其中两起案件不是按照医疗过失行为的责任程度划分。而不论过失行为的责任程度如何,只要医疗过失行为与人身损害后果之间在一定的因果关系,而判决医疗机构承担全部的赔偿责任。这种在同一个法院出现因审判人员对法律的理解和适用不同而裁判不一致的情况,破坏了法律的统一性和严肃性,没有更好地保护医方或患方的合法权益。

(二)亟待解决的问题

对于医疗事故纠纷案件,如果医疗过失行为与人身损害后果存在着一定的因果关系,那么,医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程度,对赔偿责任的大小起多大作用?笔者试从理论上加以探讨。

三、医疗事故赔偿的性质

要想解决笔者所提出的问题,首先应从医疗事故赔偿的性质去研究。所谓医疗事故,是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中,违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规,过失造成患者人身损害的事故。目前,我国学术界对医疗事故赔偿产生的性质有以下学说。

(一)医疗事故赔偿是基于合同关系产生的。

这种观点认为,医疗纠纷是发生在医疗院(所)与病人或其家属之间,基于医疗关系而产生的。医疗关系是一种契约关系,是医疗院(所)与病人之间就病人疾患等情况进行诊疗护理而形成的民事法律关系。“医疗合同更具有服务合同性质。”“医疗合同的主体是医疗院(所)与病人或其家属;医疗合同的行为是双方法律行为,即医患双方意识表示一致的法律行为;医疗合同的内容是:医疗服务;医疗合同的形式是:口头或书面;医疗合同是有偿合同”。“一般而言,医疗关系是患者与医师或医疗机构之间的契约关系,该关系经由当事人的自由意思而成立,即医疗契约或诊疗契约。”因此,处理医疗事故赔偿案件,应适用《合同法》和民法中的涉及合同问题的有关规定。医疗机构如果在履行合同中有瑕疵,或不适当全面履行合同,要承担违约责任。

(二)医疗事故赔偿是基于侵权行为而产生的。

这种观点认为,医疗事故赔偿是基于侵权行为而产生的。医疗机构的行为,符合侵权民事责任的法律特征。理由是:⑴医疗机构因违反法定义务而承担的法律后果。民事责任以民事义务的存在前提。义务是法律要求当事人所应当为的行为,它与权利相对应。我国法律和部门规章以及部门规范,对医疗机构和医务人员设置了很多规范。医疗机构和医务人员均应当严格遵守。而医疗事故的产生恰恰是医疗机构和医务人员违反这些规范,过失造成患者的生命健康权的损害。⑵这种责任是以侵权行为为前提,而侵权责任是行为实施侵权行为所应承担的法律后果。⑶侵权责任具有强制性。当不法行为人违反了法律规定的不得侵害他人的合法权益的义务并致他人损害以后,行为人应向受害人承担损害赔偿等各种责任。⑷侵权的民事责任形式主要是财产责任。总之,医疗事故赔偿与侵权的民事责任特征一致,“医疗事故的损害后果,是对自然人生命健康权的侵害,生命健康权是公民的一项基本权利,是享有其他一切权利的基础。”所以,医疗事故赔偿责任,应属侵权行为法调整的范围。

(三)医疗事故赔偿是基于合同关系和侵权行为而产生。

这种观点认为,医疗机构由于过失侵犯了患者权利并造成对患者损害的侵权行为时,在医疗机构和患者之间事先存在一种合同关系,这种合同关系的存在,使医疗机构对患者的损害行为,不仅可以作为侵权行为,也可以作为违反当事人事先约定的义务的违约行为对待。如:医生因过失造成病人的伤害和死亡,既是一种侵权行为,也是一种违反事先存在的服务合同的行为。

上列三种观点,是学术界普遍认同的观点。这些观点都具有一定的理论基础。大多医疗事故损害纠纷案件,应该说是侵权责任与违约责任的竞合。《中华人民共和国合同法》第122条规定:“因当事人一方的违约行为,侵害对方人身财产权益的,受损害方有权选择依照本法要求其承担违约责任或者依照其他法律要求其承担侵权责任。”在侵权责任与违约责任竞合时,当事人是选择违约责任之诉,还是选择侵权责任之诉,要有当事人“意志自治”。患者为了最好地保护自身的合法权益,可以选择一项提起诉讼。根据医疗事故的性质,和我国《医疗事故处理条例》对医疗事故赔偿项目和标准的规定,患者一般要选择侵权之诉。在立法上,法律也引导了患者去选择侵权之诉。诸如《医疗事故处理条例》第五十条规定的赔偿项目中就规定了“精神损害抚慰金”。患者如选择违约之诉,“精神损害抚慰金”不会得到支持,要想实现自己较大的利益,只有选择侵权之诉。

四、医疗过失行为程度与赔偿责任大小的法律适用

(一)概况

医疗事故赔偿纠纷主体关系是平等主体之间的关系,属于民法调整的范畴,也应当适用于《民法通则》的有关规定。《民法通则》第106条第二款规定:“公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产,侵害他人财产、人身的,应当承担民事责任。”基于这一法律规定,医疗事故赔偿纠纷,如果当事人选择侵权起诉,那么应当适用于过错原则。过错不仅是责任的构成要件,而且是最终的构成要件。行为人致他人损害,虽有损害事实和因果关系存在,但若没有过错,行为人仍不负侵权行为责任。这里所指“过错”,单指行为人主观上的过失,不能包含故意。如果行为人为故意行为,那么,行为人所承担的法律责任大部分应是刑事责任而不是民事责任。行为人故意行为不属民法调整的范围,一般应属于刑法调整的范围(因故意行为如果依法构不成犯罪,仍应由民法调整)。

(二)医疗过失行为程度的理解与划分

按照传统的民法理论,过失包括疏忽和懈怠。行为人对自己的行为的结果,应当预见或者能够预见而没有预见,为疏忽;行为人对自己的行为的结果虽然预见了却轻信可以避免,为懈怠。疏忽和懈怠,都是过失,都是行为人对应负的注意义务的疏忽或懈怠。正如我国台湾学者提出的那样:“过失者,行为人对于自己的行为,所生一定的结果,如为相当的注意,即可避免,而欠缺此注意之心理状态也”。具体到医疗过失行为程序,也应该按照大陆法系国家传统的划分。一般将过失分为三级,即重大过失、抽象轻过失、具体过失。所谓重大过失是指完全不注意,或者是指“缺乏技术或注意达到惊人的程度”。如果医疗单位的行为极明显地不合法并损于他人,即使一个疏忽之人也能加以避免,连这种注意也没有尽到,就构成重大过失。所谓抽象轻过失,是指医疗机构欠缺“善良家父”的注意。善良家父或者善良管理人都是想象中的一个审慎勤勉而又有经验的人。如果按照一个善良管理人应有的注意标准衡量,行为人确已尽到了注意义务,则没有过失,否则即具有抽象的轻过失。所谓具体过失,也称具体轻过失,是指医疗机构欠缺与平时处理自己事物所具有的“同一注意”。一般来说,一个合理的人在处理自己的事务时,总是比处理别的事务更为谨慎、小心。法律要求行为人应具有比“善良管理人的注意”更高的注意义务,即与处理自己的事务一样的注意,如果当事人未尽到此种注意义务,则有具体轻过失。以上理解和划分是经过多年实践和研究得出的通说。处理医疗事故赔偿纠纷案件,也应当采用传统的民法理论,然后结合医疗事故赔偿案件的具体情况进行分析、判断,最后得出一个公正判断结果。只有这样才符合“公平、公正”的法律原则。

(三)医疗机构的注意义务。

医疗机构的注意义务,也可以说是医师、医护人员和其他工作人员的注意义务。因为这些人员的行为是职务行为,他们是代表所在医疗机构的行为。因这些人员的行为所产生的法律后果依法应当由医疗机构承担。医疗机构的注意义务依不同的医疗行为类型大体可分为:⑴一般注意义务:诊断过程中的注意义务、治疗过程中的注意义务、手术过程中的注意义务、注射过程中的注意义务、抽血输血过程中的注意义务、放射线治疗过程中的注意义务、麻醉过程中的注意义务、调剂投药过程中的注意义务、护理过程中的注意义务等。⑵特殊的具体注意义务:说明义务、转医义务、问诊义务等。以上所列这些医疗机构的注意义务,如果医疗机构违反法律、行政法规、部门规章以及诊疗护理规范、常规的一般要求和标准,均能构成医疗机构主观上的过失。如果违反了普通人的注意义务,为重大过失;如果违反了善良管理人的注意义务,为抽象轻过失;如果违反了与处理自己事务为同一注意的义务,为具体轻过失。

(四)医疗过失行为程度与赔偿责任承担。

1、法律的规定。《医疗事故处理条例》第49条第1款规定:“医疗事故赔偿应当考虑下列因素,确定具体赔偿数额:㈠医疗事故等级;㈡医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程度;㈢医疗事故损害后果与患者原有疾病状况之间的关系”。以上规定,立法者用列举的方式,述明了医疗事故赔偿应当考虑的因素。那么对“医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程度”因素如何正确理解和适用呢?仍需具体的加以分析。

2、区别不同情况,承担不同责任。

⑴、一般情况下,医疗机构只要存在过失行为致患者损害均应当承担全部赔偿责任。

为了更好地说明问题,笔者将自己所承办的一个具体案例阐述如下:原告董某,男,2岁,因“积食、发热”于2002年9月30日到被告崔某所开办的“崔某诊所”就诊。当时,该门诊部的实习医生侯某接诊,实施了“三棱针点刺四缝穴”治疗(左手中指)。随后,董某左手中指出现化脓。同年10月3日到新乡市公立医院就诊,诊断为:“左手中指屈肌腱坏死断裂”。造成董某左手中指残废。经新乡市医学会医疗事故技术鉴定:①治疗行为与残废结果具有因果关系;②责任程度:崔某诊所在该医疗事故中负次要责任。对这一案例,具有不同的意见。第一种意见认为:崔某诊所应当承担该损害结果的次要责任,即在赔偿总数额的50%以下赔偿。其理由是,崔某诊所在该起事故中责任程度为次要责任,这种责任就如道路交通事故处理办法上的规定一样,其为次要责任,患者当然为主要责任。另一种意见为:崔某诊所应当承担全部赔偿责任。理由是,虽然医疗事故技术鉴定书鉴定结论为:“崔某诊所在该医疗事故中负次要责任”,但是不能当然推断出患者在该医疗事故中负主要责任。医疗事故赔偿不同于道路交通事故赔偿。道路交通事故赔偿是根据当事人违章情况作出的责任认定。故崔某诊所应当承担全部责任。

一般情况下,医疗机构过失责任程度不能影响其赔偿责任的承担。《医疗事故处理条例》在立法时,虽然列举了“医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程序”为承担具体赔偿数额的因素,但“因素”不是必要条件,在具体实践中,还应具体问题具体分析。医疗事故赔偿仅从侵权之诉责任而言,侵权行为所承担的法律后果应从侵权责任构成理论分析,如果不具备特殊的条件,侵权行为人的行为只要具备民法上的四个构成要件就应当承担全部责任,即行为具有违法行为,有损害事实的产生,行为与损害结果具有因果关系,行为人主观上具有过失。因此,医疗机构在主观上只要有过失,不论是重大过失,还是抽象轻过失,还是具体过失,在具有因果关系的前提下均应当承担全部责任。只有医疗关系的相对人,即患者的行为在特殊情况下,才能免除医疗机构的一部分赔偿责任。上述案例的两种观点的认识在理论上都有不全面之处。第一种观点的根本错误在于片面地去理解了《医疗事故处理条例》的立法精神,把医疗机构的责任程度的“主要”和“次要”相对的“次要”和“主要”妄加给相对人即患者一方,这种认识不符合客观实际和法理的要求。在医疗事故医学鉴定中,仅是对医疗机构的过失程度予以鉴定。医疗机构的责任程度无论达到哪一种程度,也仅仅是对其自身的过失程度所下的结论,不能当然推断出患方具有与医疗机构过失程度相对应的过失程度比值。如医疗机构过失责任程度为次要责任,那么患方的过失责任程度则为主要责任。《医疗事故处理条例》第三十一条第二款规定了医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程度为医疗事故技术鉴定书的主要内容。从立法本意上看,之所以把“责任程度”作为鉴定书的主要内容,是因为“责任程度”不仅仅是在处理医疗事故赔偿案件中作为赔偿数额多少的考虑“因素”,更重要地是作为能否追究责任人的刑事责任(如是否构成医疗事故罪)和医疗机构及医务人员行政责任的主要依据。因为,从法的分类上讲,《医疗事故处理条例》大体属于行政法范畴,主要是调整行政行为。医疗事故的鉴定结论与道路交通事故责任认定结论有相同之处,有不同之处。相同之处是:①都是证据的一种;②都是法定的机构对当事人的纠纷某一项客观存在的事实作出的判断;③法院审判人员在对它们的认定,重新按“证据法则”去认定,不是当然采信。不同之处是:①医疗事故鉴定结论专业人员为确定医疗行为是否存在过失以及过失与就诊人死亡、残疾,组织器官损伤及合并功能障碍的因果关系所作的分析、判断;道路交通事故责任认定结论是道路交通管理的行政机关对事故责任的认定;②医疗事故鉴定结论是专业人员对单方即医疗机构一方医疗过失行为与人身损害后果之间是否存在因果关系和医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程度所作的结论;道路交通事故责任认定是行政机关对双方的行为进行认定,根据双方各自的行为是否违章、违章程度,然后作出的责任大小判断。因此,二者不完全相同,不能混为一谈。第二种观点根本错误在于否认了医疗事故中的特殊情况。“医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程度”,指的就是医疗过失行为与医疗事故损害后果之间的法律因果关系。之所以将“医疗过失行为在医疗事故损害后果中的责任程度”规定为确定医疗事故具体赔偿数额应当考虑的因素之一,原因在于医疗活动是一种非常复杂的过程,造成患者人身损害的因果关系既有一因一果的简单情况,也有一因多果、多因一果,甚至多因多果的复杂情形。因此,医疗机构的过失行为应与加害人行为人之外的其它等因素,对患者造成的人身损害加以区别,否则将会使医方承担不应当承担的法律责任。

(2)特殊情况下,医疗机构的过失责任程度主次,应当影响其赔偿责任的大小。

法律上讲求的是公平与正义。医疗过程中,对患者及其家属造成的生命、健康、财产的损害及精神上的极大痛苦,并非都是由于医疗事故所造成的。这里所指的特殊情况,是指患者在整个医疗事故中,由于本人在主观上存在着重大过失,致使损害结果加大,因此而产生的扩大性的损失,患者应当承担相应的责任或者患者因“原有疾病状况”所产生的损害或者非因医疗机构的原因给患者所造成的损害,以及出现法律、法规规定的不属于医疗事故的情形,医疗机构不承担此部分的赔偿责任。①关于重大过失。这里所指的重大过失,是指患者本人在医治过程中,仅用一般人的注意即可预见损害后果的发生,而其怠于注意,不为相当准备。比如说医生嘱其服一定量的药物,而患者为尽快治愈私自加大药量致其损害。因此行为造成的损害,该责任应当自行承担。除此之外,患者对自己的抽象轻过失和具体轻过失不承担责任。这在最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》中的司法解释精神也看出对受害人赔偿的倾斜,即“侵权人因故意或者重大过失致人损害,受害人只有一般过失的,不减轻赔偿义务人的赔偿责任”。②关于“原有疾病”。原有疾病是指受害人在损伤事件发生之前已经存在的与本次损伤事件没有关系的疾病和并发症。在处理医疗事故纠纷中,患者及其家属可能提出的费用中,既包括为治疗其自身原有疾病而支出的医疗费、交通费、陪护费等,也包括治疗因医疗机构的过失行为造成的损害而支出的医疗费、交通费、陪护费等。患者及其家属既不会也无法将这两者加以区分,但是在确定民事损害赔偿范围时,由于患者为自身原有疾病而支出的费用并非由于医疗机构的过失行为而造成的,所以必须从损害赔偿费用中加以扣除。③关于非因医疗机构的原因。这种原因很多,这一概念指的是除了患者“重大过失”和“原有疾病”之外的原因,比如第三人致害等。这种非医疗机构的原因致患者损害,与医疗机构的过失行为和产生的损害结果没有关联性,即没有因果关系。因此,这一部分赔偿责任不能由医疗机构承担,否则有失公允。④不属于医疗事故,依法应当免除医疗机构的责任。《医疗事故处理条例》第三十条规定,“有下列情形之一的,不属于医疗事故。㈠、在紧急情况下为抢救垂危患者生命而采取紧急医学措施造成不良后果的;㈡、在医疗活动中由于患者病情异常或者患者体质特殊而发生医疗意外的;㈢、在现有医学科学技术条件下,发生无法预料或者不能防范的不良后果的;㈣、无过错输血感染造成不良后果的;㈤、因患方原因延误诊疗导致不良后果的;㈥、因不可抗力造成不良后果的”。

五、结束语

新的《医疗事故处理条例》出台后,在实际运作过程中会遇到很多法律规定的不清楚即法律疑义或者法律没有规定的情形,因此,在司法实践中也会出现判例结果不统一的情形。尤其是医疗过失行为程度与损害责任的承担,更是处理医疗事故纠纷案件中的难点,如果不能很好地体会立法精神,将会产生裁判结果相悖,关乎到当事人的合法权益是否得到充分保护。如果不能正确地理解和适用,同时也破坏了法律的统一性。由于医疗事故损害赔偿问题是实践性很强的问题,而笔者缺少从事实务的经验,因此,有些理论观点未必正确,只能期待日后进一步研究。

参考文献

1、庄洪胜、刘志新主编:《伤残鉴定与医疗事故》,人民法院出版社出版,1999年7月第1版。

2、龚赛红著:《医疗损害赔偿立法研究》,法律出版社出版,2001年9月第1版。

3、《医疗事故处理条例》起草小组编写:《〈医疗事故处理条例〉释义》,中国法制出版社出版,2002年4月第1版。

4、王利明、杨立新著:《侵权行为法》,法律出版社出版,1996年12月第1版。

5、刘清波著:《民法概论》,台湾地区开明书店出版,1979年版。

6、杨立新著:《侵权法论》,人民法院出版社出版,2004年1月第2版。

作者: 景永利 李华伟

引用法条

[1]《中华人民共和国侵权责任法》

[2]《中华人民共和国民法通则》 第一百零六条

[3]《医疗事故处理条例》 第五十条

[4]《医疗事故处理条例》 第四十九条

[5]《医疗事故处理条例》 第三十条

[6]《医疗事故处理条例》 第三十一条

[7]《中华人民共和国合同法》 第一百二十二条

[8]《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》

查看更多

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心