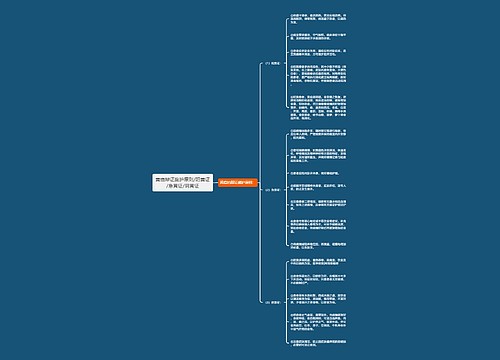

抗菌药物联合与单药治疗是与非思维导图

催眠

2023-02-17

自青霉素问世以来,抗生素成为治疗细菌感染的重要手段,但随着细菌耐药问题的日趋严重,如何合理应用抗生素,提高其治疗效果,降低其毒副作用,从而延缓细菌耐药性的出现与发展,成为各科医师共同关注的焦点。

树图思维导图提供《抗菌药物联合与单药治疗是与非》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《抗菌药物联合与单药治疗是与非》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:2a1bbbd3e70a162e1114ce471504dd98

思维导图大纲

相关思维导图模版

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

第六章 群体传播与组织传播_副本思维导图

U882673919

U882673919树图思维导图提供《第六章 群体传播与组织传播_副本》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《第六章 群体传播与组织传播_副本》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1672f555831e7d9a3bb2cf2fb792cb49