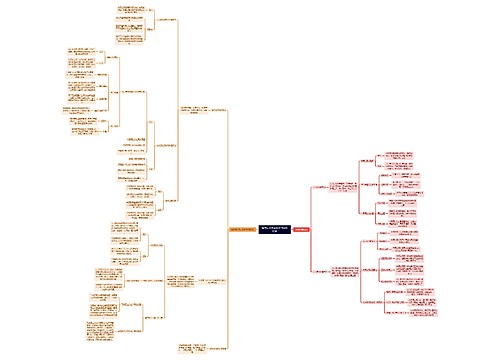

发热概念思维导图

渡过人世间

2023-02-16

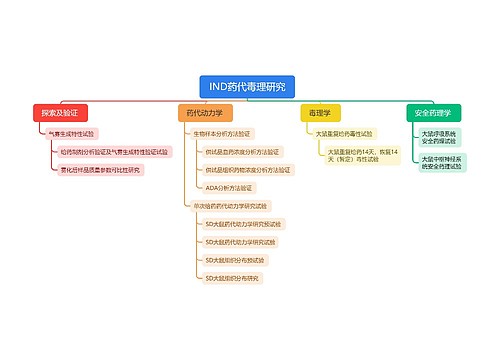

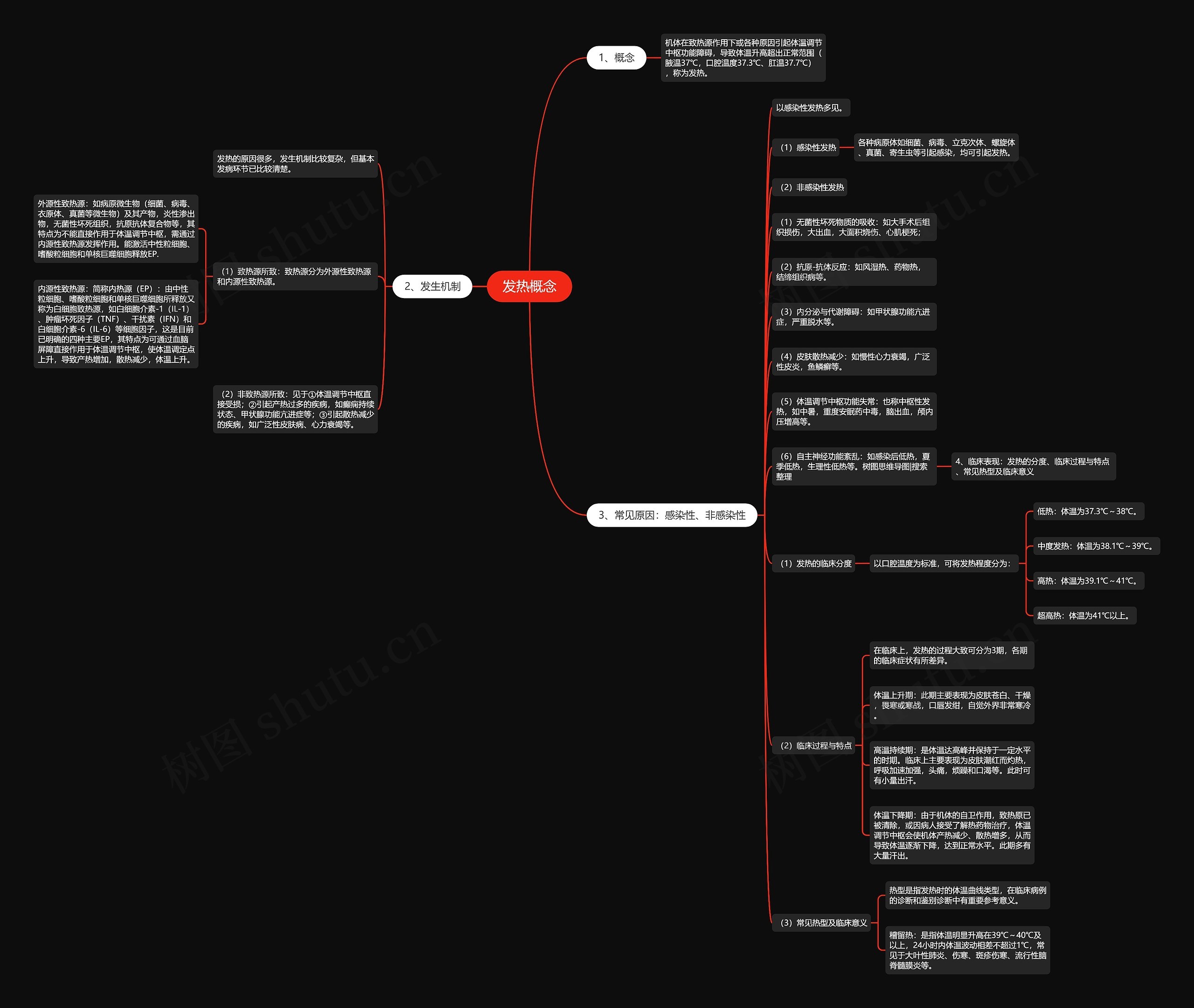

1、概念 机体在致热源作用下或各种原因引起体温调节中枢功能障碍,导致体温升高超出正常范围(腋温37℃,口腔温度37.3℃、肛温37.7℃),称为发热。 2、发生机制 发热的原因很多,发生机制比较复杂,但基本发病环节已比较清楚。 (1)致热源所致:致热源分为外源性致热源和内源性致热源。

树图思维导图提供《发热概念》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《发热概念》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:ea082bda8ee3a340c701a5bbd6030ae6

思维导图大纲

相关思维导图模版

如何从大历史观学习中国历史思维导图

海沙

海沙树图思维导图提供《如何从大历史观学习中国历史》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《如何从大历史观学习中国历史》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:5a22832470b2860422e8670dd763724d

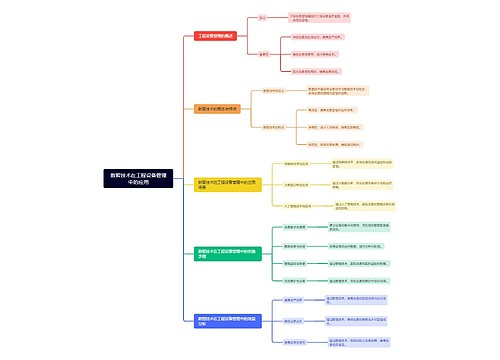

数智技术在工程设备管理中的应用思维导图

U182637395

U182637395树图思维导图提供《数智技术在工程设备管理中的应用》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《数智技术在工程设备管理中的应用》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f9a2de84ad9a9ceebc96385d71be9ebe