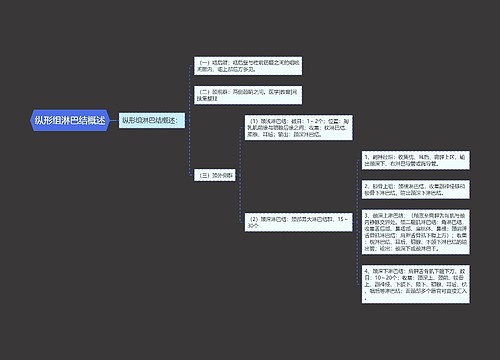

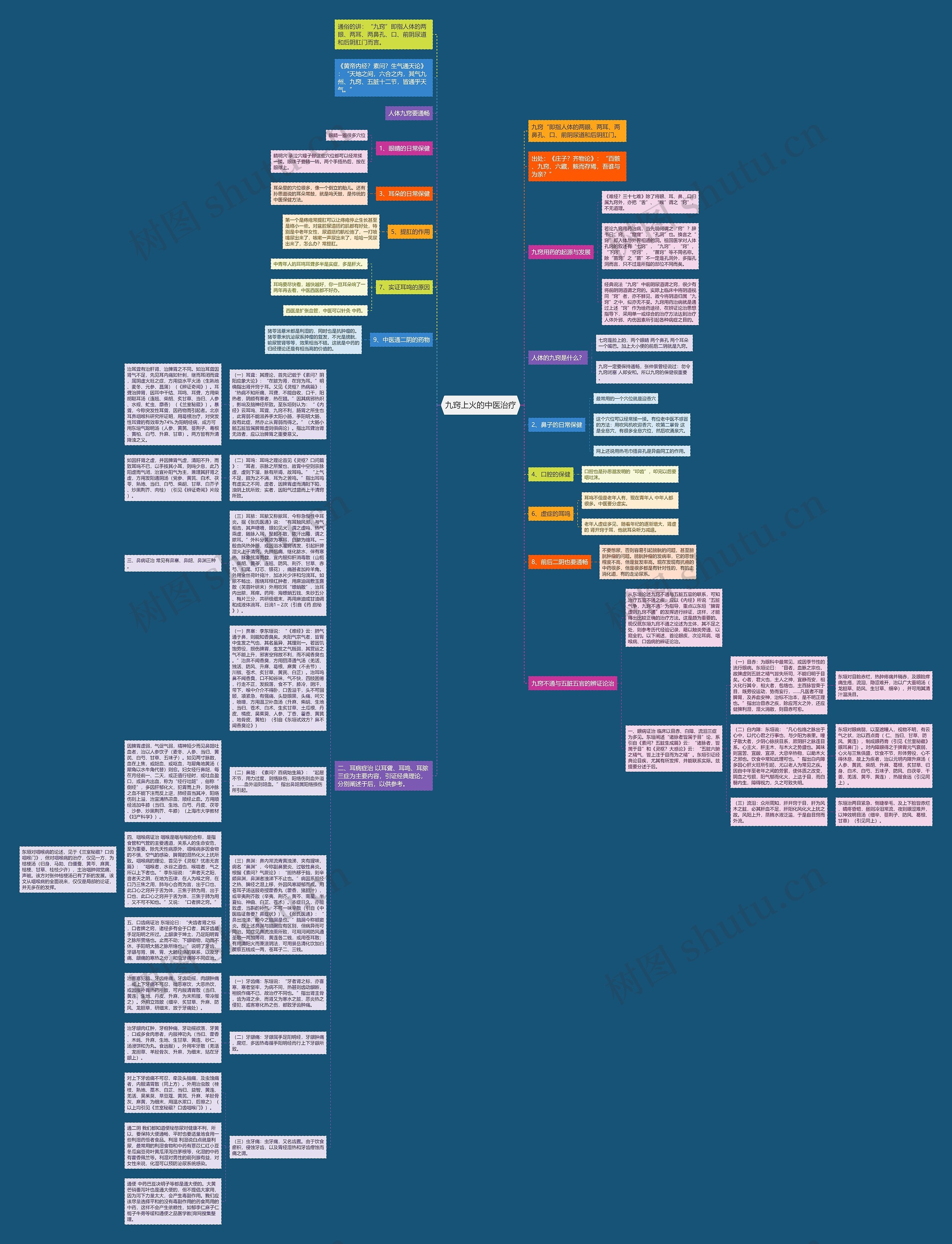

(一)耳聋:其理论,首先记载于《素问?阴阳应象大论》:“在脏为肾,在窍为耳。”明确指出肾开窍于耳。又见《灵枢?热病篇》:“热病不知所痛,耳聋,不能自收,口干,阳热者,阴颇有寒者,热在髓。”因其病邪热炽,影响及脑神经所致。至东垣则认为:“《内经》云耳鸣、耳聋、九窍不利,肠胃之所生也,此胃弱不能滋养手太阳小肠,手阳明大肠,故有此症,然亦止从胃弱而得之。”(大肠小肠五脏皆属脾胃虚则俱病论)。指出耳聋治肾无效者,应以治脾胃之重要意义。

治耳聋有治肝肾、治脾胃之不同。如治耳聋因肾气不足,先见耳内痛如针刺,继而耳闭而聋,属阴虚火旺之症,方用益水平火汤(生熟地、麦冬、元参、菖蒲)(《辨证奇闻》)。耳聋治脾胃,因耳中干结、耳鸣、耳聋,方用柴胡聪耳汤(连翘、柴胡、炙甘草、当归、人参、水蛭、虻虫、麝香)(《兰室秘藏》)。暴聋,今称突发性耳聋,因药物而引起者。北京耳鼻咽喉科研究所证明,用葛根治疗,对突发性耳聋的有效率为74%.为阳明经病,成方可用东垣气聪明汤(人参、黄芪、蔓荆子、葛根、黄柏、白芍、升麻、甘草)。两方皆有升清降浊之义。

(二)耳鸣:耳鸣之理论首见《灵枢?口问篇》:“耳者,宗脉之所聚也,故胃中空则宗脉虚,虚则下溜,脉有所竭,故耳鸣。”“上气不足,脑为之不满,耳为之苦鸣。”指出耳鸣有虚实之不同,虚者,因脾胃虚而清阳下陷,浊阴上扰所致;实者,因阳气过盛而上干清窍所致。

如因肝肾之虚,并因脾胃气虚,清阳不升,而致耳鸣不已,以手按其小耳,则鸣少息,此乃阳虚而气闭,治宜补阳气为主,兼理其肝肾之虚,方用发阳通阴汤(党参、黄芪、白术、茯苓、熟地、当归、白芍、柴胡、甘草、白芥子、炒黑荆芥、肉桂)(引见《辨证奇闻》片段)。

(三)耳脓:耳脓又称脓耳,今称急慢性中耳炎。据《张氏医通》说:“有耳触风邪,与气相击,其声嘈嘈,眼如见火,谓之虚鸣,热气乘虚,随脉入耳,聚起不散,脓汗出焉,谓之脓耳。”外科分黄脓为葶耳,白脓为缠耳。一般由风热外感,或因浴水灌窍诱发,引起肝脾湿火上干清窍。先肿后痛,继化脓水,伴有寒热,脉象弦滑而数,宜内服抑肝消毒散(山栀、柴胡、黄芩、连翘、防风、荆芥、甘草、赤芍、归尾、灯芯、银花),痛甚者加羚羊角。外用金丝荷叶捣汁,加冰片少许和匀滴耳。如脓不畅出,围绕耳根红肿者,用麻油调敷玉露散(芙蓉叶研末)外用吹耳“螵蛸散”,治耳内出脓,耳痒。药用:海螵蛸五钱、朱砂五分、梅片三分,共研极细末,再用麻油或甘油调和成液体滴耳,日滴1~2次(引自《药 启秘》)。

(一)鼻塞:李东垣说:“《难经》云:肺气通于鼻,则能知香臭矣。夫阳气宗气者,皆胃中生发之气也,其名虽异,其理则一。若因饥饱劳役,损伤脾胃,生发之气既弱,其营运之气不能上升,邪害空窍故不利,而不闻香臭也。”治鼻不闻香臭,方用丽泽通气汤(羌活、独活、防风、升麻、葛根、麻黄(不去节)、川椒、苍术、炙甘草、黄芪、白芷)。治耳鸣鼻不闻香臭,口不知谷味,气不快,四肢困倦,行走不正,发脱落,食不下,膝冷,阴汗,带下,喉中介介不得卧,口舌溢干,头不可回顾,项紧急,有强痛,头旋眼黑,头痛,呵欠,喷嚏,方用温卫补血汤(升麻、柴胡、生地、当归、苍术、白术、生炙甘草、土瓜根、丹皮、橘皮、吴茱萸、人参、丁香、藿香、黄芪、地骨皮、黄柏)(引自《东垣试效方?鼻不闻香臭论》)

(二)鼻衄:《素问?百病始生篇》:“起居不节,用力过度,则络脉伤,阳络伤则血外溢。……血外溢则衄血。”指出鼻衄属阳络损伤所引起。

因脾胃虚弱,气促气弱,精神短少而见鼻衄吐血者,治以人参饮子(麦冬、人参、当归、黄芪、白芍、甘草、五味子)。如见两寸脉数,血在上焦,或衄血、或呕血,与犀角地黄汤(犀角以水牛角代替)则愈。妇女经行鼻衄,每在月经前一、二天,或正值行经时,或吐血盈口,或鼻内出血,称为“经行吐衄”,俗称“倒经”,多因肝郁化火,犯胃而上升,则冲脉之血不能下注而反上逆,肺经首当其冲,阳络伤则上溢,治宜清热凉血,顺经止血。方用顺经汤加牛膝(当归、生地、白芍、丹皮、茯苓、沙参、炒黑荆芥、牛膝)(上海市大学教材《妇产科学》)。

(三)鼻渊:鼻内常流青黄浊涕,夹有腥味,病名“鼻渊”,今称副鼻窦炎、过敏性鼻炎。根据《素问?气厥论》:“胆热移于脑,则辛颇鼻渊,鼻渊者浊涕下不止也。”病因系胆经之热、脾经之湿上移,外因风寒凝郁而成。用苍耳子汤送服奇授藿香丸(藿香、猪胆汁),或辛夷荆芥散(辛夷、荆芥、黄芩、南星、半夏仙、神曲、白芷、苍术)。本症日久,亦能致虚,当斟酌补气,不可一味辛散(引自《中医临证备要?鼻症状》)。《张氏医通》:“鼻出浊涕,即今之脑漏是也。”脑漏今称额窦炎。故上述鼻渊与脑漏应有区别,但病异而可同治。如症见鼻流浊熏所致,可用河间防风通圣散一两加薄荷、黄连各二钱,或用苍耳散;有用清阳火而兼滋阴法,可用景岳清化饮加白蒺藜五钱或一两,苍耳子二、三钱。

四、咽喉病证治 咽喉是咽与喉的合称,是指食管和气管的主要通道,关系人的生命安危,至为重要。除先天性病原外,咽喉病多因食物的不慎,空气的感染,脾胃的湿热化火上扰所致。咽喉病的理论,首见于《灵枢?忧恚无言篇》:“咽喉者,水谷之道也,喉咙者,气之所以上下者也。”李东垣说:“声者天之阳,音者天之阴,在地为五律,在人为喉之窍,在口乃三焦之用,肺与心合而为言,出于口也,此口心之窍开于舌为体,三焦于肺为用,出于口也,此口心之窍开于舌为体,三焦于肺为用,又不可不知也。”又说:“口者脾之窍。”

东垣对咽喉病的论述,见于《兰室秘藏?口齿咽喉门》,但对咽喉病的治疗,仅见一方,为桔梗汤(归身、马勃、白僵蚕、黄芩、麻黄、桔梗、甘草、桂枝少许),主治咽肿微觉痛,声破。该方对张仲桔梗汤已有了新的发展。该文从咽喉病的全面说来,仅仅是局部的论证,并无多在的发挥。

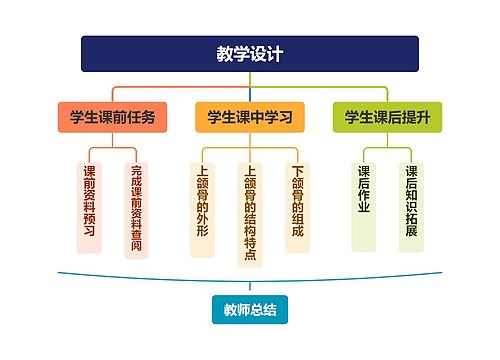

五、口齿病证治 东垣论曰:“夫齿者肾之标,口者脾之窍,诸经多有会于口者,其牙齿是手足阳明之所过。上龈隶于坤土,乃足阳明胃之脉所贯络也。止而不动;下龈嚼物,动而不休,手阳明大肠之脉所络也。”说明了牙齿、牙龈与肾、脾、胃、大肠经络的联系,以及牙痛、龈痛的寒热之分,和虫牙痛等不同症治。

(一)牙齿痛:东垣说:“牙者肾之标,亦喜寒,寒者坚牢,为病不同,热甚则齿动龈断,袒脱作痛不已,故治疗不同也。”指出肾主骨,齿为肾之余,而肾又为寒水之脏,恶炎热之侵犯,或客寒化热之伤,都致牙齿肿痛。

治客寒犯脑,牙齿疼痛,牙齿动摇,肉龈肿痛,或上下牙痛不可忍,微恶寒饮,大恶热饮,或因服补胃热药所致,可内服清胃散(当归、黄连、生地、丹皮、升麻,为末煎服,带冷服之)。外用立效散(细辛、炙甘草、升麻、防风、龙胆草,研细末,放于牙痛处)。

(二)牙龈痛:牙龈属手足阳明经,牙龈肿痛,腐烂,多因热毒循手阳明经而行上下牙龈所致。

治牙龈肉红肿,牙疳肿痛,牙动摇欲落,牙黄,口或多食肉患者,内服神功丸(当归、藿香、木蚝、升麻、生地、生甘草、黄连、砂仁,汤浸饼和为丸。食远服)。外用牢牙散(羌活、龙胆草、羊胫骨灰、升麻,为细末,贴在牙龈上)。

(三)虫牙痛:虫牙痛,又名齿蠹。由于饮食瘀积,侵蚀牙齿,以及胃经湿热和牙齿疳蚀而痛之谓。

对上下牙齿痛不可忍,牵及头脑痛,及虫蚀痛者,内服清胃散(同上方)。外用治虫散(桂枝、熟地、藁木、白芷、当归、益智、黄连、羌活、吴茱萸、草豆蔻、黄芪、升麻、羊胫骨灰、麻黄,为细末,用温水漱口,后擦之)(以上均引见《兰室秘藏?口齿咽喉门》)。

通二阴 我们都知道便秘憋尿对健康不利,所以,要保持大便通畅,平时也要适量地食用一些利湿药悟者食品。利湿 利湿说白点就是利尿,最常用的利湿食物和中药有薏苡仁红小豆冬瓜扁豆荷叶黄瓜泽泻白茅根等,化湿的中药有藿香佩兰等。利湿对男性的前列腺有益,对女性来说,化湿可以预防泌尿系统感染。

通便 中药巴豆决明子等都是通大便的。大黄芒硝番泻叶也是通大便的,但不提倡大家用,因为泻下力量太大,会产生毒副作用。我们应该尽量选择平和的没有毒副作用的药食两用的中药,这样不会产生依赖性,如郁李仁麻子仁栀子牛蒡等缓和通便之品医学教|育网搜集整理。

春困

春困

U982199398

U982199398