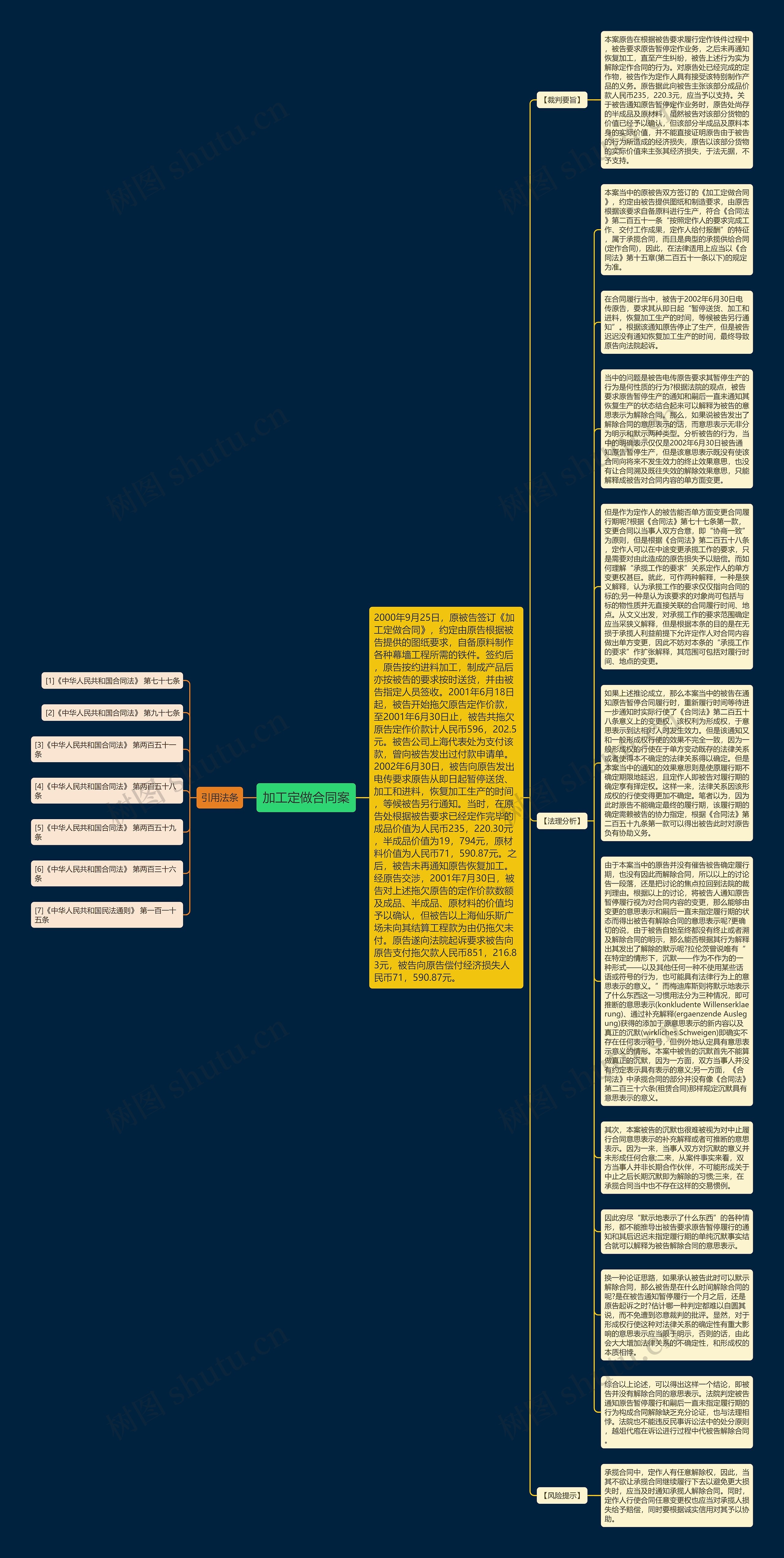

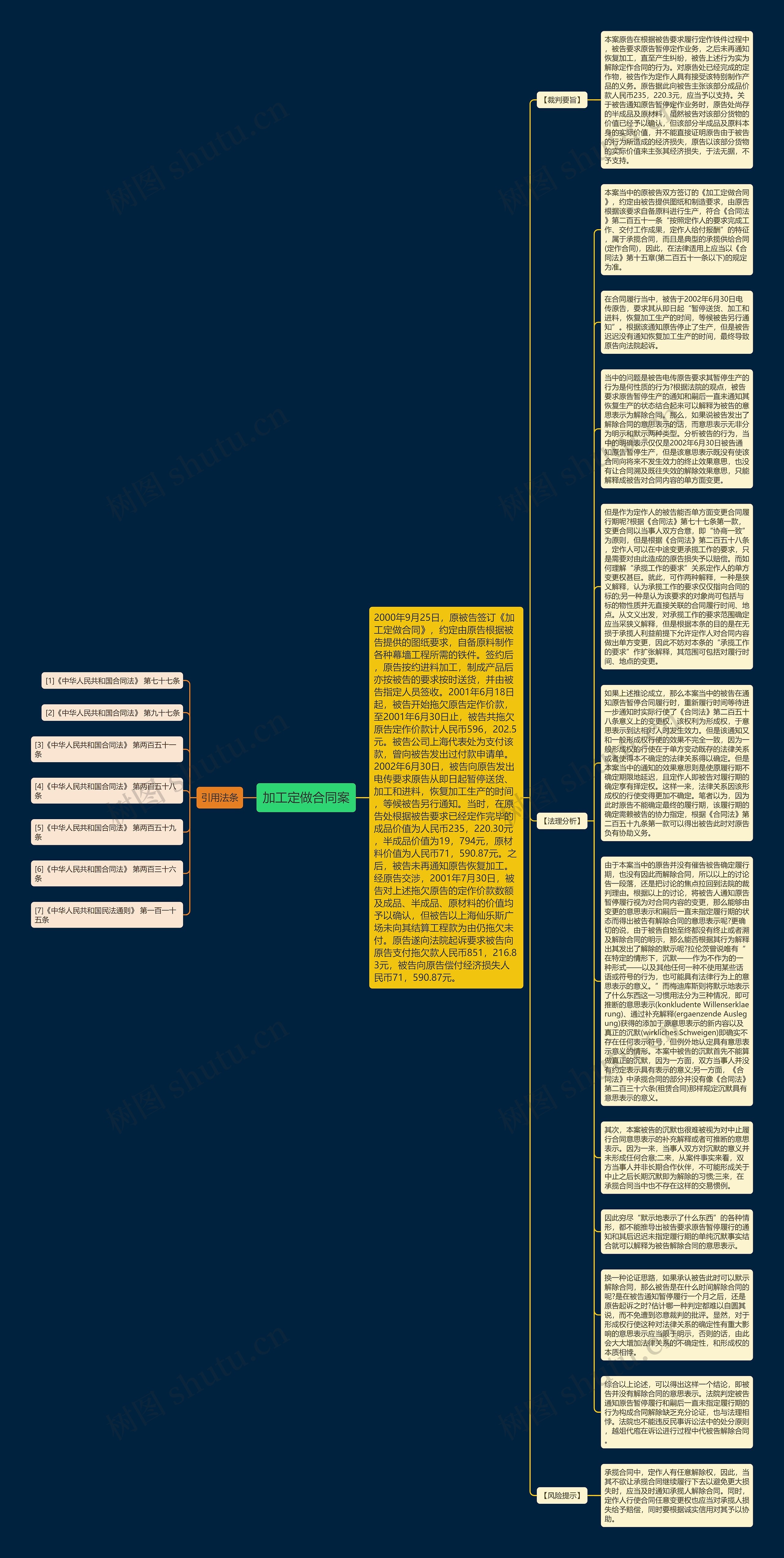

本案当中的原被告双方签订的《加工定做合同》,约定由被告提供图纸和制造要求,由原告根据该要求自备原料进行生产,符合《合同法》第二百五十一条“按照定作人的要求完成工作、交付工作成果,定作人给付报酬”的特征,属于承揽合同,而且是典型的承揽供给合同(定作合同),因此,在法律适用上应当以《合同法》第十五章(第二百五十一条以下)的规定为准。

在合同履行当中,被告于2002年6月30日电传原告,要求其从即日起“暂停送货、加工和进料,恢复加工生产的时间,等候被告另行通知”。根据该通知原告停止了生产,但是被告迟迟没有通知恢复加工生产的时间,最终导致原告向法院起诉。

当中的问题是被告电传原告要求其暂停生产的行为是何性质的行为?根据法院的观点,被告要求原告暂停生产的通知和嗣后一直未通知其恢复生产的状态结合起来可以解释为被告的意思表示为解除合同。那么,如果说被告发出了解除合同的意思表示的话,而意思表示无非分为明示和默示两种类型。分析被告的行为,当中的明确表示仅仅是2002年6月30日被告通知原告暂停生产,但是该意思表示既没有使该合同向将来不发生效力的终止效果意思,也没有让合同溯及既往失效的解除效果意思,只能解释成被告对合同内容的单方面变更。

但是作为定作人的被告能否单方面变更合同履行期呢?根据《合同法》第七十七条第一款,变更合同以当事人双方合意,即“协商一致”为原则,但是根据《合同法》第二百五十八条,定作人可以在中途变更承揽工作的要求,只是需要对由此造成的原告损失予以赔偿。而如何理解“承揽工作的要求”关系定作人的单方变更权甚巨。就此,可作两种解释,一种是狭义解释,认为承揽工作的要求仅仅指向合同的标的;另一种是认为该要求的对象尚可包括与标的物性质并无直接关联的合同履行时间、地点。从文义出发,对承揽工作的要求范围确定应当采狭义解释,但是根据本条的目的是在无损于承揽人利益前提下允许定作人对合同内容做出单方变更,因此不妨对本条的“承揽工作的要求”作扩张解释,其范围可包括对履行时间、地点的变更。

如果上述推论成立,那么本案当中的被告在通知原告暂停合同履行时,重新履行时间等待进一步通知时实际行使了《合同法》第二百五十八条意义上的变更权,该权利为形成权,于意思表示到达相对人时发生效力。但是该通知又和一般形成权行使的效果不完全一致,因为一般形成权的行使在于单方变动既存的法律关系或者使得本不确定的法律关系得以确定。但是本案当中的通知的效果意思则是使原履行期不确定期限地延迟,且定作人即被告对履行期的确定享有择定权。这样一来,法律关系因该形成权的行使变得更加不确定。笔者以为,因为此时原告不能确定最终的履行期,该履行期的确定需赖被告的协力指定,根据《合同法》第二百五十九条第一款可以得出被告此时对原告负有协助义务。

由于本案当中的原告并没有催告被告确定履行期,也没有因此而解除合同,所以以上的讨论告一段落,还是把讨论的焦点拉回到法院的裁判理由。根据以上的讨论,将被告人通知原告暂停履行视为对合同内容的变更,那么能够由变更的意思表示和嗣后一直未指定履行期的状态而得出被告有解除合同的意思表示呢?更确切的说,由于被告自始至终都没有终止或者溯及解除合同的明示,那么能否根据其行为解释出其发出了解除的默示呢?拉伦茨曾说唯有“在特定的情形下,沉默——作为不作为的一种形式——以及其他任何一种不使用某些话语或符号的行为,也可能具有法律行为上的意思表示的意义。”而梅迪库斯则将默示地表示了什么东西这一习惯用法分为三种情况,即可推断的意思表示(konkludente Willenserklaerung)、通过补充解释(ergaenzende Auslegung)获得的添加于原意思表示的新内容以及真正的沉默(wirkliches Schweigen)即确实不存在任何表示符号,但例外地认定具有意思表示意义的情形。本案中被告的沉默首先不能算做真正的沉默,因为一方面,双方当事人并没有约定表示具有表示的意义;另一方面,《合同法》中承揽合同的部分并没有像《合同法》第二百三十六条(租赁合同)那样规定沉默具有意思表示的意义。

其次,本案被告的沉默也很难被视为对中止履行合同意思表示的补充解释或者可推断的意思表示。因为一来,当事人双方对沉默的意义并未形成任何合意;二来,从案件事实来看,双方当事人并非长期合作伙伴,不可能形成关于中止之后长期沉默即为解除的习惯;三来,在承揽合同当中也不存在这样的交易惯例。

因此穷尽“默示地表示了什么东西”的各种情形,都不能推导出被告要求原告暂停履行的通知和其后迟迟未指定履行期的单纯沉默事实结合就可以解释为被告解除合同的意思表示。

换一种论证思路,如果承认被告此时可以默示解除合同,那么被告是在什么时间解除合同的呢?是在被告通知暂停履行一个月之后,还是原告起诉之时?估计哪一种判定都难以自圆其说,而不免遭到恣意裁判的批评。显然,对于形成权行使这种对法律关系的确定性有重大影响的意思表示应当限于明示,否则的话,由此会大大增加法律关系的不确定性,和形成权的本质相悖。

综合以上论述,可以得出这样一个结论,即被告并没有解除合同的意思表示。法院判定被告通知原告暂停履行和嗣后一直未指定履行期的行为构成合同解除缺乏充分论证,也与法理相悖。法院也不能违反民事诉讼法中的处分原则,越俎代庖在诉讼进行过程中代被告解除合同。