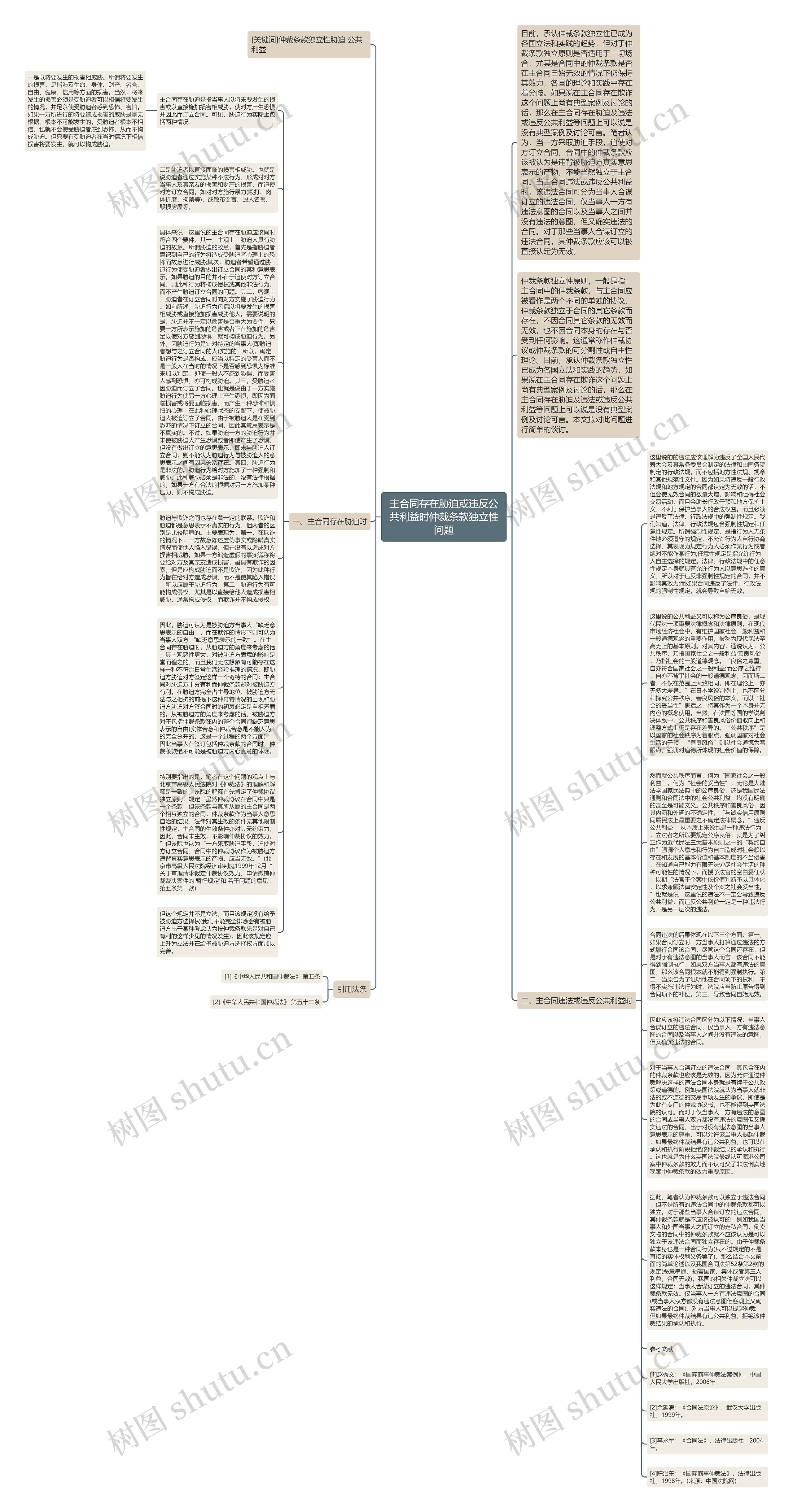

主合同存在胁迫或违反公共利益时仲裁条款独立性问题思维导图

风雪夜人归

2023-02-16

条款

独立性

问题

仲裁

公共利益

存在

违反

合同

胁迫

合同法

合同知识

主从合同

[内容摘要]

树图思维导图提供《主合同存在胁迫或违反公共利益时仲裁条款独立性问题》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《主合同存在胁迫或违反公共利益时仲裁条款独立性问题》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:765e08805e897920f778711c4533b6c9

思维导图大纲

相关思维导图模版

主合同存在胁迫或违反公共利益时仲裁条款独立性问题思维导图模板大纲

目前,承认仲裁条款独立性已成为各国立法和实践的趋势,但对于仲裁条款独立原则是否适用于一切场合,尤其是合同中的仲裁条款是否在主合同自始无效的情况下仍保持其效力,各国的理论和实践中存在着分歧。如果说在主合同存在欺诈这个问题上尚有典型案例及讨论的话,那么在主合同存在胁迫及违法或违反公共利益等问题上可以说是没有典型案例及讨论可言。笔者认为,当一方采取胁迫手段,迫使对方订立合同,合同中的仲裁条款应该被认为是违背被胁迫方真实意思表示的产物,不能当然独立于主合同。当主合同违法或违反公共利益时,该违法合同可分为当事人合谋订立的违法合同、仅当事人一方有违法意图的合同以及当事人之间并没有违法的意图,但又确实违法的合同。对于那些当事人合谋订立的违法合同,其仲裁条款应该可以被直接认定为无效。

[关键词]仲裁条款独立性胁迫 公共利益

仲裁条款独立性原则,一般是指:主合同中的仲裁条款,与主合同应被看作是两个不同的单独的协议,仲裁条款独立于合同的其它条款而存在,不因合同其它条款的无效而无效,也不因合同本身的存在与否受到任何影响。这通常称作仲裁协议或仲裁条款的可分割性或自主性理论。目前,承认仲裁条款独立性已成为各国立法和实践的趋势,如果说在主合同存在欺诈这个问题上尚有典型案例及讨论的话,那么在主合同存在胁迫及违法或违反公共利益等问题上可以说是没有典型案例及讨论可言。本文拟对此问题进行简单的谈讨。

一、主合同存在胁迫时

主合同存在胁迫是指当事人以将来要发生的损害或以直接施加损害相威胁,使对方产生恐惧并因此而订立合同。可见,胁迫行为实际上包括两种情况:

一是以将要发生的损害相威胁。所谓将要发生的损害,是指涉及生命、身体、财产、名誉、自由、健康、信用等方面的损害。当然,将来发生的损害必须是受胁迫者可以相信将要发生的情况,并足以使受胁迫者感到恐怖、害怕。如果一方所进行的将要造成损害的威胁是毫无根据、根本不可能发生的,受胁迫者根本不相信,也就不会使受胁迫者感到恐怖,从而不构成胁迫。但只要有受胁迫者在当时情况下相信损害将要发生,就可以构成胁迫。

二是胁迫者以直接面临的损害相威胁。也就是说胁迫者通过实施某种不法行为,形成对对方当事人及其亲友的损害和财产的损害,而迫使对方订立合同。如对对方施行暴力(殴打、肉体折磨、拘禁等),或散布谣言、毁人名誉、毁损房屋等。

具体来说,这里说的主合同存在胁迫应该同时符合四个要件:其一,主观上,胁迫人具有胁迫的故意。所谓胁迫的故意,首先是指胁迫者意识到自己的行为将造成受胁迫者心理上的恐怖而故意进行威胁;其次,胁迫者希望通过胁迫行为使受胁迫者做出订立合同的某种意思表示。如果胁迫的目的并不在于迫使对方订立合同,则此种行为将构成侵权或其他非法行为,而不产生胁迫订立合同的问题。其二,客观上,胁迫者在订立合同时向对方实施了胁迫行为。如前所述,胁迫行为包括以将要发生的损害相威胁或直接施加损害威胁他人。需要说明的是,胁迫并不一定以危害是否重大为要件,只要一方所表示施加的危害或者正在施加的危害足以使对方感到恐惧,就可构成胁迫行为。另外,因胁迫行为是针对特定的当事人(即胁迫者想与之订立合同的人)实施的,所以,确定胁迫行为是否构成,应当以特定的受害人而不是一般人在当时的情况下是否感到恐惧为标准来加以判定。即使一般人不感到恐惧,而受害人感到恐惧,亦可构成胁迫。其三,受胁迫者因胁迫而订立了合同。也就是说由于一方实施胁迫行为使另一方心理上产生恐惧,即因为面临损害或将要面临损害,而产生一种恐怖和惧怕的心理,在此种心理状态的支配下,使被胁迫人被迫订立了合同。由于被胁迫人是在受到恐吓的情况下订立的合同,因此其意思表示是不真实的。不过,如果胁迫一方的胁迫行为并未使被胁迫人产生恐惧或者即使产生了恐惧,但没有做出订立的意思表示,即未与胁迫人订立合同,则不能认为胁迫行为与被胁迫人的意思表示之间有因果关系存在。其四,胁迫行为是非法的。胁迫行为给对方施加了一种强制和威胁,此种威胁必须是非法的、没有法律根据的,如果一方有合法的根据对另一方施加某种压力,则不构成胁迫。

胁迫与欺诈之间也存在着一定的联系。欺诈和胁迫都是意思表示不真实的行为,但两者的区别是比较明显的。主要表现为:第一,在欺诈的情况下,一方故意陈述虚伪事实或隐瞒真实情况而使他人陷入错误,但并没有以造成对方损害相威胁。如果一方编造虚假的事实谎称将要给对方及其亲友造成损害,虽具有欺诈的因素,但是应构成胁迫而不是欺诈,因为此种行为旨在给对方造成恐惧,而不是使其陷入错误,所以应属于胁迫行为。第二,胁迫行为有可能构成侵权,尤其是以直接给他人造成损害相威胁,通常构成侵权,而欺诈并不构成侵权。

因此,胁迫可认为是被胁迫方当事人“缺乏意思表示的自由”,而在欺诈的情形下则可认为当事人双方 “缺乏意思表示的一致”。在主合同存在胁迫时,从胁迫方的角度来考虑的话,其主观恶性更大,对被胁迫方表意的影响是堂而徨之的,而且我们无法想象有可能存在这样一种不符合日常生活经验推理的情况,即胁迫方胁迫对方签定这样一个奇特的合同:主合同对胁迫方十分有利而仲裁条款却对被胁迫方有利。在胁迫方完全占主导地位、被胁迫方无法与之相抗的前提下这种奇特情况的出现和胁迫方胁迫对方签合同时的初衷必定是自相矛盾的。从被胁迫方的角度来考虑的话,被胁迫方对于包括仲裁条款在内的整个合同都缺乏意思表示的自由(实体合意和仲裁合意是不能人为的完全分开的,这是一个过程的两个方面),因此当事人在签订包括仲裁条款的合同时,仲裁条款绝不可能是被胁迫方内心真意的体现。

特别要指出的是,笔者在这个问题的观点上与北京市高级人民法院对《仲裁法》的理解和解释是一致的,该院的解释首先肯定了仲裁协议独立原则,规定“虽然仲裁协议在合同中只是一个条款,但该条款与其所从属的主合同是两个相互独立的合同,仲裁条款作为当事人意思自治的结果,法律对其生效的条件无其他限制性规定,主合同的生效条件亦对其无约束力。因此,合同未生效,不影响仲裁协议的效力。”但该院也认为“一方采取胁迫手段,迫使对方订立合同,合同中的仲裁协议作为被胁迫方违背真实意思表示的产物,应当无效。”(北京市高级人民法院经济审判庭1999年12月“关于审理请求裁定仲裁协议效力、申请撤销仲裁裁决案件的'暂行规定'和'若干问题的意见'第五条第一款)

但这个规定并不是立法,而且该规定没有给予被胁迫方选择权(我们不能完全排除会有被胁迫方出于某种考虑认为按仲裁条款来是对自己有利的这样少见的情况发生),因此该规定应上升为立法并在给予被胁迫方选择权方面加以完善。

二、主合同违法或违反公共利益时

这里说的的违法应该理解为违反了全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和由国务院制定的行政法规,而不包括地方性法规、规章和其他规范性文件。因为如果将违反一般行政法规和地方规定的合同都认定为无效的话,不但会使无效合同的数量大增,影响和阻碍社会交易活动,而且会助长行政干预和地方保护主义,不利于保护当事人的合法权益。而且必须是违反了法律、行政法规中的强制性规定。我们知道,法律、行政法规包含强制性规定和任意性规定。所谓强制性规定,是指行为人无条件地必须遵守的规定,不允许行为人自行协商选择,其表现为规定行为人必须作某行为或者绝对不能作某行为;任意性规定是指允许行为人自主选择的规定。法律、行政法规中的任意性规定本身就具有允许行为人以意思选择的意义,所以对于违反非强制性规定的合同,并不影响其效力;而如果合同违反了法律、行政法规的强制性规定,就会导致自始无效。

这里说的公共利益又可以称为公序良俗,是现代民法一项重要法律概念和法律原则,在现代市场经济社会中,有维护国家社会一般利益和一般道德观念的重要作用,被称为现代民法至高无上的基本原则。对其内容,通说认为,公共秩序,乃指国家社会之一般利益;善良风俗,乃指社会的一般道德观念。“良俗之尊重,自亦符合国家社会之一般利益;而公序之维持,自亦不背乎社会的一般道德观念,因而斯二者,不仅在范围上大致相同,即在理论上,亦无多大差异。”在日本学说判例上,也不区分和探究公共秩序、善良风俗的本义,而以“社会的妥当性”概括之,将其作为一个本身并无内容的概念使用。当然,在法国等国的学说判决体系中,公共秩序和善良风俗价值取向上和调整方式上仍是存在差异的。“公共秩序”是以国家的社会秩序为着眼点,强调国家对社会生活的干预,“善良风俗”则以社会道德为着眼点,强调对道德所体现的社会价值的保障。

然而就公共秩序而言,何为“国家社会之一般利益”,何为“社会的妥当性”,无论是大陆法学国家民法典中的公序良俗,还是我国民法通则和合同法中的社会公共利益,均没有明确的甚至是可能文义。公共秩序和善良风俗,因其内涵和外延的不确定性,“与诚实信用原则同属民法上最重要之不确定法律概念。”违反公共利益 ,从本质上来说也是一种违法行为,立法者之所以要规定公序良俗,就是为了纠正作为近代民法三大基本原则之一的“契约自由”强调个人意志和行为自由造成对社会赖以存在和发展的基本价值和基本制度的不当侵害,在知道自己能力有限无法穷尽社会生活的种种可能性的情况下,而授予法官的空白委任状,以期“法官于个案中依价值判断予以具体化,以求兼顾法律安定性及个案之社会妥当性。”也就是说,这里说的违法不一定会导致违反公共利益,而违反公共利益一定是一种违法行为,是另一层次的违法。

合同违法的后果体现在以下三个方面:第一,如果合同订立时一方当事人打算通过违法的方式履行合同该合同,尽管这个合同还存在,但是对于有违法意图的当事人而言,该合同不能得到强制执行。如果双方当事人都有违法的意图,那么该合同根本就不能得到强制执行。第二,当原告为了证明他在合同项下的权利,不得不实施违法行为时,法院应当防止原告得到合同项下的补偿。第三,导致合同自始无效。

因此应该将违法合同区分为以下情况:当事人合谋订立的违法合同、仅当事人一方有违法意图的合同以及当事人之间并没有违法的意图,但又确实违法的合同。

对于当事人合谋订立的违法合同,其包含在内的仲裁条款也应该是无效的,因为允许通过仲裁解决这样的违法合同本身就是有悖于公共政策或道德的。例如英国法院就认为当事人就非法的或不道德的交易事项发生的争议,即使是为此有专门的仲裁协议书,也不能得到英国法院的认可。而对于仅当事人一方有违法的意图的合同或当事人双方都没有违法的意图但又确实违法的合同,出于对没有违法意图的当事人意思表示的尊重,可以允许该当事人提起仲裁,如果最终仲裁结果有违公共利益,也可以在承认和执行阶段拒绝该仲裁结果的承认和执行。这也就是为什么英国法院最终认可海港公司案中仲裁条款的效力而不认可父子非法倒卖地毯案中仲裁条款的效力重要原因。

据此,笔者认为仲裁条款可以独立于违法合同,但不是所有的违法合同中的仲裁条款都可以独立。对于那些当事人合谋订立的违法合同,其仲裁条款就是不应该被认可的,例如我国当事人和外国当事人之间订立的走私合同,倒卖文物的合同中的仲裁条款就不应该认为是可以独立于该违法合同而独立存在的。由于仲裁条款本身也是一种合同行为(只不过规定的不是直接的实体权利义务罢了),那么结合本文前面的简单论述以及我国合同法第52条第2款的规定(恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益,合同无效),我国的相关仲裁立法可以这样规定:当事人合谋订立的违法合同,其仲裁条款无效。仅当事人一方有违法意图的合同(或当事人双方都没有违法意图但客观上又确实违法的合同),对方当事人可以提起仲裁,但如果最终仲裁结果有违公共利益,拒绝该仲裁结果的承认和执行。

参考文献

[1]赵秀文:《国际商事仲裁法案例》,中国人民大学出版社,2006年

[2]余延满:《合同法原论》,武汉大学出版社,1999年。

[3]李永军:《合同法》,法律出版社,2004年。

[4]陈治东:《国际商事仲裁法》,法律出版社,1998年。(来源:中国法院网)

引用法条

[1]《中华人民共和国仲裁法》 第五条

[2]《中华人民共和国仲裁法》 第五十二条

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心