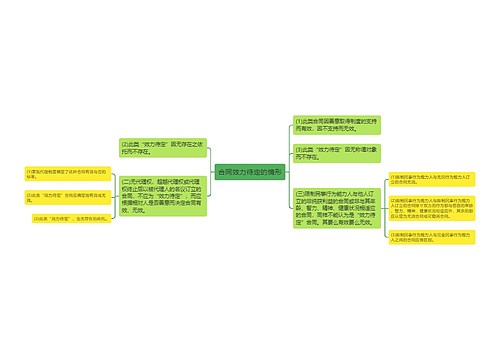

《合同法》56条规定,被撤销的合同自始没有法律约束力。《民法通则》59条2款规定:被撤销的民事行为从开始起无效。 关于可撤销行为之性质,学说上有争论。梁慧星先生原先认为“可撤销的民事行为既不同于有效的民事行为,也不同于无效的民事行为,却又既有变成有效的民事行为的可能,也有变成无效的民事行为的可能,是处在有效无效不确定的状态,性质上属于效力未定。”(注:梁慧星:《民法》,四川人民出版社1988年版,第134页。 )“撤销权的存在当然障碍了法律效力的发生。享有撤销权的一方并不受民事行为的约束……实际上,可撤销的民事行为仅对无撤销权一方有约束力……”。(注:梁慧星:《民法》,四川人民出版社1988年版,第135页。 )我认为这种观点值得商榷。

首先,依《民法通则》59条之反面解释,可撤销行为于撤销前则属有效。(注:孙亚明:《民法通则要论》,法律出版社1991年版,第89页。)

其次,法律行为,作为民事主体意思自治之工具,无不有其效力问题。故一经成立,或可生法律行为之效力,或不生法律行为之效力,此即效力存在与否之问题;此外尚有效力确定与否之问题,一方面,生法律行为之效力者,就中其状态能持续者,即为“有效的法律行为”,其效力状态能否持续,一定期间内,尚不确定者,谓之“可撤销之法律行为”;另一方面,不生法律行为之效力者,其确然不能生法律行为之效力者,谓之“无效的法律行为”,其非确然不能生法律行为之效力者,谓之“效力未定之法律行为”。可撤销之行为,初时有效,唯可得除去其效力,法律上有撤销权应之。效力未定之行为,初时无效,唯可得变为有效,故法律上有追认权济之。若谓“可撤销行为性质上属于效力未定”,则撤销权之行使,究竟要除去什么呢?既未生效力,撤销权必失其作用之客体。故可撤销行为与效力未定行为,观念上应严予区别。(注:梁慧星先生一方面已抛弃“可撤销行为性质上属于效力未定”的提法,另一方面又以之为“效力不完全”,坚持“可撤销行为仅对无撤销权一方有约束力。”(梁慧星:《民法总论》,法律出版社1996年版,第194页))

第三,德意志学理上对可撤销行为作这样的分析:法律行为一方面暂时有效,另一方面绝对无效处于暂时停止状态(schwebend)。 无效的发动取决于享有撤销权人的意思。中止法律状态这个概念在德意志法上占重要地位。撤销权是典型的形成行为,引起某一法律状态追溯既往性的消灭。(注:沈达明、梁仁洁:《德意志法上的法律行为》,对外贸易教育出版社1992年版,第136页。)

第四,我民法规定可撤销行为,不为撤销而仅请求变更亦可。若初时即不生效,嗣后即无变更之可言,而纯为创设了。变更者,非无中生有,而是从一种效力变为另一种效力之意,故必以法律行为已生效力为前提。

第六,认可撤销行为性质为暂时有效,并不会导致撤销和解除之混淆。盖撤销者,法律行为之撤销也,单方行为、双方行为皆有适用;解除者,契约之解除也,惟有效契约有其适用。作成法律行为之意思表示有瑕疵,始生撤销权;契约解除权之发生,则以相对人不履行契约达到一定程度为条件。且法律行为一经撤销,则自始无法律约束力,只溯及地否定其效力,在法律上其“成立”之事实仍予肯定;而契约一旦解除,则视该契约自始为不存在,非特否定其效力,而且在法律上否定其“成立”之事实。惟其如此,在撤销时,可生不当得利问题,在解除时,则能发生回复原状之问题。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646