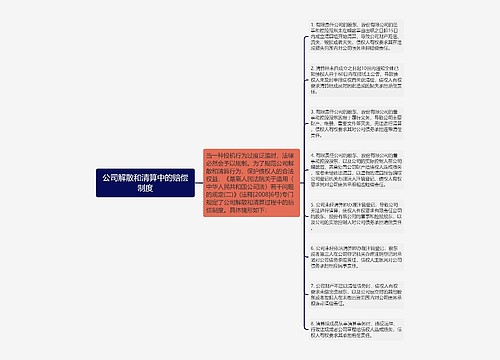

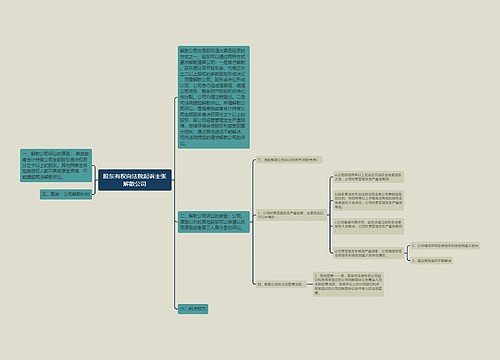

当公司陷入僵局,并难以通过其他途径加以改变时,解除公司无疑是最后也是最有效的救济措施。解散公司的诉讼既不是确认之诉,也不是给付之诉,而是变更之诉。公司是各种法律关系交织而成的综合体,解散公司意味着既有公司法律关系的全部终止,这是与解除合同性质类似诉讼请求,只不过它所解除的不是某一个法律关系,而是与公司组织体相关的全部法律关系。

公司僵局时的解散公司应遵循慎用原则。司法权对公司自治的私法权的界入应严格把握,只要公司有维系和存续的希望,人民法院就不应当轻易地判决解散公司。因为公司作为独立的社会经济实体,牵涉大量的社会关系,解散公司的社会成本较高,不能允许个别股东假借司法手段不负责任地随意将其毁掉。

公司僵局时的解散公司应以用尽其他救济途径为前提。只有在公司自力救济、行政管理、司法调解等手段已经无法解决僵局纠纷的情形下,才适用解散公司之诉。在司法救济阶段,调解应作为必经程序,促使股东、董事之间达成和解或者对公司进行必要的整顿,如责令公司修改章程、撤销或公司决议等。如股东之间无法修复意见分歧,恢复信任关系,则法院应力主通过股东间或股东与第三人间的股权转让使公司得以继续存在。

通常法院在公司僵局时判决解散公司应着重从以下三个方面加以审查:(1)公司僵局确实存在。提起解散公司之诉的股东必须证明:公司经营管理发生严重困难并陷入僵局,股东对打破这种僵局无能为力,以及公司僵局的继续存续将使股东和公司遭受不可弥补的重大损失;(2)股东是否滥用了《公司法》(2005年修订案)第一百八十三条的规定。法院应当审查股东是否用尽其他救济途径,且该股东是否持有公司全部股东表决权的百分之十以上;(3)公司解散确实必要。以解散公司的方式来打破公司僵局,不仅对公司和股东、董事而言代价不菲,公司多年经营赢得的商誉也会毁于一旦,股东、董事们曾倾注的大量时间和精力将付之东流,而且公司解散必将对公司的职员、债权人、消费者及其他利益相关者产生或大或小的影响。因此,法院在审理股东请求解散之诉中,不应忽视社会公众利益,对于公司规模较大、解散公司后可能产生较大社会影响的案件,应就有关问题征求利害关系人的意见,以查明判决强制解散公司是否对股东和公司成员有利,避免因公司解散而破坏社会和谐。

法院支持了孙A要求解散××公司的诉讼请求。因为××公司仅有孙A和张A两名股东,而股东之间因为利益冲突已丧失了基本的信任关系。××公司仅在成立之初召开过一次股东会议,以后未按公司章程的规定再次召开,亦未将公司财务会计报告等资料告知孙A。公司的运行机制完全失灵,无法就任何事项作出决议,并已实际停止经营。股东对打破这种僵局已无能为力。法院在审理期间对双方当事人做了大量调解工作,但股东们均表示无法继续合作经营,××公司或者张A亦不愿意接受孙A对公司股权的转让。孙A持有××公司45%的表决权,远远高于公司法持有表决权百分之十以上的规定。××公司营业时间不长,主要从事无锡电信公司代理智能公用电话代理业务,经营范围狭窄,公司规模较小。法院判决强制解散公司对公司职员、债权人等利害关系人的影响有限。且××公司已处于停业状态,一旦被吊销营业执照,仍旧面临解散公司的境况。及时解散公司反而更便于公司财产的清算、股东权益的保护,并将对其他利害关系人利益的损害降低到最低限度。所以法院判决强制解散公司确有必要。

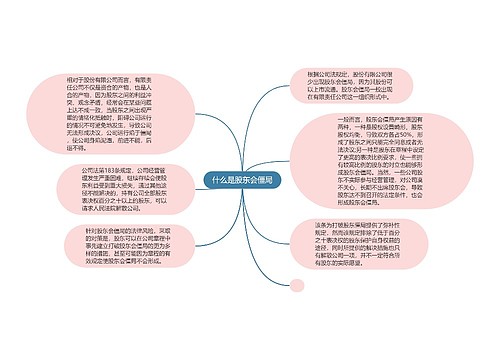

公司僵局的解散之诉,其保护对象是小股东,然而在适用上亦必须合理平衡公司整体利益与股东利益。无论是破产法还是公司法的发展,给予公司复苏,鼓励公司重整都是一个必然趋势。从效率上来看,公司强制解散难免会使公司丧失很多已取得或将取得的交易机会,甚至会损害已在履行中的合同,破坏市场的稳定;从效益上来看,公司的清算、重新注册、交易关系的恢复都增加了小型公司(这是多数有限责任公司的存在类型)的成本,不利于经济发展。因此,理解《公司法》第一百八十三条的规定应从平衡公司整体利益(这既包括股东,也包括职工、侵权人。政府等在内的各种相关利益群体,又称为Stakcholders)与股东利益出发,以用尽其他救济手段为必要条件,只有其他股东不愿受让主张解散的股东的出资,公司也不愿回购其出资,又无他人愿意受让等各种能维系公司存在的途径不能实现时,才有适用第一百八十三条解散公司的必要。