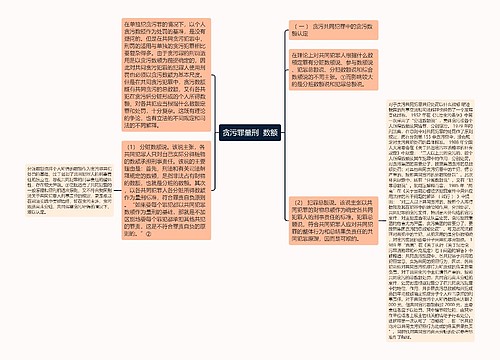

在这里,不同身份者之间的共同犯罪主要表现为非国有公司、企业人员与国有公司、企业人员共同利用职务之便,收受他人贿赂,为他人谋取利益的情形。对这种共同实施犯罪的情形如何认定,刑法学界存在较大争议。归纳起来,主要有四种观点:(1)主犯性质定罪说。该说主张内外勾结或两种以上身份者勾结实施的共同犯罪的性质,应由主犯实施的行为性质确定。这一观点也同时为我国司法实践所接受,例如,2000年6月30日最高人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》明确规定:“公司、企业或者其他单位中,不具有国家工作人员身份的人与国家工作人员勾结,分别利用各自的职务便利,共同将本单位财物非法占为己有的,按照主犯的犯罪性质定罪。”根据该项解释的精神,在公司、企业中,不具有国家工作人员身份的人与具有国家工作人员身份的人相勾结,分别利用各自的职务便利,收受他人财物,为他人谋取利益的,也应当按照主犯的犯罪性质来认定。(2)分别定罪说。该说主张不同身份者相互勾结,各自利用自己的职务之便,共同实施犯罪的,应当分别定罪。(3)实行行为定罪说。该说主张在共同犯罪中,应当以实行犯的实行行为的性质定罪处罚。(4)主要职权行为定罪说。该说认为,在不同身份者之间共同利用职务之便而实施犯罪的,应当根据共犯所主要利用的职权来决定犯罪的性质。据此,在上述情形中,如果共犯所主要利用的是国家工作人员职务的,应当认定为受贿罪;如果共犯所主要利用的是不具有国家工作人员身份的公司、企业人员职务的,则应当认定为公司、企业人员受贿罪。

如何评价上述观点?首先,(1)说不妥当。众所周知,我国刑法中主犯与从犯的划分是以行为人在共同犯罪中所起的作用为标准的,这种分类的主要作用在于量刑,成立主犯也只是表示行为人在共犯中起主要作用,并不涉及构成什么罪的问题。而只有在确定其犯罪性质的情况下,才有进一步按作用区分主犯与从犯的问题。因此以主犯来认定共犯的性质,显然犯了本末倒置的错误。另外,依主犯性质认定犯罪,也与传统刑法理论中所谓“共犯从属性”的理论不相符。因为传统刑法理论中的共犯从属性是从属于“实行犯”而言,而我国刑法中的“主犯”与传统刑法理论中的“实行犯”显然又不是一个概念。

其次,(2)说也不妥当。因为这种观点实际上割裂了共犯成员之间各自行为对造成同一犯罪结果的有机统一关系。而且由于法定追诉标准不统一,分别定罪极易导致罪刑不均衡的现象。另外,这种分别定罪的处理方法与我国传统刑法理论对共同犯罪的认识存在差异。即,我国传统刑法理论一般认为,成立共同犯罪应当成立统一的罪名,而分别定罪似乎否定了共同犯罪的性质。尽管在大陆法系刑法理论中,有根据“部分犯罪共同说”或者“行为共同说”的立场承认不同罪名的见解,但是要得到我国刑法理论的普遍承认,还需要一定时间。因此,分别定罪的做法,在我国司法实践中似乎也难以行得通。

再次,(3)说的基本观点无疑具有合理性。因为实行犯确实是共同犯罪中的核心形态,以实行犯的行为来认定共犯的性质,符合各国刑法理论对共犯的认识。但是,在实践中,这种处理方法恐怕还会遇到一定困难。即,在不具有国家工作人员身份的公司、企业人员与具有国家工作人员身份的公司、企业人员共谋,分别利用自己的职权而实施犯罪的场合,由于存在两个实行行为,究竟以哪一个实行行为为标准认定共犯,仍有疑问。

笔者认为,在不同身份者之间成立共犯关系的场合,存在不同的情形,应分别情况来认定:在不同身份者之间,只利用了一种身份的场合,应当根据该身份的性质认定共犯。具体就本罪而言,如果仅利用了具有国家工作人员身份的公司、企业人员职权的,成立受贿罪的共犯;如果仅利用了不具有国家工作人员身份的公司、企业人员职权的,成立公司、企业人员受贿罪的共犯。在同时利用了两种身份的场合,则应当根据共犯人所主要利用的职权的性质来认定共犯。这种认定方法,既符合我国刑法理论公认的共犯原理,也吸收了上述(1)说和(3)说的合理内核,同时又弥补了各自的缺陷。如上所述,(1)说忽视了实行行为在认定犯罪中的核心作用,以量刑标准来认定犯罪性质,是本末倒置。而(3)说在面临同时利用两种身份所具有的职权的场合,又遇到认定的实际困难。因此,以利用职权收受贿赂的实行行为为基础,根据共犯人所利用的主要职权的性质来认定共犯的性质,无疑具有理论上的优势和实践上的可操作性。尽管大陆法系刑法理论中“部分犯罪共同说”或“行为共同说”是十分有力的学说,甚至可以说是通说理论,而且我国也有学者主张部分犯罪共同说,并承认罪名不同的共犯关系,但是,在我国刑法理论没有改变对共犯的传统认识的前提下,以上述(4)说的处理方法较为合理。