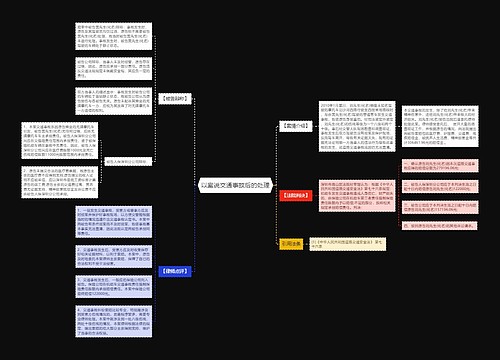

雇员发生交通事故的赔偿责任思维导图

暖橙

2023-02-12

责任

赔偿

交通事故

发生

雇员

本案

承担

应当

损害赔偿

交通事故

交通事故案例

交通事故赔偿案例

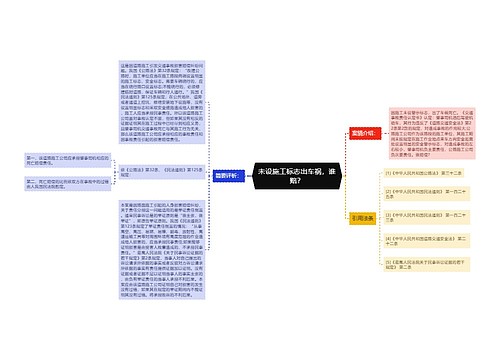

核心内容:对于雇员发生交通事故的,交通事故责任者应当承担责任,承担赔偿责任的机动车驾驶员暂时无力赔偿的,由驾驶员所在单位或者机动车的所有人负责垫付。下面,树图网小编通过一个案例为您详细介绍关于雇员发生交通事故的赔偿责任。

树图思维导图提供《雇员发生交通事故的赔偿责任》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《雇员发生交通事故的赔偿责任》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:1be39c847cecb21b49dd141b21b8eca8

思维导图大纲

相关思维导图模版

雇员发生交通事故的赔偿责任思维导图模板大纲

案情介绍:

车某系一货车实际车主,该货车挂靠某运输公司(登记车主)。车某雇佣司机司某、张某等人为其拉货。2001年11月,司某驾驶该车在从陕西运货返回山东途中,于河北境内发生车祸,导致同车的张某受伤和另一同车人王某(司某同村好友)死亡的后果,经交警认定,司某负此次事故的全部责任。

死者王某家属诉至法院,称死者是受司某邀请去拉货,司某和作为司某雇主的运输公司对王某死亡均负有责任,应依据《中华人民共和国民法通则》和《山东省高级人民法院关于审理人身损害赔偿案件若干问题的意见》,赔偿各项损失。

运输公司辩称,车某作为实际车主,应当参加诉讼;死者乘车未事先告知车主、未经其同意,司某允许死者乘车的行为非职务行为;本案为交通事故损害而非普通人身损害,应当按照《道路交通事故处理办法》确定赔偿标准。司某同意上述意见。

本案历经一审、二审,在二审期间,车某又提起确权之诉,要求确认本案所涉货车归其所有。二审生效后,车某进行申诉,省院指令二审法院进行再审。

法院审判:

一审法院经审理认为,依据《中华人民共和国合同法》的规定,运输公司应当履行安全运送死者到相应目的地的义务而未履行,构成违约,同时死者系司某约请到陕西为运输公司运货,司某的行为是职务行为,作为雇主的运输公司也应当承担赔偿责任,同时,司某不承担责任。故依据民法通则及合同法相关规定,判决运输公司赔偿死者家属各项损失。

运输公司不服,提起上诉。期间,车某另行提起确权之诉,针对车某的确权请求,法院作出判决确认挂靠运输公司的货车归车某所有。

二审法院经审理认为,本案系交通事故引起的人身损害赔偿案件,案由应当确定为人身损害赔偿纠纷,一审法院确定为道路交通事故人身伤害纠纷不妥;运输公司作为货车挂靠单位,收取管理费用,获得经济利益,应当承担挂靠期间的损害赔偿责任;司某在从事职务行为的过程中发生交通事故致人死亡,运输公司应当承担赔偿责任。依据《山东省高级人民法院关于人身损害赔偿案件若干问题的意见》规定的赔偿标准,对一审进行了改判。

简要分析:

在再审过程中,本案争议的焦点主要有以下几个方面:案由的确定、赔偿主体的确定、举证责任的确定、赔偿标准的确定和诉讼效果的确定等

一、案由的确定

民事案件的案由是民事诉讼中,人民法院根据起诉人主张的诉讼请求所认定的双方当事人争议的实体法律关系的性质。从一定意义上讲,案由是民事案件的内容提要,一方面,它表明了民事案件的由来和性质,另一方面也反映了民事诉讼案件当事人争议的焦点。在司法实践中,准确确定民事案件的案由,是处理案件的首要和重要环节,它关系到法律的正确适用和解决的最终纠纷,具有十分重要的意义。

本案一审法院将本案案由确定为道路交通事故人身伤害赔偿纠纷。对此,二审法院认为,本案系因道路交通事故引起的人身损害赔偿案件,根据起诉人的诉讼请求,案由应当确定为人身损害赔偿纠纷,故二审将本案案由确定为人身损害赔偿纠纷。申诉人认为,本案是典型的道路交通事故人身损害赔偿案件,应当将本案案由确定为道路交通事故人身损害赔偿纠纷。

在再审过程中,对本案案由确定意见有三:一是道路交通事故人身损害赔偿纠纷,二是人身损害赔偿纠纷,三是雇员受害赔偿纠纷。笔者认为,本案的案由应当确定为道路交通事故人身损害赔偿纠纷,分析如下:

首先,从理论上分析,其一,人身损害赔偿是属于侵权行为法规定的范畴,侵权行为法是以分配正义为指导思想,目的是使受害人的受害状态因为得到赔偿而恢复原样,从而在侵权人和受害人之间形成一种侵权之债;而雇主和雇员之间的赔偿是以维护劳动者的生存权为其基本精神,目的是使雇员在履行职务中发生损害能得到一种救济,主要适用于雇主与雇员之间。因此,在二者的适用上,应优先适用侵权赔偿。而不是优先适用雇员损害赔偿。

其次,从法律规定分析,其一,侵权行为法中侵害人身权的行为,侵犯的是绝对权,对绝对权的保护应基于法律的规定,除非没有法律的直接规定,才可依一般人身损害赔偿的标准确定。《道路交通事故处理办法》作为国务院制定的法规,对于此类特殊侵权作出了具体的规定,应优先于《中华人民共和国民法通则》适用。尽管《道路交通事故处理办法》从法律位阶上低于《中华人民共和国民法通则》,但《中华人民共和国民法通则》只是对人身损害赔偿做了原则性规定,并未明细赔偿标准,而《道路交通事故处理办法》则予以明确具体,二者并不矛盾和冲突。其二,国务院《道路交通事故处理办法》第三条已明确规定凡在中华人民共和国境内发生的交通事故均应依照本办法的规定处理。并在该办法的第三十六、三十七条中明确了赔偿的项目及计算标准。其三,参照《企业职工工伤保险试行办法》第二十八条的规定,职工因事故引起的工伤,应首先按照《道路交通事故处理办法》的规定处理,体现出了优先适用的内容。故在侵权赔偿中,道路交通事故人身损害赔偿应当优先于一般人身损害赔偿和雇员受害赔偿适用。

再者,从本案案情分析,在本案中,原告方起诉时主张,死者是受司某邀请与其一同到陕西为运输公司运货,死者是受司某雇佣,司某应当承担相应的赔偿责任;同时,司某又是运输公司的雇佣人员,登记车主运输公司作为受益人,也应当承担相应的赔偿责任。故原告方主张运输公司和司某应当共同承担相应的赔偿责任。原告的诉讼请求是确定案由的重要依据。本案原告起诉内容有两方面:一是基于死者与司某之间存在的雇佣关系,要求司某承担赔偿责任;二是基于死者与司某之间雇佣关系、司某与运输公司之间的雇佣关系,要求运输公司作为受益人与司某共同承担赔偿责任。分析后不难发现,原告要求司某和运输公司承担责任所依据的法律关系和要求其承担的责任并不是对应的,也不是并行的。原告若基于死者与司某之间雇佣关系、司某与运输公司之间雇佣关系主张赔偿,由于司某行为是职务行为,其间关系就表现为死者与运输公司之间的临时雇佣关系(仅依据原告起诉分析,并不是对本案法律关系的确认)。而这种主张经再审认定,并没有充分证据证实,雇佣法律关系难以成立。本案受害人的损害是基于道路交通事故而非其他原因引起,原告基于事故损害向侵权人主张损害赔偿,符合道路交通事故损害赔偿案件的构成,所以本案案由确定为道路交通事故人身损害赔偿纠纷较为合适。

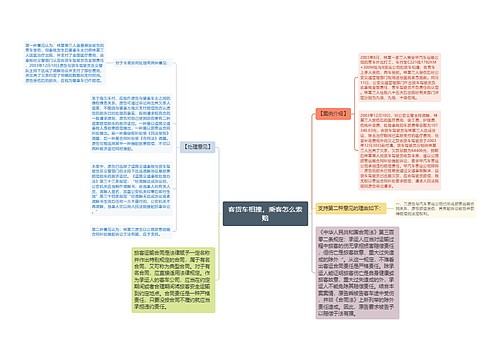

二、诉讼主体的确定

道路交通事故损害赔偿纠纷诉讼主体,就是发生道路交通事故诉至法院后,对损害结果可能承担民事责任、依法应当参加诉讼者。确定诉讼主体是道路交通事故损害赔偿案件中的一个最主要的问题,直接关系到案件审理中的事实认定和裁判结果中赔偿责任的承担。损害赔偿案件诉讼主体与责任主体不是一个概念,但二者有密切联系,通常说来,有可能承担损害赔偿的主体通常应当确定为损害赔偿案件的诉讼主体,也就是说前者通常是确定后者的一个重要依据。

本案再审中,对于诉讼主体的确定,特别是是否需要将车某追加为本案诉讼主体,形成了截然不同的意见:一种意见认为需要追加,理由主要是车某是本案肇事车的实际车主,可能承担赔偿责任,应当参加本案诉讼;另一种意见认为不需要追加,理由主要是车辆登记明确表明肇事车属运输公司,应当由运输公司承担赔偿责任。笔者认为,根据法律规定,凡是在讼争的法律关系中可能存在权利义务关系、有可能承担赔偿责任的,就应当参加诉讼,故本案应当追加车某参加本案诉讼,具体理由有以下几个方面:

1、从法律规定上讲,本案属道路交通事故,根据《道路交通事故处理办法》的规定,交通事故责任者对交通事故造成的损失,应当承担赔偿责任;承担赔偿责任的机动车驾驶员暂时无力赔偿的,由驾驶员所在单位或者机动车的所有我负责垫付。但是,机动车驾驶员在执行职务中发生交通事故,负有交通事故责任的,由驾驶员所在单位或者机动车的所有人承担赔偿责任。该规定将道路交通事故责任分为两种情形:

(1)驾驶员发生交通事故时处于执行职务状态时,应由驾驶员所在单位或机动车所有人(雇主)承担赔偿责任,即在受雇驾驶员执行职务致交通事故时,仅由雇主对外承担责任。

(2)驾驶员发生交通事故时处于非执行职务状态时,由受雇驾驶员承担赔偿责任,在其无力赔偿时,由雇主承担垫付责任。这里雇主是指与肇事驾驶员有特定隶属关系、对驾驶员进行行政管理或企业管理权并承担相应义务的单位或与肇事驾驶员具有特定经济利益的公民或单位。

在本案中,司某是在去陕西途中拉货发生交通事故的,处于履行职务状态,雇主应当承担责任。

三、赔偿主体的确定

本案中,司某虽然负事故的全部责任,但由于交通事故是在司某执行职务过程中发生的,所以,对交通事故造成的损失应当由其雇主承担责任。本案赔偿主体的确定,实际上是挂靠车辆肇事后赔偿责任的承担问题。本案再审中,对受害人的损失,是由名义车主运输公司承担,还是由实际车主车某承担,产生了不同意见,笔者同意后者。

挂靠具体情况非常复杂,但总的说来,挂靠均是原来两个分别独立的民事主体,一方为了收取挂靠利益而允许另一方以其名义从事或进行某种经营活动而结合在一起的。此种挂靠行为在挂靠双方之间,其权利内容一般都是具体明确的,但对外产生的法律效果,却有不同的认识。本案再审中认为应当由运输公司承担责任意见的主要推理逻辑为,挂靠者从事的经营活动即为被挂靠者的经营活动,被挂靠者即应对这种自己名下的经营活动承担法律后果。同时,挂靠具有担保的性质,即被挂靠者在以其全部财产和信用作为挂靠者以其名义从事经营活动的基础,担保挂靠者所从事的经营活动的履行,这就是挂靠关系对被挂靠者所产生的风险。被挂靠者既然接受了他人的挂靠,相应地就必须接受这种风险,不能只享受挂靠利益,而不承担挂靠风险。所以不论是人的挂靠,还是物的挂靠,被挂靠者都应当承担相应的风险责任,让被挂靠者承担挂靠者致害的连带责任,应是合理的 。

从比较法的角度看,20世纪以来,各国相继制定特别法,均根据危害责任思想和报偿责任理论来确定机动车损害赔偿的责任主体。具体操作就是通过“运行支配”和“运行利益”两项标准加以把握。所谓运行支配,通常是指可以在事实上支配管领机动车运行的地位。它包括直接支配,如车辆所有人自己驾驶运行或雇佣他人驾驶运行,也包括间接支配,如车辆所有将车辆租给或借给他人使用,车辆所有人是基于利益和信任关系自主支配其车辆使用权,在此情况下,车辆所有人是间接支配车辆的运行。所谓运行利益,一般认为是指因运行而生的利益,如汽车运输公司、企业进行承包经营,将车辆发包给个人或企业,收取承包费,他仍然是车辆的支配者(间接)和运行利益的归属者,承包方发生交通事故,发包方自然要承担损害赔偿责任,因此承包人实际支配下的车辆发生交通事故,发包人、承包人自然要承担连带赔偿责任。换言之,某人是否是机动车损害赔偿的责任主体,要从其是否对该机动车的运行于事实上位于支配管理的地位和是否从该机动车的运行中获得利益两方面加以判明。

在我国,对机动车致人损害的责任承担,存在“所有人说”和“经营说”两种观点。过去通常是采用前者,认为应当由所有者承担责任。随着近年来最高法院相关司法解释的出台,如法释[1999]13号《关于被盗机动车肇事后由谁承担损害赔偿问题的批复》规定:“使用被盗窃的机动车辆肇事,造成被害人物质损失的,肇事人应当依法承担损害赔偿责任,被盗机动车辆的所有人不承担损害赔偿责任”;又如最高法院法释[2000]38号规定:“采用分期付款方式购车,出卖方在购车方付清全部车款前保留车辆所有权的,购买方以自己的名义与他人订立货物运输合同并使用该车运输的,因交通事故造成他人财产损失的,出卖方不承担民事责任”; 再如最高法院(2001)民一他字第32号“关于连环购车未办理过户手续原车主是否对机动车发生交通事故致人损害承担责任的复函》规定,连环购车未办理过户手续,因车辆已经交付,原车主既不能支配该车的运营,也不能从该车的运营中获得利益,故原车主不应对机动车发生交通事故致人损害承担责任”。从上述司法解释来看,机动车在被盗,或采取分期付款方式购车,或买卖而未办理过户手续后,发生交通事故的机动车所有人,即我们习惯上所说的“名义车主或登记车主”不承担责任,而由支配机动车运行并从中获得利益的“实际车主”或占有人承担责任。这些司法解释在一定程度上突破了《道路交通事故处理办法》的规定,将“名义车主”排除在赔偿主体之外。由此可以看出司法解释也逐渐采纳了“运行支配”和“运行利益”的理论,“经营说”的观点也得到相当程度的认可。根据最高人民法院上述三个司法解释所运用的法原理,在司法实践中,应以“运行支配”和“运行利益”作为机动车道路交通事故损害赔偿责任主体的判断标准。

本案中,从运输公司与车某签订的合同可以看出,双方签订合同的目的是便于货运经营,肇事车的占有、使用、收益及至处分权由车某行使;运输公司的合同权利为收取一定的管理费,其义务为帮助车某办理一些车辆行政审批事务。也就是说,运输公司管理费的收取是固定的,与车辆运行收益并无联系;同时,运输公司对车辆的运行也不参与,即不参与车辆的运行支配。由此,可以看出,运输公司对肇事车无“运行支配”权利,也无“运行利益”的收益权,故不应对该车致害承担赔偿责任。故本案死者的损害应由实际车主车某承担赔偿责任。

在本案再审过程中,对于司某是否需要承担责任也产生了一定的争议。笔者认为,根据利益与风险相一致,风险与责任相一致的民法理论,使用他人劳动获得利益的雇主,当然要为受雇人在劳动过程中致他人损害的行为承担责任,故本案中车茜应对雇员司某的行为对外即对受害者承担赔偿责任,司某不是赔偿责任主体,再者司某也不是运行的支配者和运行利益的归属者,不应确定为赔偿责任主体。需要考虑的是,最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第九条“雇员在从事雇佣活动中致人损害的,雇主应当承担赔偿责任;雇员因故意或重大过失致人损害的,应当与雇主承担连带赔偿责任。雇主承担连带赔偿责任的,可以向雇员追偿”,又规定了雇员在因故意或重大过失的条件下,与雇主共同对受害人承担连带赔偿责任,即雇员有条件地成为损害赔偿的主体。但本案损害事故发生在该解释出台之前,根据法律规定,再审应当适用当时的实体法律规定,此前的法律并未规定雇员在执行职务行为因重大过失导致损害时雇员与雇主承担连带责任,而仅是规定由雇主承担责任,而后雇主可以向雇员追偿。所以本案中不应支持受害人对司某的赔偿请求。

四、赔偿数额的确定

(一)赔偿标准的确定

本案中,受害人是以一般侵权的诉因要求损害赔偿,对赔偿数额要求按照一般人身损害赔偿标准。再审过程中,对于受害人损失如何计算产生分歧:第一种意见认为应当支持受害人的请求, 理由是道路交通事故侵权也是侵权,受害人请求按照一般人身损害赔偿应予支持;第二种意见认为不应当支持受害人的请求,理由是《道路交通事故处理办法》第三条第一款规定“凡在中华人民共和国境内发生的交通事故,均应依照本办法的规定处理”。该规定在法律适用上体现了特殊优于一般的原则,应当按照此规定的标准进行赔偿。

笔者同意第二种观点。本案案由为道路交通事故损害赔偿纠纷,也就是将本案定性为道路交通事故侵权,道路交通事故侵权属于广泛意义上的人身侵权,但是从法律规定上讲,既然将道路交通事故侵权从一般意义上的人身侵权范围划分出来,按照法律规则,在适用时就应当适用道路交通事故侵权的相关规定。具体理由可以参照上文对本案案由确定的相关分析。

(二)赔偿份额的确定

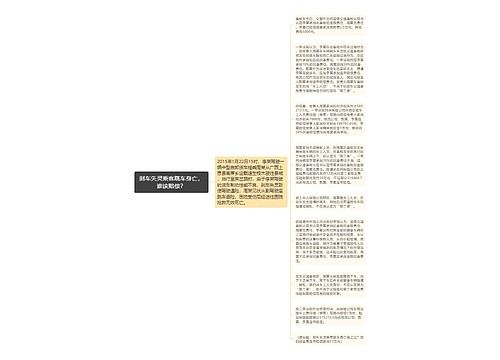

在本案中,受害人主张死者是受司某邀请与其一同到陕西为运输公司运货,而肇事方则主张其是为到了解线路而搭其便车。对此,再审过程中有意见认为本案只要认定是死者是因交通事故中死亡即可,死者乘车原因不影响本案审理。笔者认为,死者如果属好意搭乘,将影响到本案损害责任的分担,应当予以查明。

好意搭乘是指无偿搭乘他人机动车,且该机动车在交通事故中使无偿搭乘人遭受损害。它同有偿乘车不同,有偿乘车者即买票搭乘汽车的乘客,在遭遇交通事故后,可依客运合同或侵权处理,不存在法律争议问题。而无偿搭车造成损害的侵权行为有自己的特点:

第一,机动车井非为搭乘者目的而运营或者行驶,而是为了机动车所有人的目的,搭乘者的目的与机动车行驶的目的仅仅是巧合,或者仅仅是顺路而已;

第二,搭乘者搭乘机动车为无偿,如果有偿则为客运合同所调整.但为专门迎送顾客或他人而运营的,虽为无偿,但不是搭便车,不属于好意搭乘;

第三,同乘者应当经过机动车驾驶人的同意,未经同意而搭车者,不构成好意同乘。确立好意同乘侵权责任的要旨,既是对受害人权益的保护,也是对汽车支配人对同乘者责任的限制。一方面,好意同乘者搭乘他人车辆,绝不意味着乘车人甘愿自担风险,不能认为好意同乘者放弃遭受交通事故损害的索赔权利,驾驶员也不能因为好意同乘者是无偿搭车而随意置好意同乘者的生命,财产于不顾,好意同乘不能作为驾驶员和车主免责的根据;另一方面,既然好意同乘者是无偿搭车,是“顺风”而已,如果发生交通事故造成损害,要车主与客运合同一样承担损害赔偿责任,也是不公平的。确立好意同乘侵权行为的原则,就是平衡好意同乘者和机动车所有人的利益冲突,确定适当的赔偿原则。

本案中受害人主张死者是受司某邀请与其一同到陕西为运输公司运货,对此应当负举证责任。综合本案情况,一是受害人仅提供了证人证言,这些证人证言与司某的陈述相反,无其他证据支持;二是车某主张其运货有固定的两个司机,并不需要雇佣第三人,即不存在雇佣死者去拉货的必要。据此,无法认定死者是为车某拉货而到陕西,受害人的主张没有证据证实,不应支持。即便死者真是受司某邀请去拉货,这也属于死者的私自委托,不属于职务行为(其并无该项职务)车某作为客观上的受益人也仅承担适当的补偿责任。

基于此,笔者认为由车某对受害人的损害承担一定份额的赔偿责任,而不是全额赔偿。

引用法条

[1]《中华人民共和国合同法》

[2]《中华人民共和国民法通则》

[3]《道路交通事故处理办法》 第三条

[4]《企业职工工伤保险试行办法》 第二十八条

[5]《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》 第九条

查看更多

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心