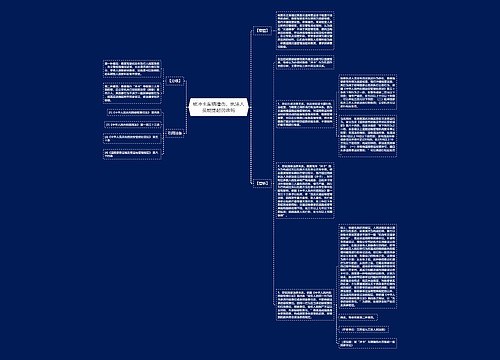

如何进行交通肇事逃逸行为认定与情节评价思维导图

南归

2023-02-12

合议庭对逃逸行为的认定与其是否作为量刑情节这两个方面均产生了分歧,吴某某请别人报警并帮忙救助是否仍构成交通事故逃逸?如果吴某某逃逸成立,逃逸是否应作为量刑情节予以考虑?下文为您一一介绍。

树图思维导图提供《如何进行交通肇事逃逸行为认定与情节评价》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《如何进行交通肇事逃逸行为认定与情节评价》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4b1a737ecc107fcd48d6b8279664594a

思维导图大纲

相关思维导图模版

一、研究内容思维导图

U682687144

U682687144树图思维导图提供《一、研究内容》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《一、研究内容》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4f21797dd3e8b08f1951dfc24e7be94f

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc