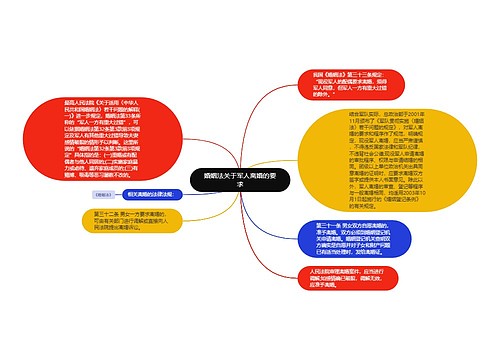

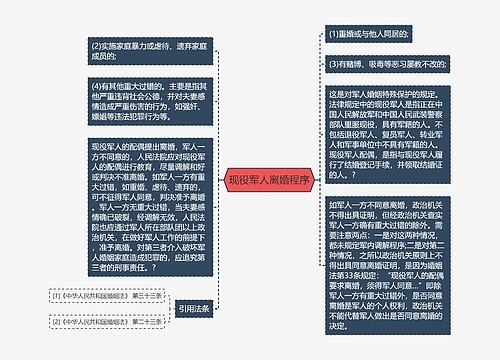

论涉军人离婚诉讼中的军人否决权思维导图

一生孤注掷温柔

2023-02-11

“婚姻自由诚可贵,国防安全价更高”,这是在婚姻自由原则日益成为当代婚姻法律制度中的首要原则的条件下,评价对军人婚姻的法律保护方法的特别之处时一个比较形象的总结。例如在军人离婚这一问题上,法律便表现了对军人一方的格外照顾:在军人配偶单方要求离婚时,军人婚姻就会比普通婚姻更为“坚固”,更难“从内部攻破”,以弥补军人投身公共安全事业而失去的家庭利益。于是在战争年代或一国军事力量保持相对紧张的条件下,涉军人离婚中便会有军人特殊保护措施存在,卫国战争年代苏联司法系统曾一概冻结军人配偶提出的离婚申请,而在始终保持相对

树图思维导图提供《论涉军人离婚诉讼中的军人否决权》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《论涉军人离婚诉讼中的军人否决权》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:fc88ebf4326f320131428162e667ca2d

思维导图大纲

相关思维导图模版

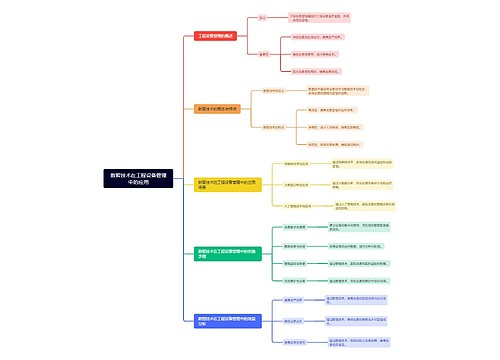

数智技术在工程设备管理中的应用思维导图

U182637395

U182637395树图思维导图提供《数智技术在工程设备管理中的应用》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《数智技术在工程设备管理中的应用》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f9a2de84ad9a9ceebc96385d71be9ebe

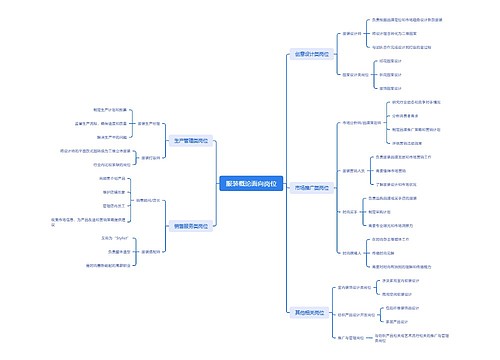

服装概论面向岗位思维导图

U481338081

U481338081树图思维导图提供《服装概论面向岗位》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《服装概论面向岗位》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a6572a359960d97cd7b598ce530c1620