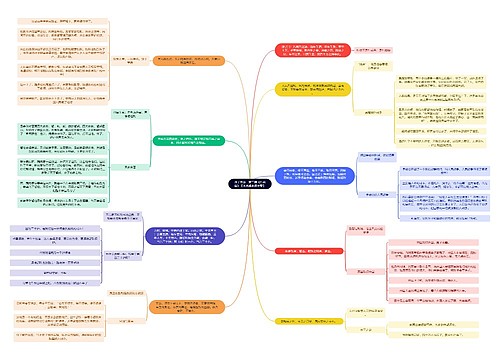

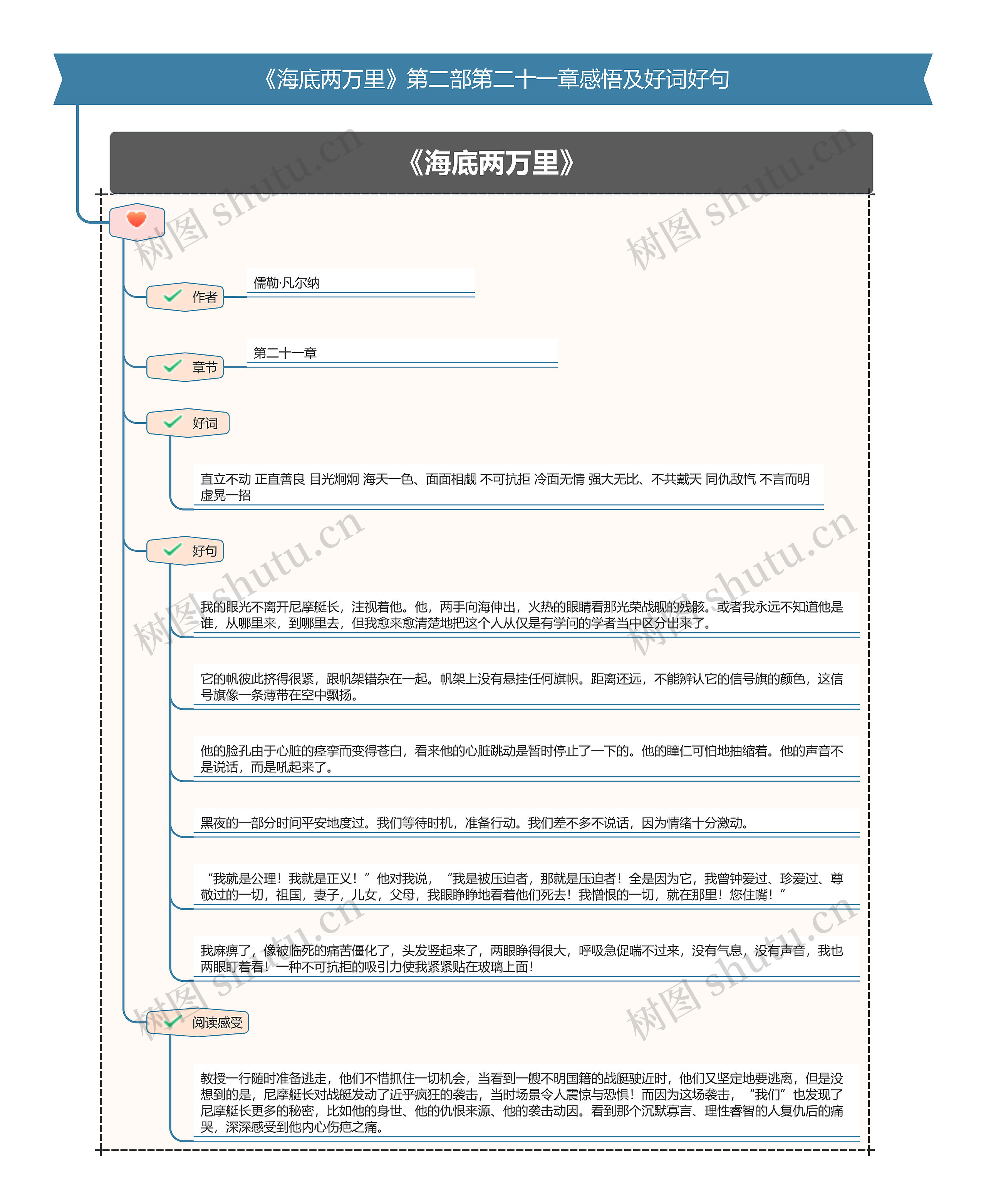

《海底两万里》第二部第二十一章感悟及好词好句思维导图

。

2023-01-13

本章节主要讲述了《海底两万里》第二部第二十一章感悟及好词好句的知识点

树图思维导图提供《《海底两万里》第二部第二十一章感悟及好词好句思维导图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《《海底两万里》第二部第二十一章感悟及好词好句思维导图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:efc407e5e3aa67cce70ceb62009be251

思维导图大纲

相关思维导图模版

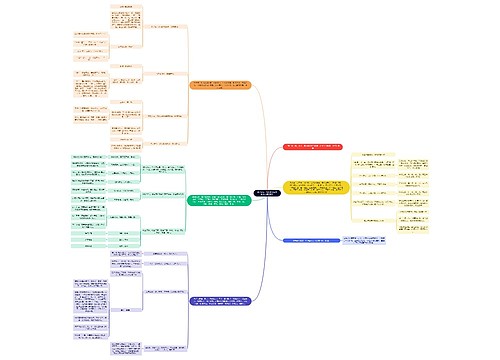

《海底两万里》第一部第八章好词好句及感悟YH思维导图

树图思维导图提供《《海底两万里》第一部第八章好词好句及感悟YH》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《《海底两万里》第一部第八章好词好句及感悟YH》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:d82a6e8fb5dfc07f2797b0f03c533696

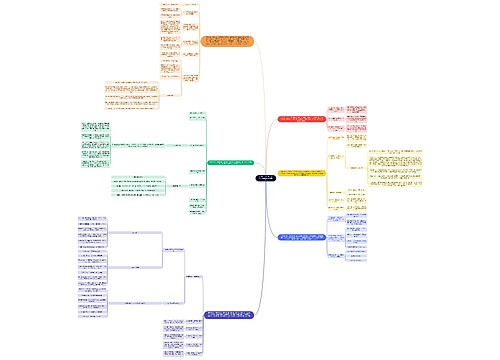

《海底两万里》第一卷第二十三章好词好句思维导图

树图思维导图提供《《海底两万里》第一卷第二十三章好词好句》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《《海底两万里》第一卷第二十三章好词好句》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f91058f0f3e1b85d3ec81ed1936772eb