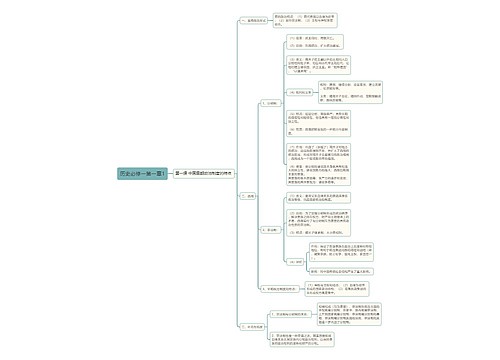

西安大雁塔的历史简介思维导图

心不动则不痛

2023-01-12

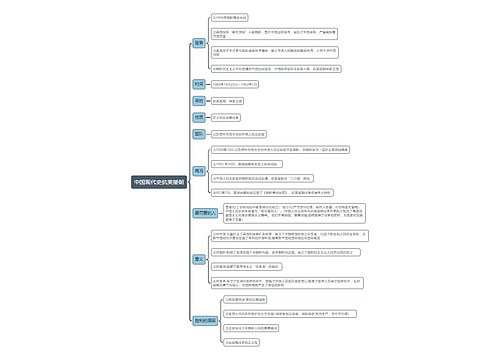

真正的历史是丰富多彩的,喜欢读历史的同学,可能会很轻松地说出很多历史事件和相关人物,但大家可能并不了解他们之间的联系。其实,掌握越多历史常识,对于我们的习越有帮助,我们更容易理解历史书中所描述的历史事件。下面,网小编为大家分享《西安大雁塔的历史简介》,我们一起来了解这部分历史知识。

树图思维导图提供《西安大雁塔的历史简介》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《西安大雁塔的历史简介》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:bed1af86725c13e2cab36a9d8d4e6427

思维导图大纲

相关思维导图模版

904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查思维导图

U633687664

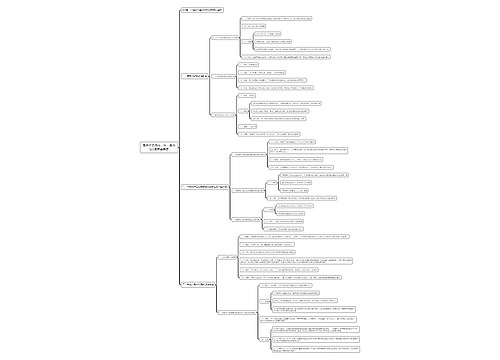

U633687664树图思维导图提供《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《904名中国成年人第三磨牙相关知识、态度、行为和病史的横断面调查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:10b9a8a2dd2fb4593f8130ef16c320fc

9.战斗的基督教思维导图

U582679646

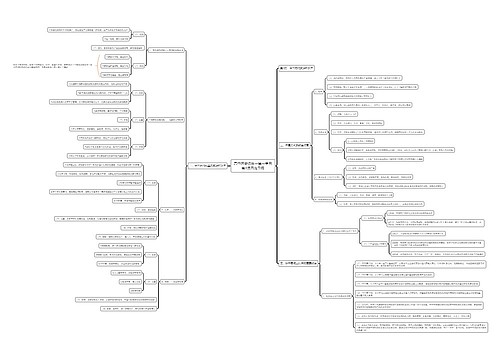

U582679646树图思维导图提供《9.战斗的基督教》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《9.战斗的基督教》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:33d168acd0cd9f767f809c7a5df86e3a