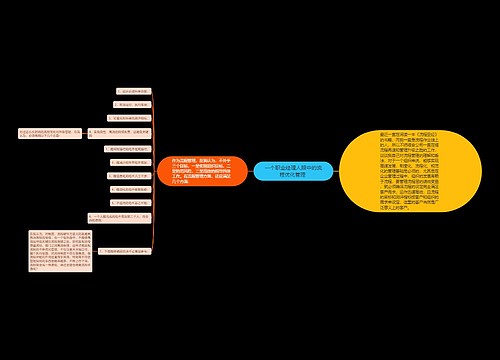

当2015年12月,王石明确表示不欢迎宝能时,舆论一边倒地批评王石:你只是企业的管家,是打工的,怎么还对主人挑三拣四的,这不是**吗?!这是典型的、严重的“内部人控制”!就我观察,凡是资本圈子的人无不持有这样的态度,可称其为资本逻辑。

但有另外一批人,包括秦朔、吴晓波、傅成玉、周其仁等人认为,万科从无到有,从小到大,不仅规模全球第一,而且文化、品牌广受认可,公正、透明,难得的中国好公司,王石及其团队居功至伟,他们根本不是一般所谓的职业经理人(况且王石本有机会成为大股东的),而是企业家,万科几乎就等于他们,把王石这样的灵魂人物赶走,万科将“不万科”了,前途堪忧,甚为可惜。这种观点强调企业家之于企业的重要性,我们称其为企业家逻辑。

两种逻辑之争,可大致化约为“规则or情怀”。相当多的人特别是经济学、法学、金融背景的人非常强调“规则”,甚至鄙夷“情怀”。文明社会自然要讲规则,这是前现代社会向现代社会转变的重要标志,然而如果视“情怀”(可理解为理想、核心价值观、对非财务要素的关注)为敝履,斥其为忽悠和哄骗不明真相大众的工具(这样的情况当然很多),恐怕又走过头了。毕竟,万科的“情怀”是被证明的,也是它在行业中被普遍推崇的主要原因。

在管理学经典著作《基业长青》中,科林斯和波拉斯考察了美国商业史上经营业绩最为卓越的18家公司——他们称为高瞻远瞩公司,得到的一个重要结论就是,与其他企业相比,这些公司都有强烈的使命感,有利润之上的追求,致力于解决人类社会某方面的问题,强调社会贡献。近些年取得巨大成功的苹果、谷歌、特斯拉莫不受到理想、价值观的激励。

两种逻辑之下,企业的价值是不同的。有段时间流行“养猪论”,说办企业不能把它当“孩子”养,应该当“猪”养,养肥了就卖,还可以买别的企业,养肥再卖。这就是资本逻辑,对他们来说,企业是法律实体、财务实体,是一头头“猪”。他们会关心“猪”心里怎么想的吗?开不开心?不会!他们只关心财务收益。KKR、黑石等私募基金就是典型。而企业家逻辑是把企业看作社会实体、生命实体,当“孩子”养,希望“孩子”发展得好,长命百岁。为什么王石反对姚老板?因为他认为两者对待企业的逻辑是不一样的,不是一类人,他不想自己视为“孩子”的万科,成为别人秤砣或屠刀下的“猪”。

逻辑不同,冲突难免。规则之下,企业家处于弱势,常常成为出局者。然而,离开企业家的投资者之于企业会有多大价值呢?如果企业的竞争力受损,这样的权利有何意义?历史已经非常清楚地告诉我们,单纯地坚持资本逻辑不利于企业的发展,“企业是投资者/股东的”的观点早已过时——尽管直到今天大众还普遍这样认为。

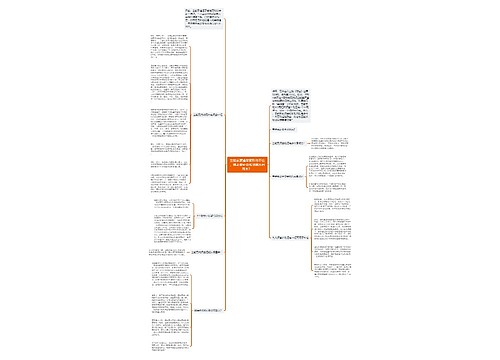

对这个观点的第一次挑战,是在20世纪初。大公司如同雨后春笋,职业经理人阶层借机成为公司实际控制人,并随着股权和期权激励等工具的使用而“双元化”了——既是经理人,又是股东。之后,这样的趋势扩展到管理、技术和业务骨干,乃至普通员工身上。这样的趋势代表什么?代表着是财务资本和智力资本的结合,智力资本的价值得到承认。

更近的挑战发生在过去20年里,一些创业的企业家们,通过特殊的制度设置(AB股、合伙人),掌握了远比股权大得多的控制权。比如,马云和蔡崇信是阿里巴巴永久合伙人,联同其他合伙人控制了阿里巴巴董事会一多半董事的提名(6/9);再如,截至2016年一季度,刘强东持有京东16.2%的股份,但却拥有80.9%的投票权,因为他持有的股份是B类股,每股拥有20倍投票权。换言之,只要刘强东的股份不低于4.8%,就可控制这家公司(投票权超过50%)。

按照传统观点,这是“不公平”的——港交所就是这样认为的,所以它拒绝了阿里巴巴的上市。但AB股制度恰恰就源于以“公平”著称的美国,最初是传媒企业(以保持“新闻独立”的名义),后来在高科技创业企业中广泛采用,Facebook、Google等都有此设计。这意味着什么?意味着相较以往,企业家资本(而不仅仅是一般的智力资本)变得更重要了,对企业的控制权大大增强——再一次地,股东的传统强势地位受到削弱。

利益相关者理论在1980年代的兴起更是给股东至上的观点迎头痛击。它强调企业实际上受到很多利益相关者的影响,除了股东、经理人、普通员工之外,还包括客户、供应商、债权人等,企业要依靠他们才能生存和发展。此时,企业不再是股东的附庸,而是一组股东、经理人、员工、客户等利益相关者之间的契约。

至此,股东的超卓地位被彻底瓦解:他很重要,但不是唯一,甚至在逻辑链条上还处于最后——“客户第一、员工第二、股东第三”。

聪明的投资者非常重视并乐于和企业家建立建设性的关系,由其来经营和管理企业,处理与各方利益相关者之间的关系。巴菲特如此,复星也如此。早几年很多企业多元化失败,后来总结出一条经验法则——“多元化投资、专业化经营、差异化管理”,其实就是要承认专业管理团队的价值,与其合作。

而凡是霸蛮的,以为自己可以搞定一切的,吃亏的可能性更大。中国平安就有这样的倾向,三年前收购上海家化,赶走了葛文耀等原高管,目前公司业绩不佳,最近收购汽车之家,又是把创始人团队赶走,后续如何,尚待观察。

这里特别想补充一句:概念是工具,也是牢笼;某一时段的定律、常识,乃至先进的理论却很可能成为下一阶段的陈词滥调。因此对于一切的认知和概念保持批判性态度,应是合理的,恰当的。对于“企业是谁的”,也应持有这样的态度。

U633687664

U633687664

U582679646

U582679646