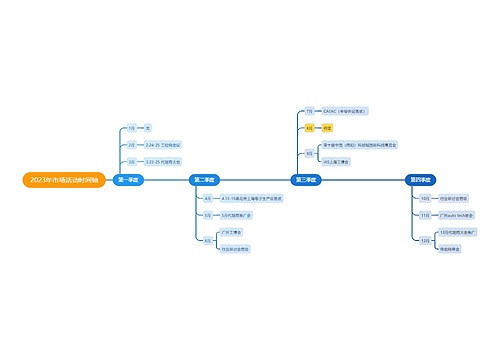

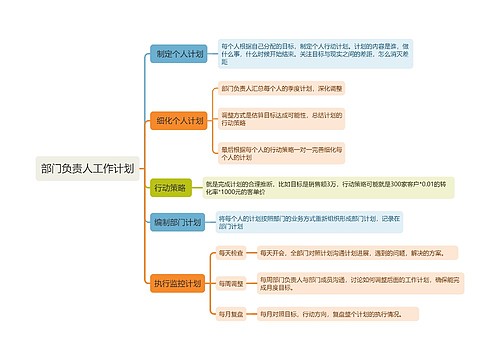

海智计划的工作计划(通用8篇)思维导图

我养你

2023-05-11

海智计划的工作计划(通用8篇)

海智计划的工作计划 第一篇第十六条 江苏省科协国际联络部负责对项目的完成情况、项目经费使用情况进行定期或不定期的监督检查。

树图思维导图提供《海智计划的工作计划(通用8篇)》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《海智计划的工作计划(通用8篇)》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:b5b2cce113de6512fddabd5347738c41

思维导图大纲

相关思维导图模版

海智计划的工作计划(通用8篇)思维导图模板大纲

海智计划的工作计划 第一篇

第十六条 江苏省科协国际联络部负责对项目的完成情况、项目经费使用情况进行定期或不定期的监督检查。

第十七条 项目承担单位应积极配合江苏省科协开展的各项评估工作,在项目结束15天内向江苏省科协国际联络部提交项目总结、绩效自评报告、经费决算和体现项目成果的有关材料,并配合江苏省科协开展项目验收工作。

第十八条 江苏省科协国际联络部牵头组织对项目经费实行绩效考评,考评结果将作为以后年度申报资助经费资格审查的重要依据。

第十九条 考评优秀项目将在下一年度优先考虑资助。验收不合格的项目承担单位将取消未来三年内的申报资格。弄虚作假的项目承担单位将严格依法、依纪、依规予以追究相关责任。

海智计划的工作计划 第二篇

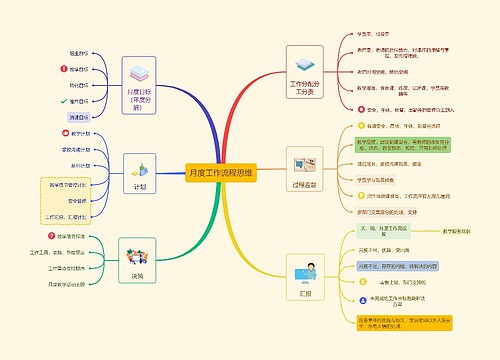

一、本月工作重点

1。结合国庆节,开展_我爱祖国_主题教育活动。

2。组织宝宝开展秋游远足、采集活动。

3。市、中心保教一日活动调研。(角游专题)

4。召开小班家长会;向家长作一次宣传讲座。

5。认真填写好《宝宝成长手册》。

二、本月开展以下主题活动主题活动一:

主题名称:《甜甜蜜蜜》

主题目标:引导宝宝在感知的基础上了解各种甜食的种类与特点,并通过_品尝甜甜的糖果_等活动,让宝宝体验到分享也充满着甜甜蜜蜜的快乐,培养宝宝学习用多种方式表达对成人的爱,理解相互之间的关爱也是一种甜蜜。

主题活动二:

主题名称:《快乐的六个宝》(一)

主题目标:通过活动,使宝宝了解眼、耳、鼻、口、手等感官都具有特定的感知作用,并在活动中真正获得真切具体的感受和体验。帮助宝宝感受保护感官的重要性,使宝宝学会一些自我保护感官的方法,养成良好的保护习惯。

三、家长工作

1。家长和孩子一同收集不同的种类,不同味道的糖果等,让孩子在进行相应活动时带到宝宝园。

2。和孩子一同去超市看看各种各样的甜食,了解各种甜食的名称及种类。

3。培养孩子餐后漱口和刷牙的良好习惯。

4。提供机会,让孩子参与自我服务,如自己洗脸、洗脚,自己穿脱简单的衣裤、鞋袜等。培养孩子的自我保护意识和爱清洁、讲卫生的好习惯。

5。尽可能地让孩子运用各种感官感知事物的属性。...

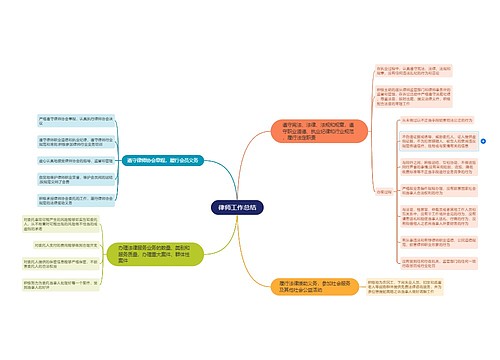

海智计划的工作计划 第三篇

第一条 为深入贯彻落实中央和省委人才工作会议精神,加强对各类创新主体海外引才工作的引导和支持,提高国际交流与合作项目成效和财政预算使用效益,根据《_预算法》、《江苏省省级财政专项资金管理办法》等相关规定,制定本办法。

第二条 本办法适用于符合申报条件的各类创新主体围绕"海智计划"宗旨开展的各类国际交流与合作项目,包括:海外引才,国际技术转移,国际性学术、科普、决策咨询活动及创新性工作。

第三条 项目由江苏省科协国际联络部牵头管理,主要职责包括:

(一)依据年度海智重点工作计划制定工作方案。

(二)组织开展项目申报、专家评审,确定资助项目或提出资助项目建议。

(三)指导、监督项目执行。

(四)组织开展项目验收和绩效评价。

海智计划的工作计划 第四篇

第十一条 项目资助经费来源于年度省级财政项目拨款。须专款专用,单独核算。

第十二条 项目资助经费根据项目合同书约定拨付,如发生经费结余情况,须书面报告有关原因,江苏省科协国际联络部按照相关财务规定进行研究并提出意见。

第十三条 项目资助经费开支范围包括:

(一) 会议组织相关费用:场地、会场设备租赁及资料费等。

(二)食宿费。

(三)交通费。

(四)报告人讲课费。

(五)按照国家有关规定允许支出的其他费用。

第十四条 项目经费参照《_预算法》、《江苏省省级财政专项资金管理办法》中规定的相关标准支出,项目承担单位应加强财务管理和会计核算,不得超范围、超标准支出。

第十五条 如项目中止,除经核准开支的经费外,其余下拨经费应及时退还江苏省科协。

海智计划的工作计划 第五篇

第一章 总 则

第二条 为深入实施中国科协海智计划,全面助力深圳市战略性新兴产业和未来产业发展,加快推动国际科技、产业创新中心建设,深圳市科学技术协会(以下简称为深圳市科协)在符合条件的高校、科研院所、产业园区以及大中型企业创建深圳市科协海外智力为国服务行动计划工作站(简称深圳海智工作站)。深圳海智工作站是中国科协海智计划的重要组成部分,是更好地为深圳经济社会发展和实施创新驱动发展战略提供海外智力支撑的重要平台,是推动深圳集聚国际化人才,促进海外创新资源向深圳流动和转移的重要举措。

第三条 深圳海智工作站的主要任务是,充分利用中国科协、广东省和深圳市科协海智计划工作优势,广泛联系海外科技团体和科技人才,组织开展招才引智、学术交流、技术引进、成果转化、人才评估、项目合作等,为海外科技人才团队落地深圳开展创新创业提供服务。

第四条 为保证科学、务实和有序地建设深圳海智工作站,加强考核、管理和服务等工作,制定本办法。

第五条 深圳市科协直属事业单位深圳市科技交流服务中心负责深圳海智工作站的申报受理、考核管理和服务工作。

第二章 申报和审批

深圳市科协常年接受申报,分批进行审批。

第六条 申报建立深圳海智工作站单位(以下简称为建站单位)应具备以下基本条件:

(一)深圳市高校、科研院所,在深圳市注册、具有独立法人资格的企业、产业园等;

(二)积极开展海智工作,有专(兼)职工作人员从事工作站的管理与服务,有办公场所和专项工作经费;

(三)制定有深圳海智工作站相关工作的规章制度及明确的工作任务,已与海外高校、科研机构、科技企业、科技社团、留学生组织等建立长期稳定的合作关系,有明确的科技创新方向或成果转化任务;申报建站的企业,应是规模以上企业或高新技术企业,有明确的技术创新需求和技术合作项目,有自己的研发团队。

第七条 申报单位须提交以下材料:

(一)申请书(包括设立深圳海智工作站的目的、优势、保障条件、工作计划、预期目标等);

(二)《深圳市科协海外智力为国服务行动计划工作站申请表》;

(三)商事主体营业执照或事业法人登记证和法定代表人身份证复印件;单位主要负责人、海智工作站负责人及海智工作管理团队的介绍材料;

(四)盖章版承诺书;

(五)上年度财务审计报告复印件;

(六)其他证明材料。

以上材料一式三份,复印件需加盖申报单位公章,A4纸双面打印/复印,非空白页(含封面)需连续编写页码,装订成册(胶装),在书脊处注明单位名称。

第八条 审批程序

(一)申报单位向深圳市科协提出申请并提交上述第七条材料(电子版提交,原件盖章送达或邮寄),申报材料由深圳市科技交流服务中心受理审核。

(二)材料审核合格后,深圳市科技交流服务中心组织现场考核。

(三)对符合建站条件的申报单位,经深圳市科协办公会批准同意后,授牌"中国科协海智计划广东(深圳)基地海智工作站"。

第三章 运行和管理

第九条 建站单位是深圳海智工作站的管理主体,负责日常运行经营。

第十条 建站单位享有可优先申请成为深圳市科协团体会员的权益。深圳市科协根据工作计划和实际需求,结合中国科协、广东省和深圳市科协的资源,支持深圳海智工作站开展招才引智、国际交流活动,支持其科技人员开展创新创业。

第十一条 深圳海智工作站应积极了解本地区、本单位、本部门科技经济发展、产业升级等方面的综合需求,认真做好海外科技人才、技术、项目的调查收集工作,因地制宜构建联络海外高层次人才的信息平台和服务海外高层次人才创新创业的工作平台。

海智计划的工作计划 第六篇

根据三月的工作,总结出一些心得,希望四月份借此把工作做的更好,归纳起来主要有以下几点:

1、保持一颗良好的心态很重要。良好的心态是一个销售人员应该具备的最基本的素质,良好的心态也包括很多方面。控制情绪我们每天工作在销售一线,面对形形色色的人和物,要学会控制好自己的情绪,不能将生活中的情绪带到工作中,以一颗平稳的心态去面对工作和生活。宽容心人与人之间总免不了有这样或那样的矛盾事,同事、朋友之间也难免有争吵、有纠葛。只要不是大的原则问题,应该与人为善,宽大为怀,学会宽以待人。上进心和企图心:上进心,也是进取心,就是主动去做应该做的事情,要成为一个具备进取心的人,必须克服拖延的习惯,把它从你的个性中除掉。企图心,当_产生的时候,就会产生企图心;如何将企图心用好,必须好好的学习。

2、不做作,以诚相待,客户分辨的出真心假意。得到客户信任,客户听你的,反之你所说的一切都将起到反效果。

3、了解客户需求,第一时间了解客户所需要的,做针对性讲解。

4、推荐房源要有把握,了解所有的房子,包括它的优劣势。做到对客户的所有问题都有合理解释。

5、保持客户关系,每个客户都有各种人脉,只要保证他们对项目的喜爱,他们就会将喜爱传递。

6、确定自己的身份,我们不是在卖房子,而是顾问,以我们的专业来帮助客户。多与客户讲讲专业知识,中立的评价其他楼盘,都可以增加客户的信任度。

7、在销售经理的带领下,与同事团结协作,完成公司四月份的销售目标。

海智计划的工作计划 第七篇

2015年,秉承着"不求所在,不求所有,但求所用"理念,由湖北省科协牵头,联合东湖高新区、中国地质大学(武汉),委托武汉地质资源环境工业技术研究院运营的国家海外人才离岸创新创业基地(武汉)扬帆起航。离岸基地持续探索建立与世界接轨的柔性人才引进机制,奋力打造中国科协"海智计划"升级版,助力海智工作迈向新阶段。

2018年11月"华创会"海智专场——长江经济带水资源保护与利用高端圆桌会议,邀请挪威科学与文学院院士许崇育、中国工程院院士张勇传、郑守仁、茆智共同探讨,形成《关于长江经济带水资源保护与利用若干问题的报告》,得到湖北省政府领导批示,后转交省污染防治攻坚战指挥部办公室提出具体实施举措并实施。2019年11月海智助力"芯动力"专场会议,邀请美国工程院院士、美国耶鲁大学教授马佐平,英国皇家工程院院士、英国帝国理工学院教授林建国,中国科学院院士、华中科技大学教授熊有伦共同探讨,形成《湖北省"芯"产业发展的建议》,获得省领导的重要批示,为加快"芯"产业在湖北省高质量发展做出积极贡献。2021年11月海智助力清洁能源产业发展专场会议,邀请美国工程院院士、宾夕法尼亚州立大学教授Derek Elsworth,美国人类生态研究院院士、俄罗斯科学院外籍院士李百炼,欧洲科学及艺术院院士、瑞典皇家理工学院及梅拉达伦大学教授严晋躍,中国科学院院士、中国地质大学(武汉)校长王焰新,中国工程院院士、中国科学院武汉岩土力学所研究员杨春和,中国科学院院士、武汉大学教授夏军,武汉大学土木建筑工程学院院长、教授刘泉声等多位院士专家作主旨报告、围绕"碳达峰碳中和"及清洁能源产业发展开展高端对话,形成的《关于进一步推进湖北省绿色产业发展》专家报告,得到省政府主要领导同志批示。

省科协"海智专家荆楚行"活动作为一个有影响力的知名品牌,几年来先后走进武汉、荆门、宜昌、襄阳和孝感、荆州、仙桃等地,先后邀请了20多位海内外知名院士专家来鄂交流合作,有力促进了湖北人才强省战略的深入有效实施,为湖北国际人才高地建设增加了新的渠道与平台。

襄阳市科协坚持以海智工作站为抓手,着眼襄阳市人才规划、产业需求和企业技术需求,千方百计拓展海外人才联系渠道,开展学术交流和科技经济合作。2013年,湖北省首家中国科协海智基地在襄阳高新区成立。2021年,湖北省首个地市级国家海外人才离岸创新创业基地(武汉)工作站"落户"襄阳。2022年将海智工作站建设纳入市人才专项经费,进一步推进"海智计划"工作开展,现已建立市级海智工作站18家。截至目前,襄阳共举办"海智专家荆楚(襄阳)行"活动以及海智助力"科创中国"建设专场活动12场次,邀约海智专家82名,在襄阳创新创业项目近30个,重点紧盯北欧创新产业平台、高端智能装备及集装箱式充电堆和大型充电桩等项目,力求落实落地见效,实现多方联动合作共赢,有效助力了襄阳创新驱动发展和全市经济建设。

2017年以来,宜昌市科协坚持"以活动显特色、以特色出亮点、以亮点带全面"的思路,积极开展各类特色海智活动,打造海智工作突出亮点,营造海智工作良好氛围,有效带动和促进了海智工作的全面提升。在中国科协和省科协的支持下,宜昌市科协先后主办和承办了2017年"长江经济带人才·产业·城市协同发展论坛人才分论坛——海智专家宜昌行"、"2018年湖北省科协产学研对接暨海智专家荆楚行"、"2018年海外赤子宜昌行"、2019年"海智专家荆楚行"宜昌分会场、2020年第二届"世界茶叶质量安全与美好生活"高峰论坛、2021年"海智专家荆楚行"宜昌分会场暨海智专家项目推介交流会等活动,80名海智专家参与各项活动,与企业签订合作协议34项。2016年,宜昌海智基地获评中国科协海智工作先进单位。目前,建有市级海智工作站3家。

荆门市科协积极承办第二届湖北省海智菁英创新峰会暨2017年海智专家荆门行活动,邀约海智专家37人,对接项目30个,签约28个。举办8场海智交流对接活动,邀约海智专家80人,对接项目34个,签约24个。成功创建中国科协海智计划湖北荆门工作基地和湖北省荆门市海智(离岸创新)工作站。通过海智专家荆门行活动,一批海智专家与荆门地方企业不断加强对接合作,助力企业技术转型升级和地方经济高质量发展。

2016年,国家海外人才离岸创新创业基地(武汉)正式挂牌后,已在海外设立了4个工作站点,与20多个海外科技社团紧密合作。目前,省内已建立了7个中国科协海智计划工作基地和10个湖北省海智(离岸创新)工作站,进一步夯实了湖北海智工作组织基础,全面提升引进海外优秀人才工作的水平和质量,为湖北创新发展提供有力的海外人才和智力支撑,使海智计划发挥重要作用。

稳步推进 高质量项目赋能发展

随着湖北省海智对外交流工作的深入,集聚全省海智磅礴力量,一批海外专家深度参与的高质量项目正在稳步推进。

武汉地质资源环境工业技术研究院作为省市校共建的科技产业创新发展驱动器,在省科协的支持下,承接国家海外人才离岸创新创业基地(武汉),依托"海智计划"对接引进海外资源,以技术、资本、产品、产业运营四线,构建极具竞争力的氢能产业体系,构筑人才、技术和产业集群高地,推动湖北、武汉打造"中国氢能第一极"。工研院全面布局氢能源产业链,在整车制造、燃料电池电堆制造、燃料电池系统集成、储氢供氢四大板块,面向全球整合氢能产业创新资源项目,已初步构建有全球竞争力的氢能产业生态。2018年9月,由"泰歌号"承担的武汉首条氢能公交示范线359路试运行路线正式开通,武汉首座加氢站宣布启用。工研院旗下武汉格罗夫氢能汽车有限公司诞生之日起就引入世界一流设计力量,致力于打造中国高端氢能乘用车品牌,打造全新氢能汽车,展现走向世界、国际化的追求。

2019年4月,面向全球发布格罗夫品牌,格罗夫两款乘用车车型在上海车展发布,上图车型为高端轿跑车型

2021年4月19日,格罗夫在第十九届上海国际车展发布了全新氢能商用车牌——中极氢能汽车,展出了氢能重卡和氢能物流车。

49T中极氢能重卡

中极氢能高端城市物流车

2019年4月17日,来自意大利都灵、有着传奇色彩的宾尼法利纳设计公司合作的首款面向量产设计的氢能乘用车自主品牌格罗夫全系车型于上海国际车展全球首发,产生广泛影响力。11月13日,公司与德国FEV集团,在北京签署氢能乘用车系统量产开发合作协议,共同致力打造具有全球市场竞争力的格罗夫氢能乘用车。根据协议,双方将围绕格罗夫量产车型,在整车系统开发、动力系统集成、整车电气架构平台构建等方面开展全方位合作。FEV将基于氢能乘用车的特点,提供定制化整车量产开发和工程技术服务。2021年4月19日,公司重磅亮相2021上海国际车展,正式发布全新氢能商用车品牌——中极氢能汽车,首款量产49吨氢燃料电池6X4半挂牵引车中极——天枢、氢能高端城市物流车中极-天玑全球首发。在氢能全产业链方面,格罗夫不断完善在氢能源制备、储运、发动机应用以及整车制造等领域的布局。未来,格罗夫计划在京津冀、珠三角、长三角等国家氢能汽车重点推广应用区域全面布局,打造产业链龙头企业的聚集效应,带来覆盖全产业链的产业经济效益,努力成为氢能汽车时代全球引领性企业。

中国科协海智专家金星教授,携中科领航汽车电子研发项目落户武汉,实现平台共建和资源共享,助力地方产业集聚发展。襄阳骆驼集团新能源电池有限公司引进美国杨骏兵博士为首的电池科学家团队,自主创新硅负极材料大幅提高锂电池能量密度。英国利物浦大学刘明教授团队与荆楚理工学院合作开发新型吸附甲酫笼状物,获英国工程和自然研究会基金支持,现已在荆门投入试生产。

在武穴市海智(离岸创新)工作站的积极引荐下,"海智计划"专家美国休斯敦伊诺生物医药集团首席执行官尹星博士亲临武穴湖北富之源生物科技有限公司现场考察指导洽谈合作,依托其在国内创办的南京尧玥生物科技有限公司研发中心平台与湖北富之源生物科技有限公司就微生物菌种研发生产及生物大产业合作达成共识。海智专家自主研发的生物信息大数据分析和管理平台的技术创新,优化和完善活性复合微生物菌种的比例和配方将帮助武穴富之源生物公司完善微生态产品在现代生物农业和生物环保环境治理医药健康等领域填补相关产业空白。

为响应加快推进武汉具有全国影响力的科技创新中心的建设,湖北省科协将进一步创新工作内容和工作方式,切实发挥科协在引进海外高层次人才工作中的窗口作用,敞开大门招四方之才,努力将湖北打造成为全球科技人才的聚集地,科技成果转化的枢纽,高新技术产业孵化成长的重要基地,为海外人才施展才能、实现事业梦想提供广阔舞台。

来源:武汉科技报

记者:郑莉莉 张宇驰 任文

通讯员:安明山 毛柳

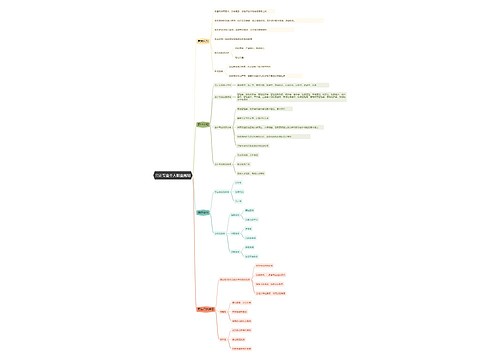

海智计划的工作计划 第八篇

第四条 项目发布。江苏省科协国际联络部依据年度海智重点工作计划制定工作方案,并于年初发布项目申报通知。

第五条 项目申报。申报单位应根据相关要求按时提交申报材料,申报单位及项目应符合以下条件:

(一)申报单位应具有独立法人资格,原则上为所属省级学会、省科协直属事业单位、设区市科协、海智基地和离岸基地以及省海外人才创新创业联盟理事单位。

(二)申报单位一般应有配套资金支持。

(三)申报项目应为服务"海智计划"工作的会议(论坛)、培训、项目路演、双创大赛、海外引才、研究性课题及学术科普活动、国际技术转移的数字平台建设等。

(四) 申报项目原则上应在当年10月30日前实施完成。

第六条 专家评审。建立"海智计划"资助项目评审专家库,每年从专家库中抽取相关专家对申报项目进行评审,提出、形成拟资助项目清单。

第八条 报批。按照江苏省科协有关规定报领导批准。

第九条 签订合同。评审结果批准后,与项目申报单位签订项目合同书并办理相关经费拨付手续。

第十条 项目实施。项目承担单位在项目实施过程中,需严格遵守相关规定,无特殊原因,项目不得中止或延期执行。因疫情等不可抗拒因素延期的,应提交书面申请报告。

查看更多

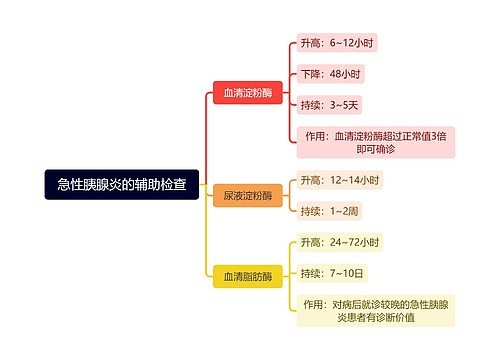

急性胰腺炎的辅助检查思维导图

U979745175

U979745175树图思维导图提供《急性胰腺炎的辅助检查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《急性胰腺炎的辅助检查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:600cb8253882a4767a368eba75408230

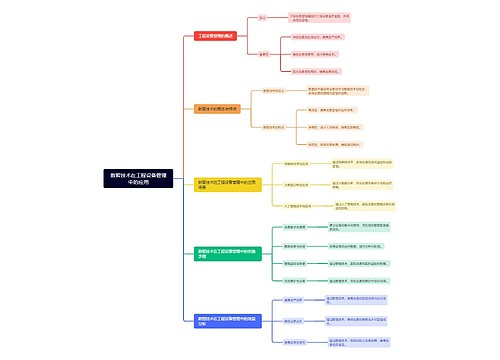

数智技术在工程设备管理中的应用思维导图

U182637395

U182637395树图思维导图提供《数智技术在工程设备管理中的应用》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《数智技术在工程设备管理中的应用》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f9a2de84ad9a9ceebc96385d71be9ebe

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心