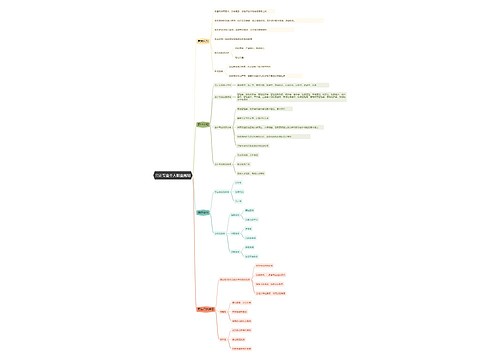

一流学科简介范文精选5篇思维导图

女痞

2023-05-09

一流学科简介范文 第一篇工程安全与防灾学科面向国家战略需求和学科发展前沿,借助地处黄河中下游的区位特点,聚焦国家黄河流域生态保护与高质量发展战略,推进水利与土木、交通、环境、信息、历史等学科交叉融合。

树图思维导图提供《一流学科简介范文精选5篇》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《一流学科简介范文精选5篇》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:22541a2883a3379aaabb7a50c9f5ae88

思维导图大纲

相关思维导图模版

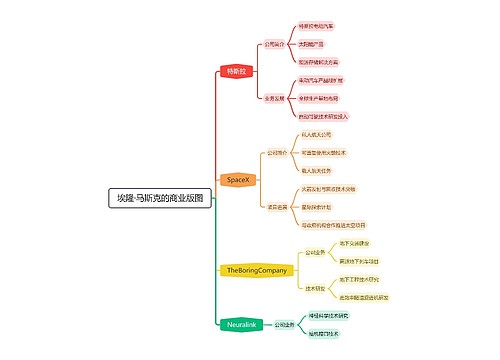

埃隆·马斯克的商业版图思维导图

乐农

乐农树图思维导图提供《埃隆·马斯克的商业版图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《埃隆·马斯克的商业版图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:7464362ac911e8a334867bb3fc7a2346

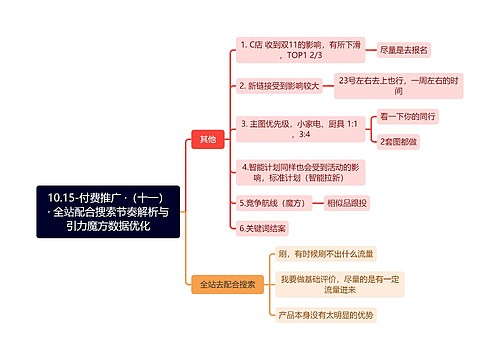

10.15-付费推广 ·(十一)· 全站配合搜索节奏解析与引力魔方数据优化思维导图

U249128194

U249128194树图思维导图提供《10.15-付费推广 ·(十一)· 全站配合搜索节奏解析与引力魔方数据优化》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《10.15-付费推广 ·(十一)· 全站配合搜索节奏解析与引力魔方数据优化》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:ca82ce4ec961ffd61f0a484a5c579820