她走了以后作文通用6篇思维导图

草莓味的你

2023-05-09

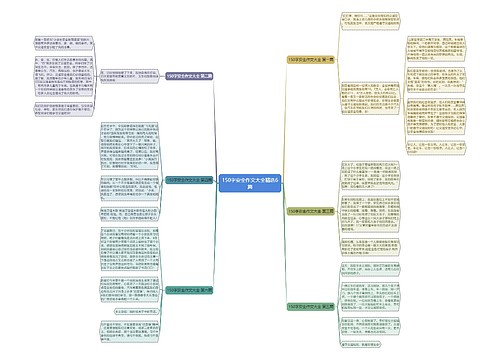

她走了以后作文 第一篇她是静悄悄的来的,也是静悄悄地走的,心里空落落的,连提笔的力气都是在灵魂深处借的。我虽然害怕提笔写下的东西会被她嘲笑是小学生水平,但是现在,她走了,连嘲笑我的人都没有了,心里真是空落落的,没成想她竟已经对我来说是这么重要的了。

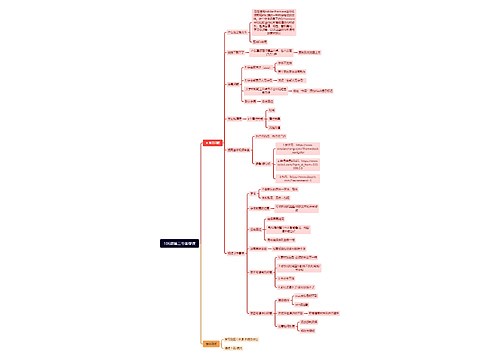

树图思维导图提供《她走了以后作文通用6篇》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《她走了以后作文通用6篇》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:dc647df0d16ed0e34ecea68c9d6393b2

思维导图大纲

相关思维导图模版

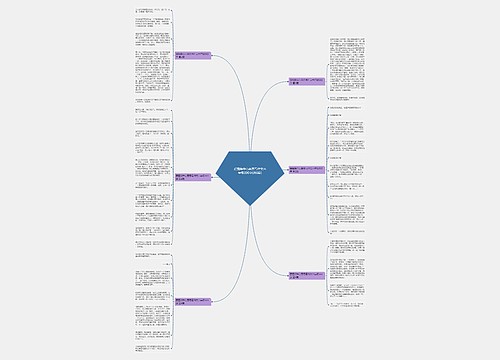

106期第二节答疑课思维导图

U666307183

U666307183树图思维导图提供《106期第二节答疑课》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《106期第二节答疑课》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:a12166d5b8a8a7b53defa7201fa37b09

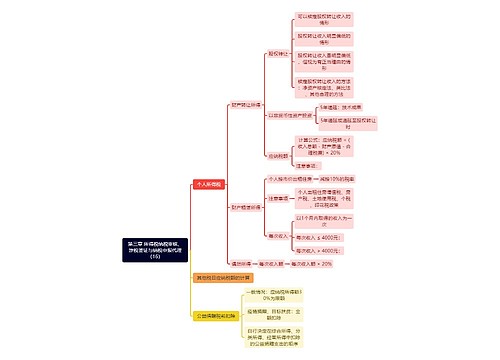

第三章 所得税纳税审核、涉税鉴证与纳税申报代理(16)思维导图

U280380801

U280380801树图思维导图提供《第三章 所得税纳税审核、涉税鉴证与纳税申报代理(16)》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《第三章 所得税纳税审核、涉税鉴证与纳税申报代理(16)》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:850ad411310c3aee78b6c739dfebfffc