家亲情味道作文(共6篇)思维导图

余生愿你常欢笑

2023-05-09

家亲情味道作文 第1篇家是什么样的味道?是温馨的味道?是幸福的味道?是快乐的味道?还是亲情的味道?……家的味道是无穷无尽的。家的味道是充满菜香味的。

树图思维导图提供《家亲情味道作文(共6篇)》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《家亲情味道作文(共6篇)》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:4715409e2d6ca01c7bab02824d8211bf

思维导图大纲

相关思维导图模版

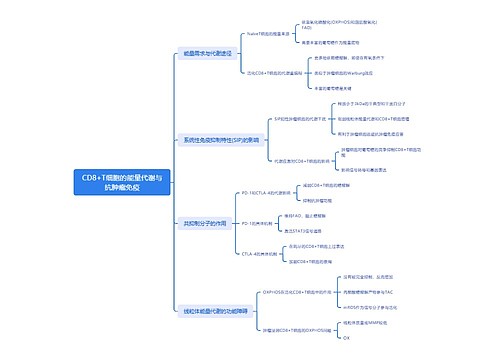

CD8+T细胞的能量代谢与抗肿瘤免疫思维导图

U182035684

U182035684树图思维导图提供《CD8+T细胞的能量代谢与抗肿瘤免疫》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《CD8+T细胞的能量代谢与抗肿瘤免疫》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:42a6320ae3aa37ad1fcd290ee45a5b0b

搭建平台 共铸舞台 躬身讲台 — 2023年全国职业院校技能大赛教学能力比赛评析思维导图

U229095629

U229095629树图思维导图提供《搭建平台 共铸舞台 躬身讲台 — 2023年全国职业院校技能大赛教学能力比赛评析》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《搭建平台 共铸舞台 躬身讲台 — 2023年全国职业院校技能大赛教学能力比赛评析》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:97f4c16fdb589990df9ad7dcf88138f8