最美的风景作文400字七年级(汇总12篇)思维导图

心不动则不痛

2023-05-09

最美的风景作文400字七年级 第1篇星期天,是我闲暇的曰子。我拿起画笔,在**的纸上漫无目的地画着。或许,那是奶奶留下的永远抹不去的虹。炎热的午后,窗外声声蝉鸣伴着即将*的电扇的嘈杂。我生气的扔下手中的笔。我多想吃根*棍。您似乎明白了一切,摸一摸口袋,立马冲出家门。

树图思维导图提供《最美的风景作文400字七年级(汇总12篇)》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《最美的风景作文400字七年级(汇总12篇)》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:233e5f18419a492b9cad9322f9f38b84

思维导图大纲

相关思维导图模版

《数字教育平台开发项目策划》思维导图

U482242448

U482242448树图思维导图提供《《数字教育平台开发项目策划》》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《《数字教育平台开发项目策划》》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:d6437326e3e07ecf1e5e178ba84d0100

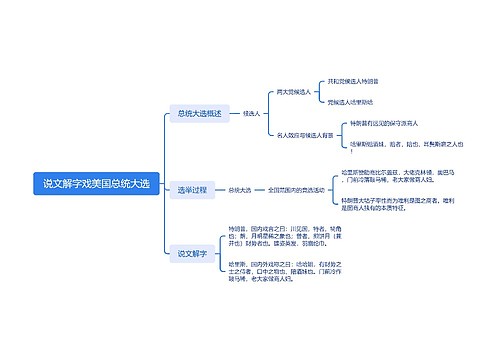

说文解字戏美国总统大选思维导图

fishfol

fishfol树图思维导图提供《说文解字戏美国总统大选》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《说文解字戏美国总统大选》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:062e27e31bfd81ad6f3ed78f2a4c7de2