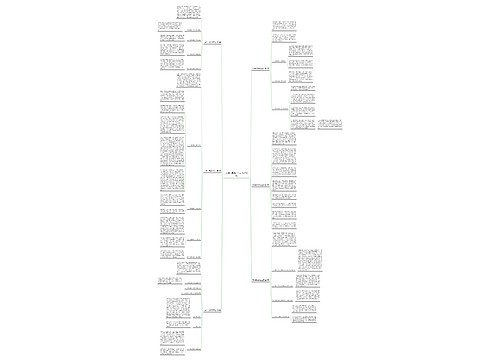

25.生活中,人们总在努力创设各种"连接",而有人认为保持一定的"间隔"更为重要。对此,你怎么看?请写一篇文章,谈谈你的认识与思考。

鲁迅先生曾言:"无数的远方,无数的人们都与我有关。"我与他人、世界有关,因而在生活中,人们总是努力创设各种"连接",而有人认为保持一定的"间隔"更为重要。我以为不然。

因而有人认为保持一定的"间隔"更为重要。诚然,保持"间隔"确实能够避免生活中的"连接",但难道是如同陶渊明的归隐山林,与世隔绝?并非如此,我认为"间隔"是在一定情况下,个体的内心能够跳脱出纷繁的"连接",正视己身,正视己心,关注一下内心与自我。

尼采认为每个人都有属于自己的良辰吉日。当我们能够正视并关注自己的内心与自我,你进行了思考,你反复思索自己的所得与过去。等于是短时将自己与周遭事物"间隔"开来,这期间的自省与感悟使我们更明晰自己的不足,明晰我与想成为的我之间的差距,能获得更加清醒的自我认同与自我认知。所谓保持一定的"间隔"就是苏格拉底的省察人生。

那个这个"间隔"究竟欲何为?我想,这个"间隔"在提升我们个人的同时最终目的仍是"连接"这个世界。人的社会属性致使人类不可能永远保持"间隔",在这个世界为整体的认知下,个体所存在的意义其实就是个体与他人,与这个世界间的"连接"与承担。

"连接"与"间隔"并非相互对立的概念,我认为,个体在"间隔"中的所思所感反而更加促进人们在生活中更加努力地创设"连接",实现"间隔"与"连接"的转化。

此时的我们也从"工具理性"上升到"价值理性",它是以人为目的的一种动态过程。"间隔"于我们个体有益,而"连接"则是造福于人类于世界整体。

屠呦呦的团体也经历了"间隔",他们几百次的失败换来了最终成功的"连接";西方哲学家维特根斯坦终其一生在努力"连接"个体与世界,承担命运交付与他的天赋与责任。面对困难与现实命运,他们用努力和在"间隔"中的反思取得与世界的"连接"。

"间隔"确实重要,但两者的转变才是最终目的,让我们用在"间隔"中的反思与所感作为动力,更努力地创设"连接"!