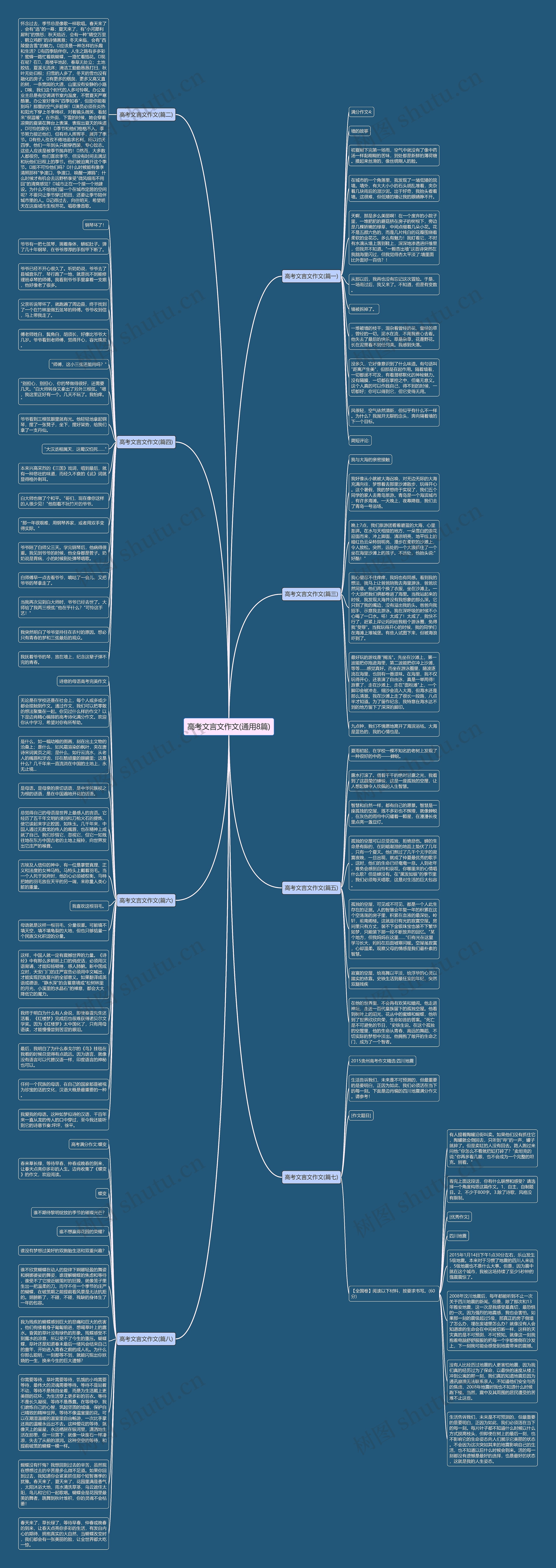

高考文言文作文(通用8篇)思维导图

以为你会等我

2023-05-09

高考文言文作文(篇一)满分作文4:墙的故事初夏刚下完第一场雨,空气中就没有了像中药汤一样黏糊糊的苦味,到处都是新鲜的薄荷糖。摸起来丝滑的,像丝绸刷人的脸。在城市的一个角落里,我发现了一堵低矮的院墙。墙外,有大大小小的石头胡乱堆着,夹杂着几块雨后的湿沙泥。出于好奇,我抬头看着墙。这很难,但低矮的墙让我的眼睛睁不开。

树图思维导图提供《高考文言文作文(通用8篇)》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《高考文言文作文(通用8篇)》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:d30cc5cadc7607a7ebd5dfbdc974bef3

思维导图大纲

相关思维导图模版

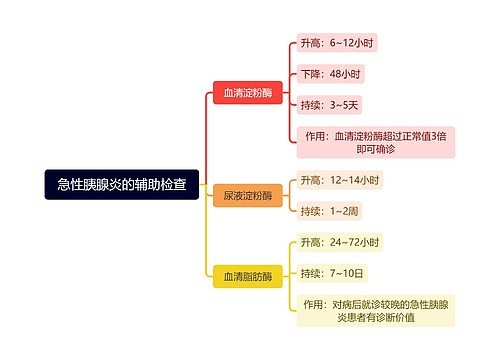

急性胰腺炎的辅助检查思维导图

U979745175

U979745175树图思维导图提供《急性胰腺炎的辅助检查》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《急性胰腺炎的辅助检查》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:600cb8253882a4767a368eba75408230

title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图思维导图

U880271396

U880271396树图思维导图提供《title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《title: 2024-11-8未命名文件 tags: 影像诊断与手术后符合率统计与分析报告鱼骨图》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:f19c198bf7435acf7735ee5051a89d7b