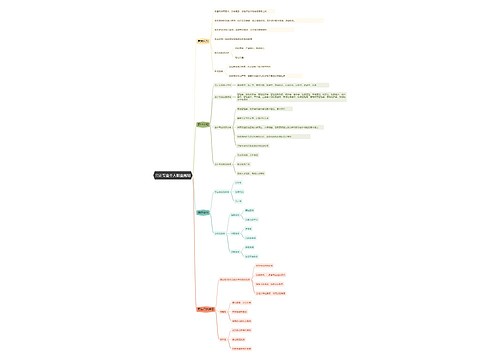

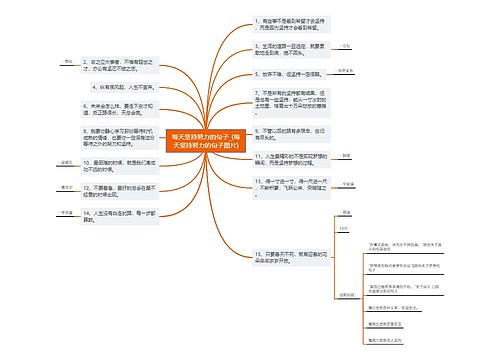

成都2022一诊作文范文(精选13篇)思维导图

无人在意

2023-05-09

成都2022一诊作文范文(精选13篇)

成都2022一诊作文范文 第一篇来到成都的第一天,我们就来到了武侯祠。武侯祠是纪念刘备和诸葛亮的地方,后来又叫“汉昭烈庙”。内有三大镇馆之宝。第一是三绝碑,第二是攻心联,第三是诸葛鼓。起初祭祀诸葛亮的地方是不在这里的,但是由于百姓常常去祭祀诸葛亮而不去祭祀刘备,并且当时刘备的职位比诸葛亮高。

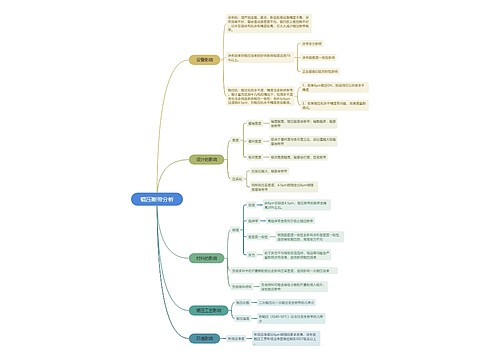

树图思维导图提供《成都2022一诊作文范文(精选13篇)》在线思维导图免费制作,点击“编辑”按钮,可对《成都2022一诊作文范文(精选13篇)》进行在线思维导图编辑,本思维导图属于思维导图模板主题,文件编号是:b8c46b0a134839beece72eef76853148

思维导图大纲

相关思维导图模版

成都2022一诊作文范文(精选13篇)思维导图模板大纲

成都2022一诊作文范文 第一篇

来到成都的第一天,我们就来到了武侯祠。

武侯祠是纪念刘备和诸葛亮的地方,后来又叫"汉昭烈庙"。内有三大镇馆之宝。第一是三绝碑,第二是攻心联,第三是诸葛鼓。起初祭祀诸葛亮的地方是不在这里的,但是由于百姓常常去祭祀诸葛亮而不去祭祀刘备,并且当时刘备的职位比诸葛亮高。为了让百姓也能祭祀刘备,因此就把祭祀诸葛亮的地方也迁至于此,也就是武侯祠。

武侯祠的第一大镇馆之宝是唐朝的"三绝碑"。它之所以被称为"三绝"的原因有三点:第一点,这个碑是由裴杜写的文章;第二点,这个碑上的字是由著名的书法作家柳宫绰来提写的;第三点,这个碑是由唐朝时期最好的石匠鲁健来镌刻的。它因此而被称为"三绝碑"。

武侯祠第二大镇馆之宝是攻心联。全文为:能攻心则反侧自消,从古知兵非好战;不审时势即宽严皆误,后来治蜀要深思。用自己的话来说,就是:若能以"攻心"策略使对手诚服,则心怀二心,疑虑不安的对立面就会自然消除,从古至今,懂得用兵的人并非好战;不审时度势,政策或宽或严都会出差错,后代治蜀的人要深思这个问题。

武侯祠的第三大镇馆之宝是诸葛鼓。这个诸葛鼓是一个铜鼓,是少数民族的一种炊具。诸葛亮利用他的聪明才智,白天,诸葛亮用这个铜鼓煮饭,到了晚上,就用利用铜鼓声音大、传的远的特点,来进行报警和警示。

这就是一个令我向往的地方,也是一个我最喜爱的地方——武侯祠。

成都2022一诊作文范文 第二篇

8月21日,我们全家一起去四川成都旅行。我们去了乐山,峨眉山,都江堰,映秀,锦里,武侯祠,金沙遗址和熊猫基地。令我印象最深刻的是都江堰,映秀和熊猫基地。

我们先去了都江堰,都江堰是世界上唯一的无坝水利工程,秦国蜀郡太守李冰及其子率众于公元前256年左右修建的。它是由宝瓶口,分水鱼嘴和飞沙堰组成的。三者有机配合,相互制约,协调运行,引水灌田,分洪减灾,具有"分四六,平潦旱"的功效。从此不仅解决了成都平原水患,又保证了当地农业生产的灌溉需要。当我们站在宝瓶口,看着脚下滔滔的江水,不禁感慨于我国古代劳动人民的聪明才智,古老的都江堰至今仍然造福着四川人民。

参观完了都江堰,我们来到了汶川地震损失最严重的映秀,我看到一边是一排排重建的特色的新房子,另一边是留作纪念的倒塌的漩口中学旧址。我听了介绍,知道很多学生都死在汶川地震中,我心里很难受。我去捐了款,还献了鲜花。我长大后要当一名研究地震的科学家,帮助人们减少地震的发生。

最后一天我们参观了熊猫基地,我看到了一群活泼可爱的小熊猫,它们拖着棕黄色的长尾巴在活动场里自由自在的玩。有两只小熊猫好像在说话呢!我还在熊猫动物园里看见了大熊猫,它们长得胖乎乎的,"穿"一件黑白相间的"外套",鼓着又大又圆的肚子,真像个胖墩儿。雪白的脸庞上长着两只黑亮的眼睛,又大又黑的眼眶,就像带了一副墨镜似的,憨态可掬,可爱极了。

这次旅游让我开阔了眼界,增长了知识,收获很多,过得很愉快。

成都2022一诊作文范文 第三篇

来自: 阿来哥88888 > 《作文题目》

0条评论

发表

请遵守用户 评论公约

没有开悟的人都活在自己认知的牢笼里,牢笼的边界就是认知的边界

没有开悟的人都活在自己认知的牢笼里,牢笼的边界就是认知的边界。

当我们没有触碰到牢笼的边界时,是意识不到...

当我们没有触碰到牢笼的边界时,是意识不到...当我们没有触碰到牢笼的边界时,是意识不到自己身处牢笼的……只有当一些人发现自己的牢笼...

帝王蝶是我的名片作文550字

帝王蝶是我的名片作文550字帝王蝶是我的名片作文550字——古轮回,誓言永存。而帝王之蝶的巨大而又华丽的羽翼,要经受的痛苦无与伦比,只为那永久的誓言。我将自己的思绪收回,望了望这黑漆漆的牢笼,...

2019高中语文优秀作文——自我破茧方以重生,待人击茧终为沉沦

2019高中语文优秀作文——自我破茧方以重生,待人击茧终为沉沦阅读下面的材料,按要求作文。如果你等待别人从外打破你,那么你注定成为别...

微精选

所以,记忆是一个牢笼,印象是牢笼以外的天空。

自身的牢笼

自身的牢笼。真正的牢笼都是自己给自己的,只有突破了自身的缺点,才能拜托所有的束缚!

2022届各地作文真题指导系列,话题:边界与打破边界

2022届各地作文真题指导系列,话题:边界与打破边界。题目从两个角度界定边界的含义:"行有所止,言有所界,边界是个体成长的保护墙,...

李泽厚

李泽厚请选中您要保存的内容,粘贴到此文本框。

《我相信》演唱:李泽维

《我相信》演唱:李泽维。

微信扫码,在手机上查看选中内容

微信扫码,在手机上查看选中内容

成都2022一诊作文范文 第四篇

人的一生,都在行走。行走,一个很宽泛的概念,或奔波,或疾驰,带着朝气勃发,风风火火;或漫步,或闲逛,带着一份悠然自得,闲适惬意的心情,走过乡间小涧,步过林阴大道。

这个世界变的太快也太迷离,置身于拥挤的街头,梦幻的霓虹灯眩目闪烁,高耸的大厦似乎迎面压下……喧闹的生活,钢筋水泥构成的世界,人们迈着匆匆的脚步擦身而过,有的只是透着紧张气息,笼罩天空。快节奏似乎已经悄悄上演生活的主基调。行走,步伐快的让人窒息,迷离,麻木。慢点走吧,留一点时间看看天。

散步,我衷爱的生活状态。

脚尖轻轻地拂过大地,缓缓地迈着步子,沐浴夏日夕阳的余辉,静听属于自己一个人的世界里的春夏秋冬,喜怒哀乐。一个人的散步,一个人的旅程,一个人的世界。

带着愉悦散步,感受到的是黄昏的美丽。双手插进口袋,嘴上哼着小曲,陶醉在无限遐想之中。没有了文言文,没有了方程,没有了ABC,把白天无尽的学习暂时抛在脑后,有的\'只是你自己简单的快乐。漫步,一路上看看道路两旁的风土人情,细细品味时代的变迁,也许你会欣然地发现你平常未曾挖掘的惊奇;漫步,一路上迎来熟人的笑脸,报之以淡淡的微笑,用目光进行简单的交流,即便只是擦身而过,也会铭记。郁闷的日子里,多散散步吧!一个人踏上没有目的的行程,用旅途的寂寞打发心中的单调,乏味。深深地呼吸户外的空气,抚摩叶片滑落的瞬间,想象自己已融入了自然的怀抱,抬起头,望望头上叶缝中的天空,零零碎碎,却有那么清澈。在天空的蔚蓝底下,烦恼会不知不觉地从指缝中消逝。

约上三两好友,一起散步,那又是另外一种滋味。大街上一群小鬼打打闹闹,嘻嘻哈哈。大家走成一排,聊聊天,唱唱歌。在黑夜笼罩的世界里,几颗年轻的心互相沟通,互相撞击。华灯初放,我们一遍又一遍地在大桥上来回漫步,昏黄的路灯下,影子忽长忽短交替更迭。我们看天上的皎洁明月,望水中浮动的月影,让人想起"疏硬横斜水清浅,暗香浮动月黄昏"的超然物外的意境。顷刻间,大家默默无语,彼此间的默契演绎得淋漓尽致。

晚饭后,没事的时候,一家三口便一起出去散步。我们会选择远离镇上的喧嚣,来到田野。这有条小溪,我们沿着溪水漫步而上,夏日的气氛总是这么热烈奔放,放眼望去,一片生机勃勃。和父母在一起,总能不由得感到别有的踏实。我说说学校里发生事情,爸爸妈妈拉拉家常,一家人其乐融融。温馨,幸福,在一瞬间,紧紧地包围了我。记得莫怀戚在他的《散步》中写道:"到了一处,我蹲下来,背起了母亲;妻子也蹲下来,背起了儿子。我的母亲虽然高大,然而很瘦,自然不算重;儿子虽然很胖,毕竟幼小,自然很轻;但我和妻子都是慢慢地、稳稳地,走得很小心,好像我背上的同她背上的加起来,就是整个世界。"我拉起父母的手,幸福地走在中间,这就是我的整个世界。

"荣辱不惊,望天上云卷云舒;去留无意,看庭前花开花落。"散步的时候,悄悄地对自己说。

散步,我衷爱的生活状态。

慢点走吧,留点时间看看天。不要吝惜这一会儿时间,停下手中的笔,关掉眼前的电脑,带着另一种心情,出去散散步。看看天空的飞鸟,飘动的白云,你会发现自己的视野一下子从一个高墙所包围的小圈子里跳出来,在蓝天里展翅翱翔。

散步,我衷爱的生活状态。

成都2022一诊作文范文 第五篇

今天我们早早就起床了,吃完饭,就开着车去著名的峨眉山。我们开了两个小时,终于抵达了峨眉山。到了景区人车都太多了!我们车停的很远走了好长的路才到游客中心。到了这里排队买票,然后坐着大巴车来到山脚下的五显岗停车场,这里也停满了车。

我们开始爬山了,第一个路过的是清音平湖,湖水非常平静,像一面镜子倒影着两岸的山、桥和房子。漂亮极了!顺着路走我们来到了双桥清音过了牛心亭、又路过了一线天、来到了自然生态戏猴区。我觉得最有意思的就是自然生态戏猴区,那里有很多猴子,爬上爬下,问人们要吃的。我爸爸给小猴子喂食物,可淘气的小猴子一把抓过爸爸手中的食物,把它扔了出去。这猴子可真淘气,我们给它买的事物他竟然扔了,还白白浪费了5元钱。我们看完了猴子。我们又往上走到了黑龙江栈道。本来要到洪椿坪,时间晚了我们就往回走了,回到了生态戏猴区又看了会猴子就往回走了。

这次峨眉山之旅我知道了峨眉山是我国的四大佛教名山之一,全山有两百多座寺庙,被人们奉为"佛国仙山"。他有"四大奇观":日出、云海、佛光、圣灯。吃完饭,我们回到宾馆睡了一觉,第5天就依依不舍的离开了成都。

这次旅行我发现成都的缺点有:1、有些吃饭的地方不讲究整洁干净。2、公共场所说话声音大。优点有:1、建筑漂亮奇特,比西安发达。我希望他们能改掉缺点,保持优点,不骄傲,不放弃。

成都2022一诊作文范文 第六篇

在重庆玩了一天后,今天早上我们坐上火车,从重庆到了成都。一到成都,我们先到酒店,放下行李,匆匆忙忙地吃了些成都小吃后,就马不停蹄地奔向了成都的大基地。

熊猫基地就像野生园那么大!我们坐上观光车,一路如画。我们首先来到了大熊猫产房,在这里,隔在巨大的玻璃,我们看到了才出生不久的熊猫宝宝们,它们太可爱了,才一点点大,身上的绒毛稀稀松松的,也不知道是不是睡着了,眼睛都还没有睁开。刚出生的熊猫宝宝太娇嫩了,它们都住在一个大大的保温箱里,因为十在是太小了,还不能站起来,只能趴在箱子里互相磨蹭,那肉乎乎的样子,可爱极了!

参观完了月亮产房,我们又去了一号熊猫别墅,别墅好大啊,别墅外面鲜花盛开,绿草成荫,比我们小区的环境好多了哦!别墅里一只成年大熊猫正在那里悠闲地吃着,它看起来笨笨的,事实是大熊猫可聪明了!它把带壳的竹笋拿起来就往嘴里送,居然还能把笋壳干干净净地剥下来丢地上,光吃笋肉,真是太好玩了!

接着,我们又去了其他的熊猫别墅,就想看大熊猫一扭一扭走路时憨憨的样子,我们隔着巨大的玻璃墙跟它打招呼,可是,它们很少动,就这么懒懒的躺在那里,管理员告诉我们,看大熊猫应该上午来,上午是它们活动的时间,下午这个时候它们正在午睡呢!

离开熊猫馆,我们路过天鹅湖,一群美丽高贵的黑天鹅在平静的湖面上自由自在地游戏……

带着小小的遗憾,我们离开了大熊猫基地,回到了成都最有名的宽窄巷子,那里都是很古老的建筑,还有好多吃的玩的,我们在那里一路逛啊一路吃啊,真是开心极了!我和马悦悦都买了一件我们特别喜欢的毛绒绒的大熊猫背心,我们穿上就像两只可爱的大熊猫了!

成都真好玩,以后我们还要再来!

成都2022一诊作文范文 第七篇

七中万达学校 杨文玉

李泽厚自恨平生所研太不'杂"遗憾自己在研究工作中太受限,可毕业于北大哲学系的他,却是涉猎中国思想史、外国持学、美学等学术领境的集大成者。狭而深的专题研究,'专"在精深;宽而广的杂类探究,"杂"在广博。立于时代洪流中的我辈青年,当谨遵先辈教诲,发扬学有专攻、门门可清的学习专研精神,方能在成长路上行稳致远。

"专"是一种把自己想做的事做好的专注!

"门门懂,样样通'的世人常自嘲在时代的大潮里激不起一朵浪花,极力主张"术业要有专攻"。从高中开始的文理分科到大学的专业选择,从各行各业的手艺传承到家族企业的世代辉炫:人才济济的时代,专业的事找专业的人,才靠谱。情牵汉字的语言文字专家王宁,研发杂交稻的农业科学家袁隆平,演绎孔雀舞的舞蹈家杨丽萍,他们,都是一生择一事,倾尽全力专注深讲于各自的领域,方见成效的范本。

有想做的事是一种幸福,把想做的事做好才是人生最好的注脚。立志定向之时的我们,若能寻所好,扬所长。潜心专修,定能增加生命的厚度与深度。

"杂'是一种不惧桃战,生无所息的气质!

"触类旁通'"融会贯通"杂学之人在有限的生命里更多了迎难而上、孜孜以求的勇气和创造开拓的实力。翻开史籍,无教全能的人都是专与杂的典范。因为在认识论、逻辑学、数学、自然科学、工程学等方面颇有建树,墨子才书写了界家学源的传奇;因为诗、书、画、音乐样样精通,王维才创下了"诗中有画、画中有诗'"诗中有禅"的意境。

"杂学'可以带来跨领域的碰撞和灵感能加深我们对所钻研的那一件"精"的东西的理解和感悟。奋然前行的我们,若能迎挑战。拓眼界。应时而学。定能裨补阙漏、增益不能、有所广益。

事实上。有的人终其一生也难有一个专长,更谈不上杂学,追根揭底:不是不能,而是不愿。

"杂"不是选择关系,也不是对错关系,这完全是一个人的平衡问题,属于个人选择。王安石说:'无专精则不能成,无涉猎则不能递也。'"专"是箭,"杂"似弓。只杂不专,弓便无用;只专不杂,箭飞不远。既专又杂,箭飞弓响,才能准确中的。

立志专攻,积极杂学,一个人理想的状态是保持终身学习,这是习得"专技"与"杂技"的秘诀。直面未来的我们,希能在挖掘生命厚度的同时,延展生命的宽度。即使成不了巨人,至少也成了最好的自己!

03

成都2022一诊作文范文 第八篇

成都以小吃著称,查渣面啊、担担面啊、老妈兔头啊等等,都是那儿的特色。作为吃货的我,怎能不去这样一个小吃天堂呢?

成都的宽窄巷子可谓众所皆知吧,这里可以算得上是成都最繁华的街道了。这里小吃很多,但其中的烤猪鼻最引人注目了。猪鼻子里插葱——装象,这烤猪鼻子的就插了俩葱,油褐的猪鼻再配点儿青翠的葱,那卖相贼好了,令人垂涎欲滴!凑近一闻,那香味可诱人了——香醇的猪肉味和着淡淡的蜂蜜味。这么香的气味令我口水"飞流直下三千尺",终于忍不住咬了一口,一口下去,油冒冒的,感觉可棒了!

走出宽窄巷子,近12点,我们一家来到锦城印象吃午饭,这是一家火锅店。一提起火锅,我就会想到四川,因此,火锅成了四川的名片。我们点了平时常吃的鸳鸯锅。可是,锅一端上桌,我们都愣住了——这哪里是鸳鸯锅嘛——正常的鸳鸯锅是辣锅与清汤的比呈1:1形式,而这个鸳鸯锅,清汤只有整个锅的二十分之一,其余全是辣锅!服务员端上来的火锅料和锅中烫煮的食材也很特别。我们常吃的XO酱、花生酱、芝麻酱都没了踪影,只有香油、香菜和蒜泥。我有些不屑——只有这三样调料,你们四川人也太不会吃了吧。我不屑地烫了一根野鸭肠在辣锅里。可是,才咬了一口,我便停住了,太麻了!我赶忙把野鸭肠放进香油里,这才好多了。从那一瞬间开始,我便恋上了香油。

走在成都的街道上,阵阵辣味、麻味扑鼻而来。成都真不愧是个小吃之都。

成都2022一诊作文范文 第九篇

都说成都是一个吸纳百川精华于一身的天府之国,我心仪已久。我们在一个阳光明媚的清晨,开始了成都的游行。

我们搭车来到历史悠久的武侯祠,俗称"三国圣地"。刚进入武侯祠,便是一条黄龙寺的长亭,里面有许多猛将:百战不殆的赵云,勇猛无敌的马超,英勇善战的黄忠,有勇有谋的庞统……看着这些栩栩如生的塑像,我油然而生一种对古代人民辛苦劳动的成果的敬佩之意。

然后我们又来到了三国时的人为我们留下的宝贵遗产。那里有关羽用的青龙刀,有张飞有的长矛,有刘备用的双刀,那里有诸葛亮的塑像,有关羽的戏袍和黄忠的戏袍。看这这些我情不自禁的想起了当年那些乱世英雄。

最后我们又来到了一个僻静而又凉爽,美丽而又碧绿的地方。那里有许多盆栽:高大挺拔的松树,娇艳多姿的小花……有的像婀娜多姿的仙女,多美呀;有的像淘气的孩子,还有的像害羞的女孩……那些盆栽都是用古代的盆子栽的。盆子上还雕刻着一些美丽的花纹,让人看了心旷神怡!

参观了历史悠久的武侯祠,我们又去参观了繁华热闹、古色古香的锦里。那里有四川京剧里才有的脸谱,许多小吃和四川特产,真所谓是玩具、小吃、四川特产一条街。我们还在锦里里买了一些东西,姐姐买了一个手机挂坠,,我买了一把孔明扇。因为我希望我能像孔明已成为皓月之光、日月之辉。我们在哪里还吃了许多小吃呢!特别是冰激凌面条,样子不仅十分新颖,而且价格也十分便宜,真是百闻不如一尝,真令人回味无穷。作文

天色越来越晚了,我们也恋恋不舍地踏上了回家的路程。

成都好吃、好玩的地方还多得数不胜数,希望全世界的人都可以来参观美丽的天府之国——成都。

成都2022一诊作文范文 第十篇

今年暑假,我和爸爸妈妈来到成都,作为诗歌中的"锦官城",这里有非常多的古迹,其中一个就是杜甫曾住过的地方,叫做杜甫草堂,我想起我背过很多杜甫的诗:《春夜喜雨》《绝句》《闻官军收河南河北》等等,所以我们决定到了成都第一站就去这里。

进入杜甫草堂博物馆,更像一个大公园,首先映入眼帘的是一个大大的荷花池,池中的荷叶和锦鲤让我想到一首乐府诗——《江南》,真正看到了"鱼戏莲叶间"的有趣景象。

穿过一座小桥,再往里走几步,远远就看到掩映在竹林中的茅屋,妈妈说,这里是杜甫为避"安史之乱"而到成都时的故居。虽然我还不知道什么是"安史之乱",但我知道《茅屋为秋风所破歌》就是在这里写下的,这让我对唐代的历史又多了几分好奇。

茅屋简朴清净,屋外是杜甫的塑像和《茅屋为秋风所破歌》的诗碑。杜甫的塑像很清瘦,爸爸说这更能体现了诗人神韵和风骨。我还不太明白什么是神韵和风骨,但仿佛从他的诗歌中感受到了一点点。

出来时我看到一些高年级的大哥哥大姐姐在这里做义务讲解员,我也要好好学习,希望以后也能像他们一样学到很多历史知识,再讲给大家听。

成都2022一诊作文范文 第十一篇

8月21日,我们全家一起去四川成都旅行。我们去了乐山,峨眉山,都江堰,映秀,锦里,武侯祠,金沙遗址和熊猫基地。令我印象最深刻的是都江堰,映秀和熊猫基地。

我们先去了都江堰,都江堰是世界上唯一的无坝水利工程,秦国蜀郡太守李冰及其子率众于公元前256年左右修建的。它是由宝瓶口,分水鱼嘴和飞沙堰组成的。三者有机配合,相互制约,协调运行,引水灌田,分洪减灾,具有"分四六,平潦旱"的功效。从此不仅解决了成都平原水患,又保证了当地农业生产的灌溉需要。当我们站在宝瓶口,看着脚下滔滔的江水,不禁感慨于我国古代劳动人民的聪明才智,古老的都江堰至今仍然造福着四川人民。

参观完了都江堰,我们来到了汶川地震损失最严重的映秀,我看到一边是一排排重建的有着羌族民居特色的新房子,另一边是留作纪念的倒塌的漩口中学旧址。我听了介绍,知道很多学生都死在汶川地震中,我心里很难受。我去捐了款,还献了鲜花。我长大后要当一名研究地震的科学家,帮助人们减少地震的发生。

最后一天我们参观了熊猫基地,我看到了一群活泼可爱的小熊猫,它们拖着棕黄色的长尾巴在活动场里自由自在的玩。有两只小熊猫好像在说话呢!我还在熊猫动物园里看见了大熊猫,它们长得胖乎乎的,"穿"一件黑白相间的"外套",鼓着又大又圆的肚子,真像个胖墩儿。雪白的脸庞上长着两只黑亮的眼睛,又大又黑的眼眶,就像带了一副墨镜似的,憨态可掬,可爱极了。

这次旅游让我开阔了眼界,增长了知识,收获很多,过得很愉快。

成都2022一诊作文范文 第十二篇

今天,是我最开心的一天,今天我要和妈妈姐姐一起去成都找爸爸玩儿。于是我们怀着激动不已的心情坐上了前往成都的高铁。

今天晚上就到成都,已经快晚上了,所以我们一道站都饿了。爸爸便带我们去吃火锅,成都的每一家火锅似乎都很好吃,因为每家火锅店人都排的满满的,都要等上二、三十分钟才能吃上呢!爸爸带我们一连四天都吃的是火锅。我最开心的两天是爸爸妈妈带我去看川剧变脸和去国色天香游乐场的两天。我们看看变脸前我们还看了吕布大战张飞、关羽和刘邦的故事,吕布最后输了。接下来就是川剧变脸了。

他们手一挥就变一个脸或者一回头就变一个脸。快结束的时候,他们从嘴里吐出了一团团的火焰。

接下来我们去的是游乐场我们首先玩儿了海盗船、接下来玩的是一个上升和下降的游乐设施。然后玩儿的是回旋过

山车,你听到这个名字,可能会知道这个过山车有头朝下。这给个过山车从前往后绕了一圈回来,我们想到过山车又从后往前又绕了一圈,这个过山车是我做过的最特别的过山车了。

时间过得好快呀!我们依依不舍的离开爸爸回西安了。我希望每次都来成都找爸爸玩儿。

成都2022一诊作文范文 第十三篇

下面,我们就以成都市"一诊"作文题目为例,来看看如何打造一篇考场高分作文。

"杂"谈

四川省成都市石室中学

程鹏舟在学习研究上,你更倾向于狭深专精的"专",还是博学杂取的"杂"呢?是的,每个青年学子都将面对这样的问题。对此,我的答案是:当今时代,边缘科学方兴未艾,各科知识日益沟通融合,"杂"应该成为大多数人的选择。(开篇简洁明快,提出"杂"应该成为当代年轻人主要选择的立场)

有入说,杂取种种,不会使人通今博古、无所不知,反而会分散人的注意力,最后往往一事无成。正所谓梧鼠之技,博而不精,于事无益。专则精,杂则滥,无数人视"杂"为洪水猛兽。年轻的我们或许还没有意识到"杂"的好处,但先辈早就给了我们答案。(反向入笔——摆出对立观点,然后远取近采事例)_在投身政治与军事的同时,还在文学及书法上有着深厚的造诣;林徽因就读于宾夕法尼亚大学美术学院美术系,却选修了建筑系的主要课程,之后更是成了著名的诗人与作家。即使是我们许多人的父母,他们的博学多能同样令人惊异。(过渡)从农田知识、职业技能、机械维修,到哲学思考、历史体悟,他们极大地开发了自我价值,孜孜吃吃永不懈怠,他们的资源或许有限,所学却如此广泛。举目社会,多少人身兼数职,耕耘于各个领域;多少人能力通达,哪里需要哪里亮。(放在大时代的语境下,郑重申明博学杂取的必要性。)

一代人有一代人的际遇,一代人有一代人的可能性。我们身处于这个大有可为的时代,生活于繁荣强盛的祖国,我们有条件博学,更有必要博学。

到底是什么让我们畏"杂"避"博"呢?对破圈挑战的紧张而战战兢兢,害怕失去已有"专"功而畏首畏尾,或许是青年不愿"杂"的主要原因。我们只愿停驻在自己的舒适圈内,而把尝试与挑战拒之门外。(再回宕一笔,剖析"畏‘杂’避‘博’"的深层原因)

其实,对此,我们不要怕,也不该怕!杨澜曾说:"万无一失意味着止步不前,那才是最大的危险。"在这个与你我都相关的选择上,新的方位已经确定,新的目标已经指明。在当今各学科知识急剧融合的时代,我们学习的使命已经不能停留在偏狭自负的"专"上,而要在丰满充盈的"杂"中拓出一条康庄大道来。你要成为科学家,没有文学诗歌的诗性辅助,是不是会少很多心理的能量?你想成为哲学家,没有科学的理性和素养,会不会沦陷在自我迷醉的泥淖?你要逐梦攀高,怎能不需要多样的智慧催发鼓动?(‘反问",这段其实也算是一种"对比论证")新的时代,给予了青年足够的底气;"杂"的追求,需要青年挥洒全部的青春热血去上下求索。这是何等壮阔的征途!这是多么广阔的天地!哪有时间去犹豫,哪有精力去怀疑!敢于拼搏,勇于挑战,这个时代,就是你选择的答案。(展开正面论证,引名言、谈社会、设反问、做呼告,行文波澜跌宕,甚有气势)

当然,并非所有人都应走向"杂"的道路,也不是所有人都擅长于博学杂取。有"专"才有"杂",恰恰是因为有"专"的稳固基石,才能有"杂"的融会贯通。

复兴不待春眠日,敢立潮头无蹉跎。愿你博观杂取,愿你青春多样。

点评(合集)

本文立意高拔慧然,思路流转畅然,表达真诚信然,行文通达沛然。最值得关注的是文章破除了考场上议论文写作的一般模式:开篇简洁明快,提出"杂"应该成为当代年轻人主要选择的立场,接下来反向入笔——摆出对立观点,然后远取近采事例,证明"杂"的价值,有力回击"论敌",随后放在大时代的语境下,郑重申明博学杂取的必要性。紧接着再回宕一笔,剖析"畏‘杂’避‘博’"的深层原因,并高呼"不要怕,也不该怕",然后展开正面论证,引名言、谈社会、设反问、做呼告,行文波澜跌宕,甚有气势。文章表述客观理性,不堆砌典故事例,不藻饰华雕,不故作深沉,始终在当下社会的语境中理性探讨当代青年的人生样态,用语朴诚,表意质真,确属佳文。

来源:李奇(四川省成都市石室中学正高级教师)

鸣谢:北京大学语文教育研究所

整理:辉夜姬TuT

校对:辉夜姬TuT

查看更多

相似思维导图模版

首页

我的文件

我的团队

个人中心